ROBOPRO(ロボプロ)とSBIラップ(※1)は、どちらもAIを活用した自動投資サービスです。この記事ではロボプロとSBIラップはどっちがいいのか、違いを比較しながら解説します。

結論をまとめると、運用実績がよくおすすめなのはロボプロです。運用実績を比較すると、ほとんどの期間でSBIラップよりロボプロのほうが好成績の結果(※2)となりました。

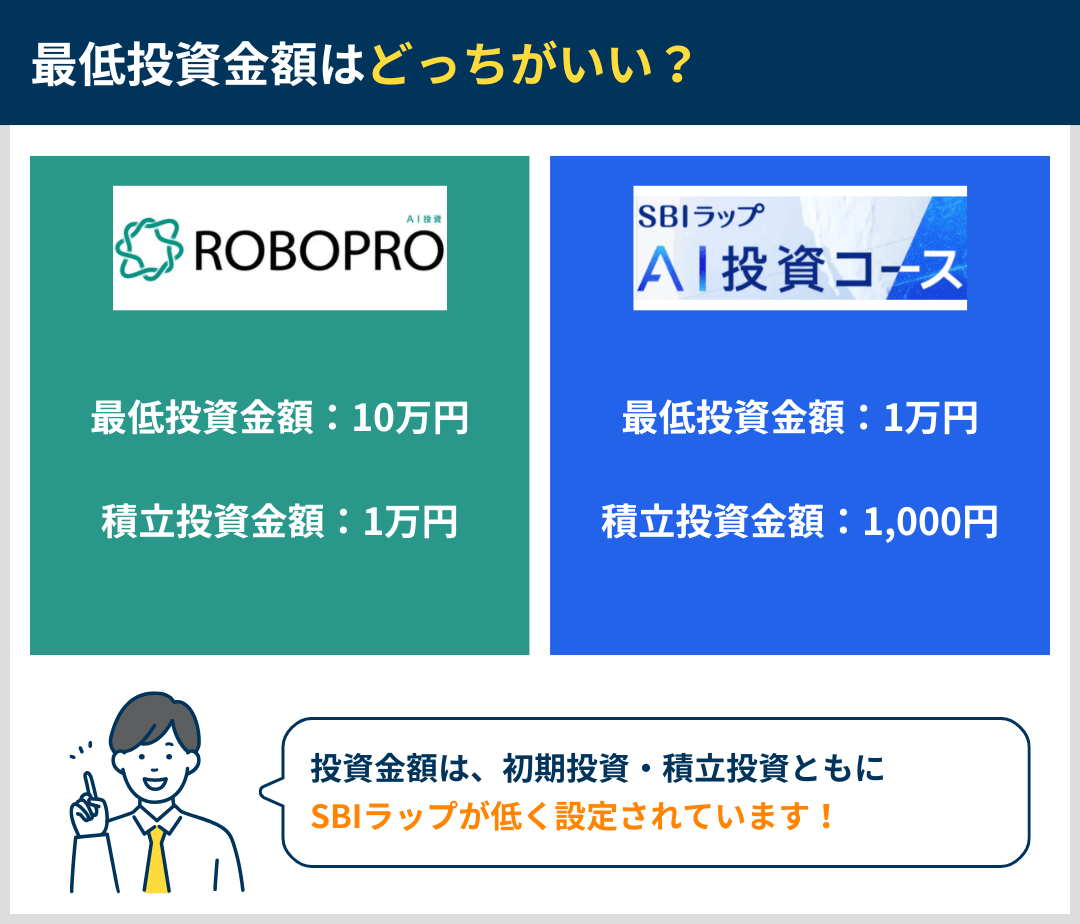

一方のSBIラップは最低1万円から投資でき、最低1,000円から積み立てられる点が優れています。ロボプロの最低投資金額は10万円のため、1万円から少額で投資したい人にはSBIラップのほうがおすすめです。

以上を踏まえてさっそく申し込みたい人は、以下ボタンから公式サイトを確認し、手続きを進めましょう。

実績重視の人におすすめ

1万円から少額で投資したい人におすすめ

ロボプロとSBIラップはどっちがいいか、さらに違いを比較して選びたい人は、このまま記事を読み進めてください。

- SBIラップにはAI投資コース・匠の運用コース・レバレッジ運用という3つの商品があります。当記事ではロボプロとの商品性が最も近いAI投資コースを指し、「SBIラップ」と表記しています。

- 実績比較は当記事内のこちらの見出しで実施しています。(タップで該当箇所へ移動します。)

著者

株式会社EXIDEA

WEBディレクター

小関 拓弥(Takuya Koseki)

目次

どっちがおすすめ?ROBOPRO(ロボプロ)とSBIラップの違いを徹底比較

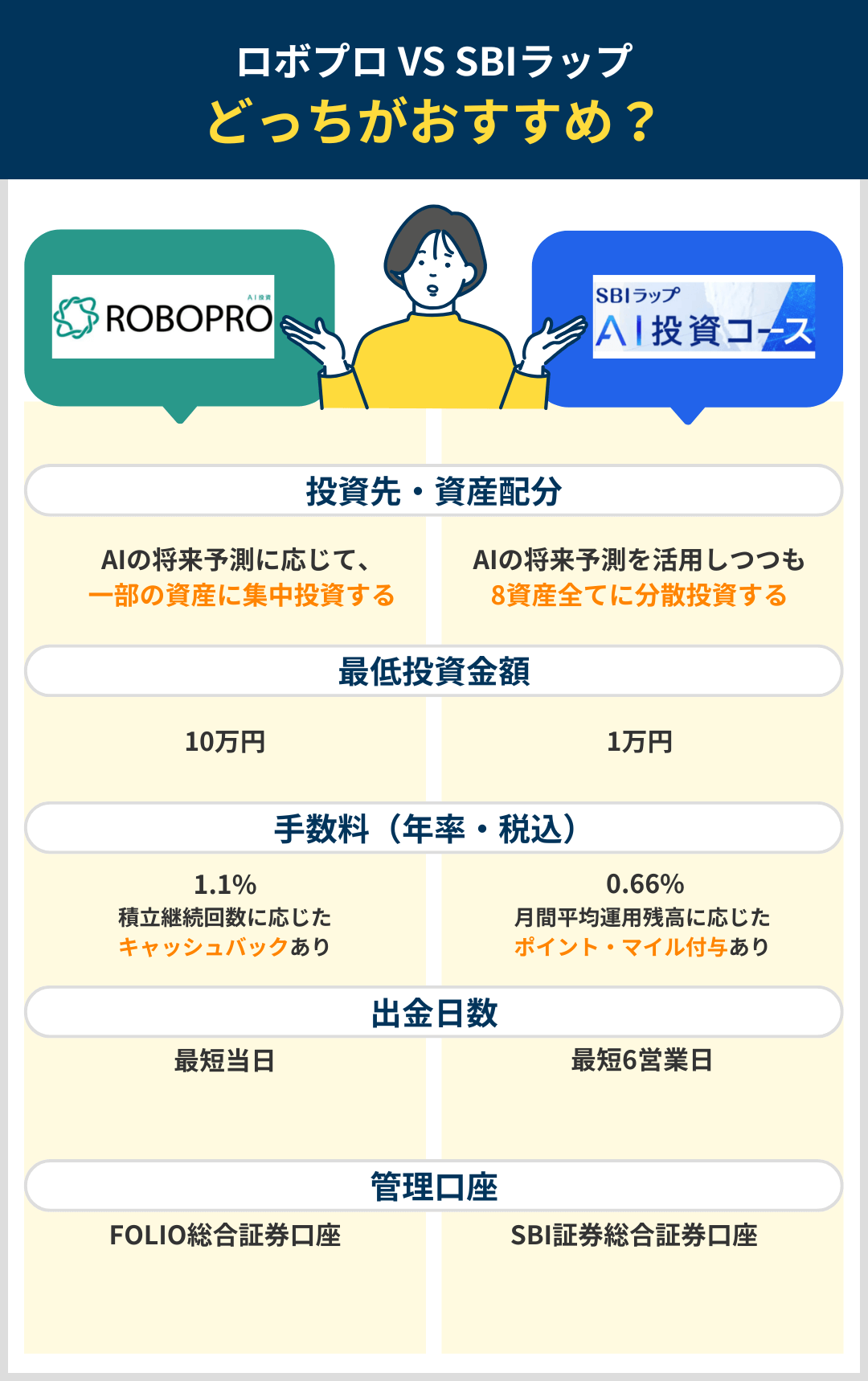

ROBOPRO(ロボプロ)とSBIラップは、どちらもAIを活用した自動投資サービスですが、下記の項目で大きな違いがあります。

それでは、ロボプロとSBIラップの違いを1つずつ比較していきましょう。

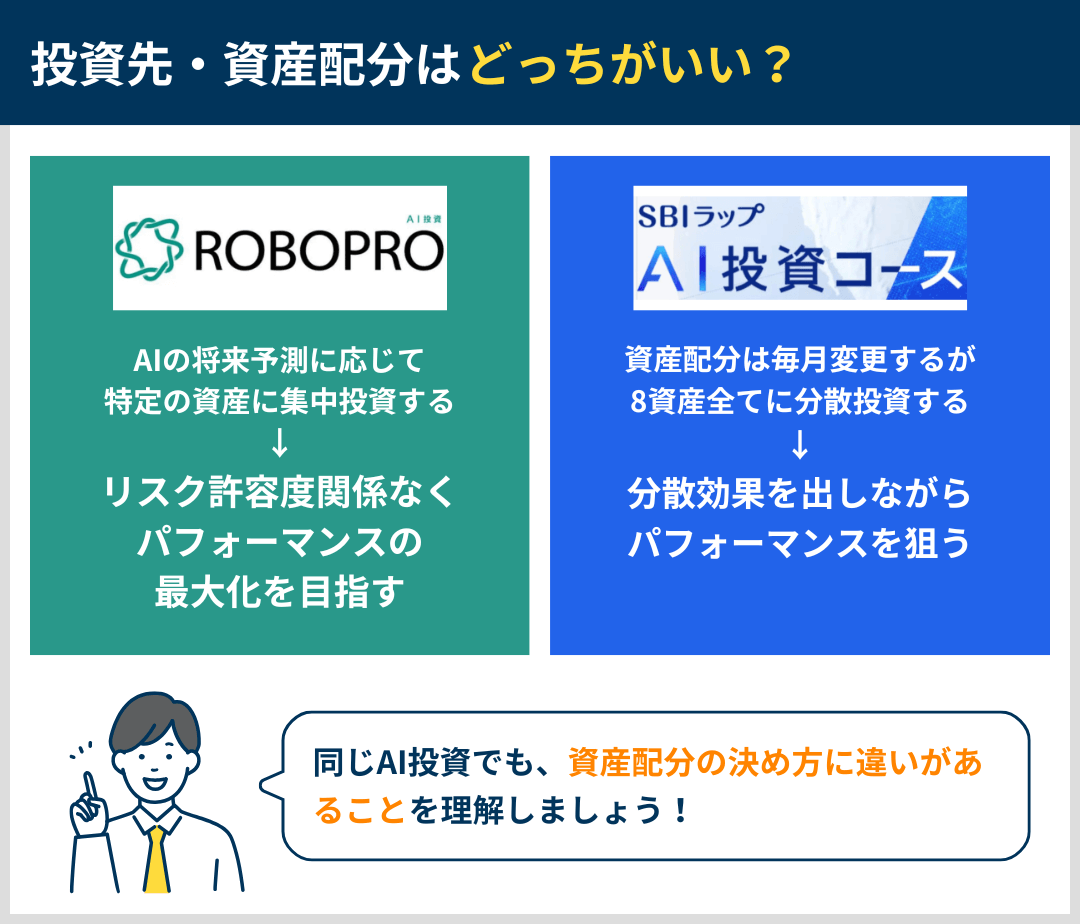

投資先・資産配分

ロボプロとSBIラップは、どちらも同じ8種類の資産に分散投資するものの、ロボプロは海外ETF、SBIラップは投資信託を運用します。

保有する金融商品で、運用に目立った差は生まれません。ただ、以下のように資産配分の決め方に大きな違いがあります。

ロボプロの資産配分の決め方

- 相場の状況によっては、投資先を集中させてパフォーマンスを積極的に狙う

SBIラップの資産配分の決め方

- 相場の状況に関わらず、常に全種類の資産に分散投資する

ロボプロは、パフォーマンスの最大化を目指しており、相場の状況に応じて投資先を集中させる場合があります。一方でSBIラップは、8資産に必ず分散投資することで資産を守りつつ、世界経済の成長以上のパフォーマンスを目指しています。

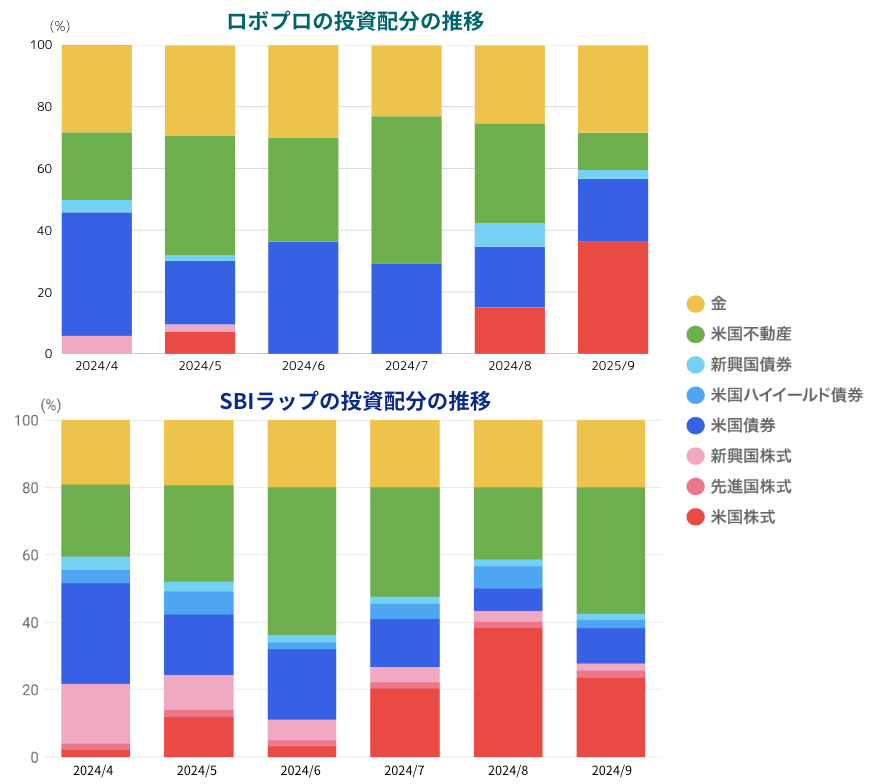

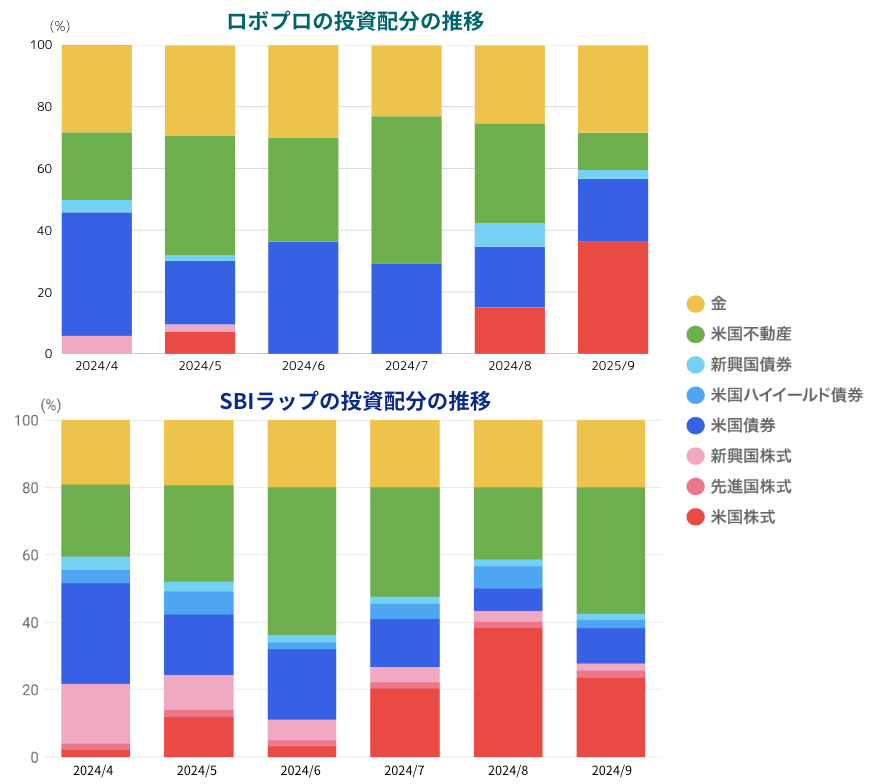

実際、2024年4月から9月までの資産配分の推移を比較してみると、その違いは一目瞭然です。

出典:FOLIO「ROBOPRO 2024年9月リバランスレポート」、SBI証券「SBIラップAI投資コース 半期運用レポート(2024年度上半期)」に掲載されているグラフから作成

この期間、ロボプロは先進国株式に一切投資していません。特に2024年6月と7月は、金・不動産・米国債券の3資産だけで運用しています。同じ月でSBIラップの資産配分を見てみると、大まかにはロボプロと似通っているものの、8資産すべてに一定以上投資しています。

このように、どちらもAIの将来予測を活用して運用しているものの、運用目的が異なることから、資産配分の決め方に違いが生まれています。

最低投資金額

最低投資金額は、ロボプロが10万円、SBIラップは1万円と、SBIラップのほうが少ない金額から始められます。

また、最低積立投資金はロボプロが1万円、SBIラップは1,000円と、こちらもSBIラップのほうが低く設定されています。

そのため、まずは少額からAIを活用した投資を始めたい方は、SBIラップを選ぶのがおすすめです。

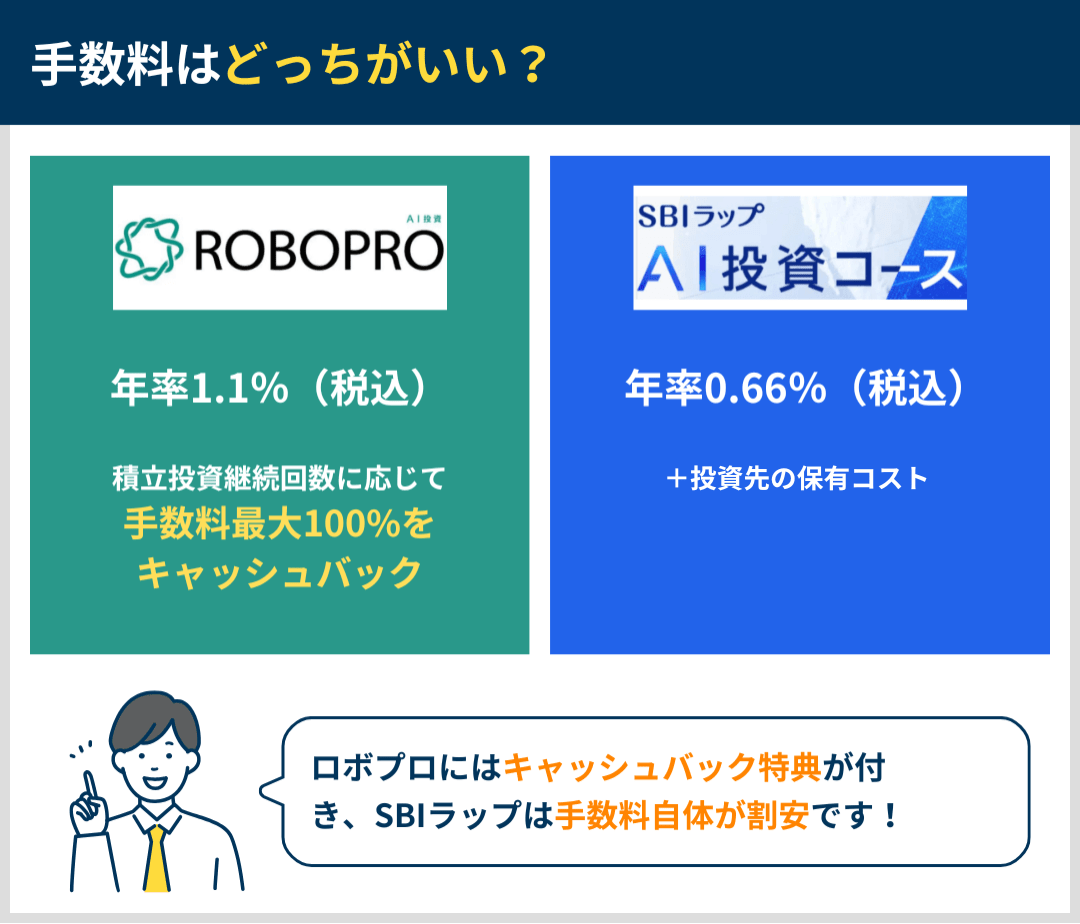

手数料

ロボプロとSBIラップの手数料を比較すると、ロボプロは年率1.1%(税込)、SBIラップは年率0.66%(税込)となっています。

手数料以外にも、ロボプロとSBIラップでは投資先の保有コストが別途発生します。SBIラップは年率最大0.298%である一方、ロボプロは資産を頻繁に売買しており、投資先の保有コストを厳密に計算できないことから公開されていません。

そのため単純な費用比較だと、SBIラップのほうが金額が明確かつ割安です。

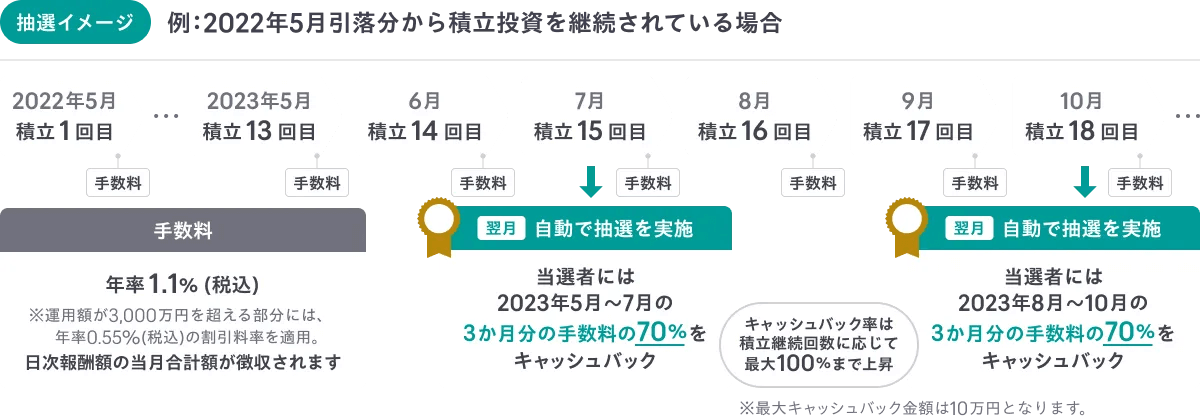

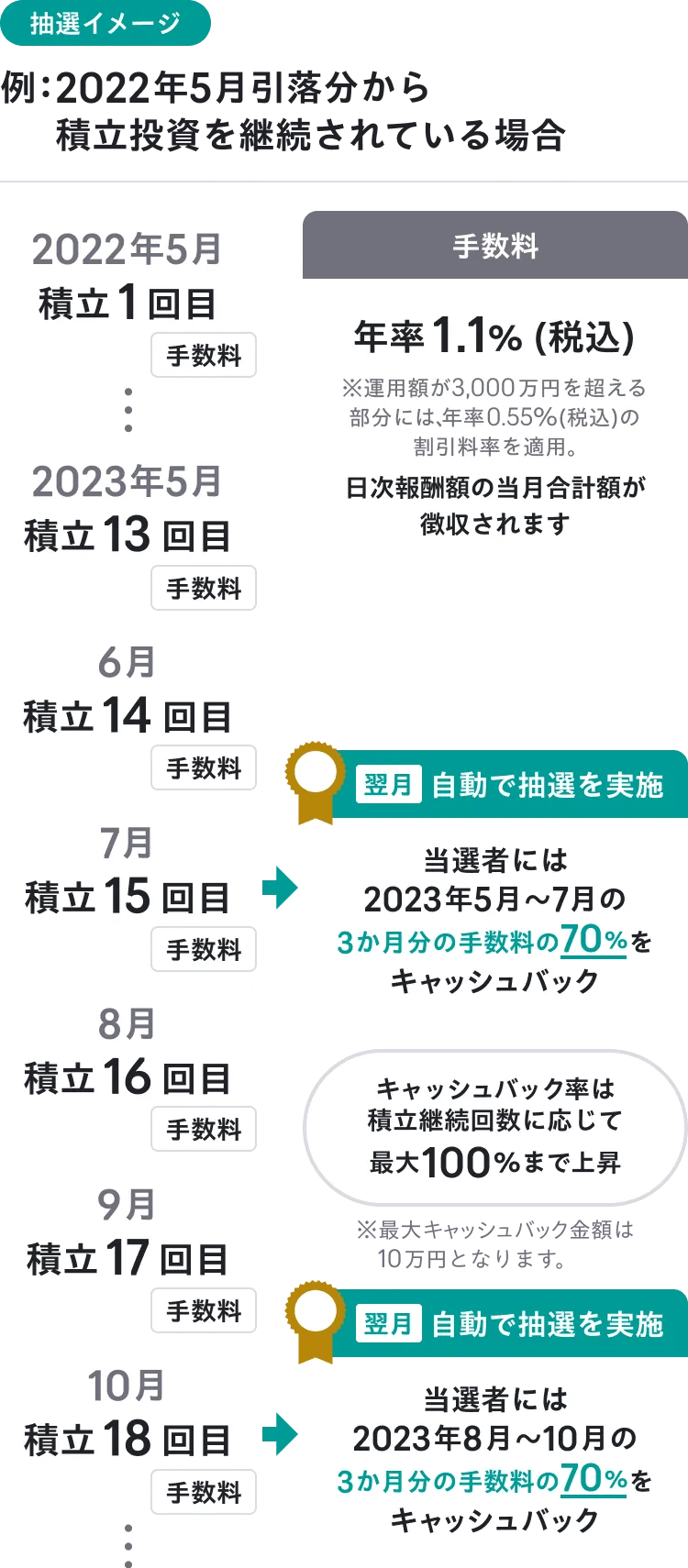

ただ、ロボプロでは「長期積立特典」という、積立投資を継続している人を対象とした手数料キャッシュバックサービスを用意しています。

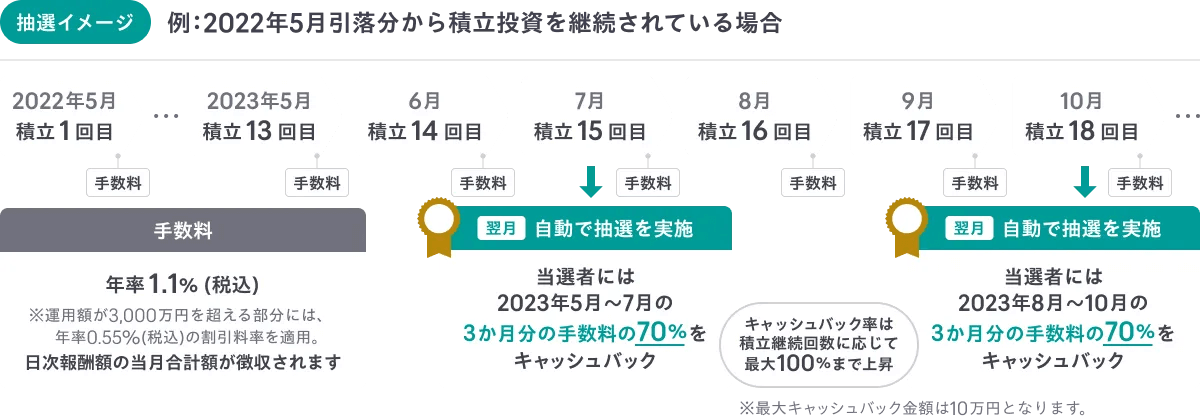

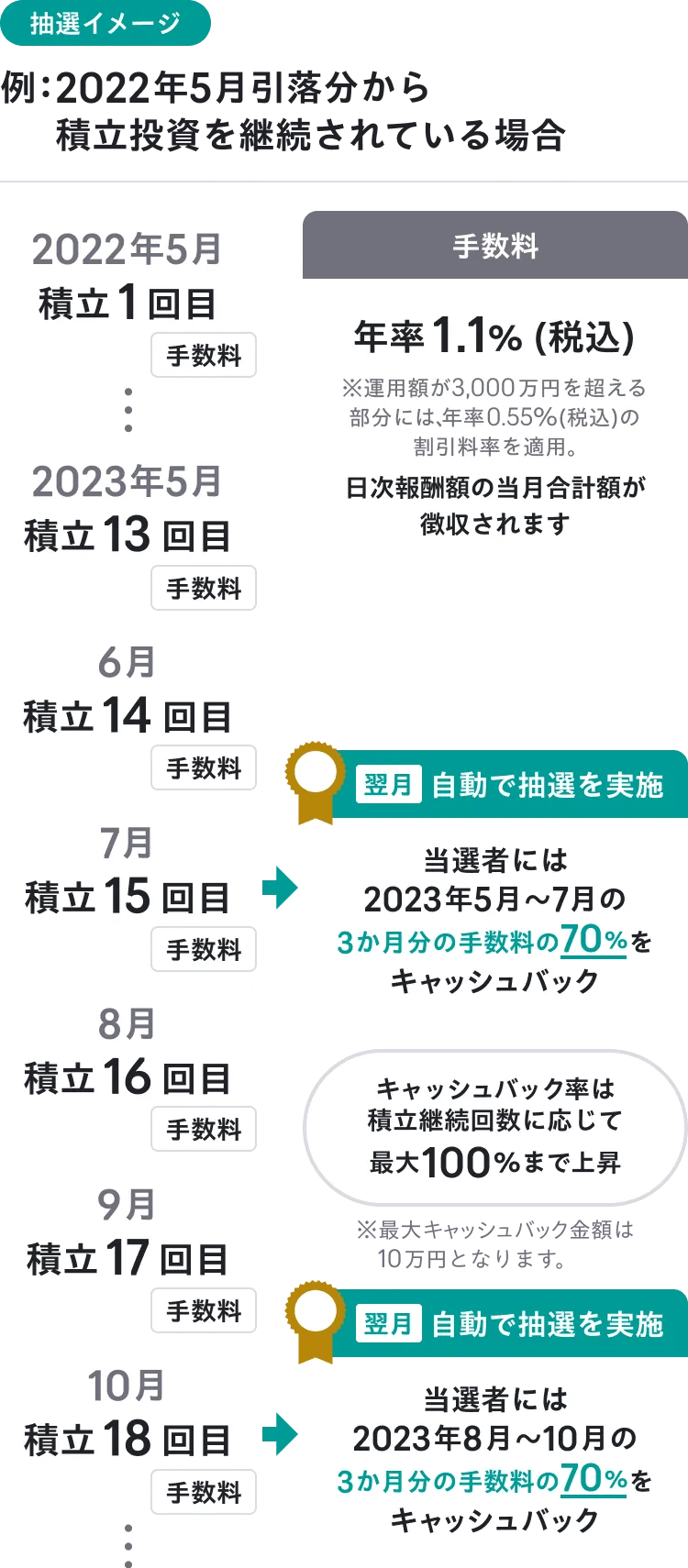

毎月の積立投資を15回以上連続でおこなうことが条件で、3ヵ月ごとに実施される抽選に当選すると、積立回数に応じて3ヵ月分の手数料が最大100%キャッシュバックされます。

| ロボプロ「長期積立特典」のキャッシュバック率 | |

|---|---|

| 積立継続回数 | キャッシュバック率 |

| 15、18、21、24回 | 70% |

| 27、30、33、36回 | 80% |

| 39、42、45、48回 | 90% |

| 51回目以降 | 100% |

※キャッシュバック額は最大10万円。

例えば、2022年5月に積立投資を開始した場合、2023年7月に初めての抽選がおこなわれ、当選すれば手数料の70%がキャッシュバックされます。

画像出典:ROBOPRO「長期積立特典のご案内」2026年2月確認

一度でも積立投資を中断すると、継続回数は「0」から再スタートとなります。積立投資を51回以上継続すれば、当選時のキャッシュバック率はずっと100%なので、中断せずにコツコツ積立投資するのがおすすめです。

実績重視の人におすすめ

1万円から少額で投資したい人におすすめ

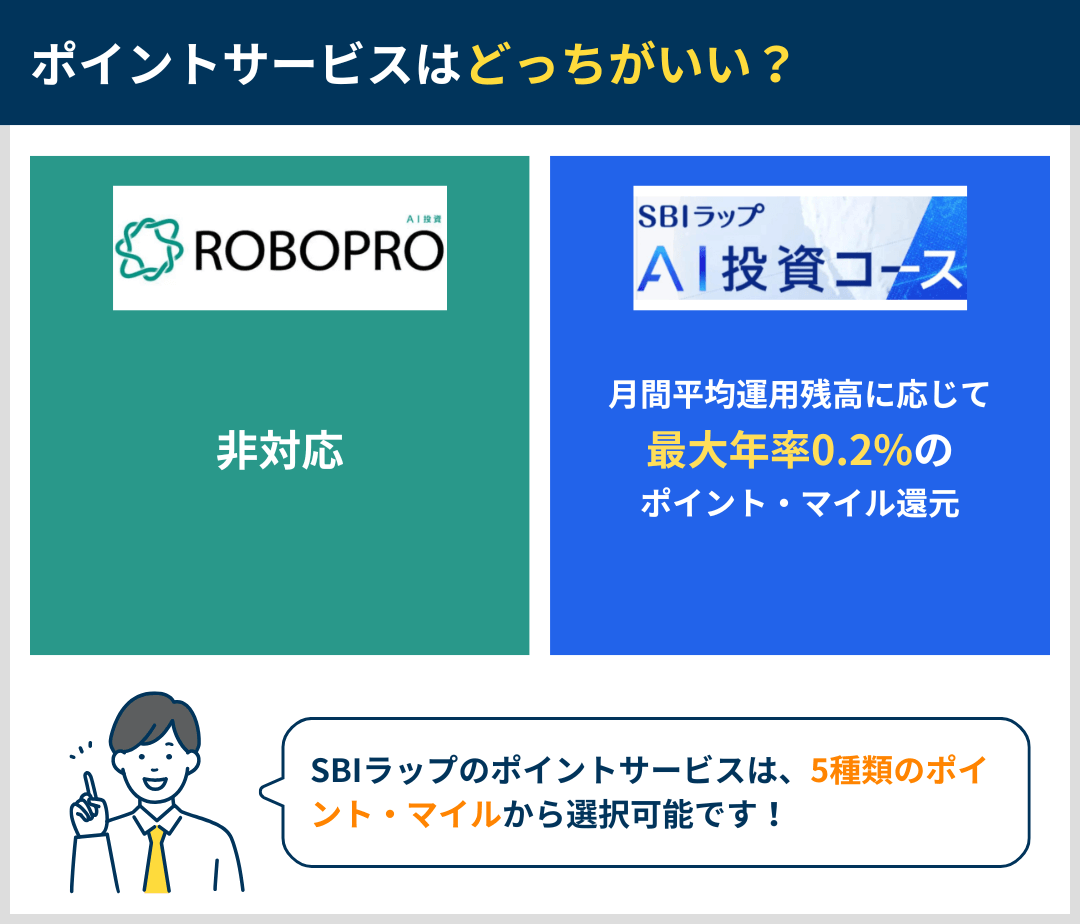

ポイントサービス

SBIラップでは、SBIラップの保有金額に応じてポイントやマイルが貯まる「SBIラップマイレージ」というサービスが提供されています。

毎月の月間平均保有金額に対して、最大年率0.2%のポイント・マイルが毎月付与されます。

対象サービスは、Vポイント・dポイント・Pontaポイント・JALマイル・PayPayポイントの5種類で、お好きなサービスが選択可能です。

| 月間平均保有金額 | 1,000万円未満 | 1,000万円以上 |

|---|---|---|

| Vポイント | 年率0.1% | 年率0.2% |

| dポイント | 年率0.1% | 年率0.2% |

| Pontaポイント | 年率0.1% | 年率0.2% |

| JALマイル | 年率0.05% | 年率0.1% |

| PayPayポイント | 年率0.1% | 年率0.2% |

例えば、Vポイントを選択し、月間平均保有金額が500万円だった場合、1ヵ月で付与されるポイントは以下の通りです。

500万円 × 0.1% ÷ 365日 × 31日 = 424Vポイント

SBIラップを利用するだけで、お好きなポイント・マイルが毎月自動で貯まるのはうれしいですね。

一方で、ロボプロは先ほど解説したような長期積立特典を提供していることから、ポイント付与サービスは用意されていません。

出金日数

もし運用をやめたくなったとき、ロボプロとSBIラップはどちらも手数料無料で出金することが可能です。

ただし、出金にかかる日数を比較すると、下記のような違いがあります。

| ロボプロ | SBIラップ |

|---|---|

| 営業日9時10分まで:当日10時ごろ 営業日13時20分まで:当日14時ごろ 営業日13時20分以降:翌営業日10時ごろ | 営業日15時25分まで:原則6営業日後 営業日15時25分以降:7営業日以降 |

※SBIラップで全額出金(解約)の場合は、16時までの申し込みで原則6営業日に出金

このように、ロボプロは最短当日で出金が完了しますが、SBIラップは1週間近くかかってしまう点にご注意ください。

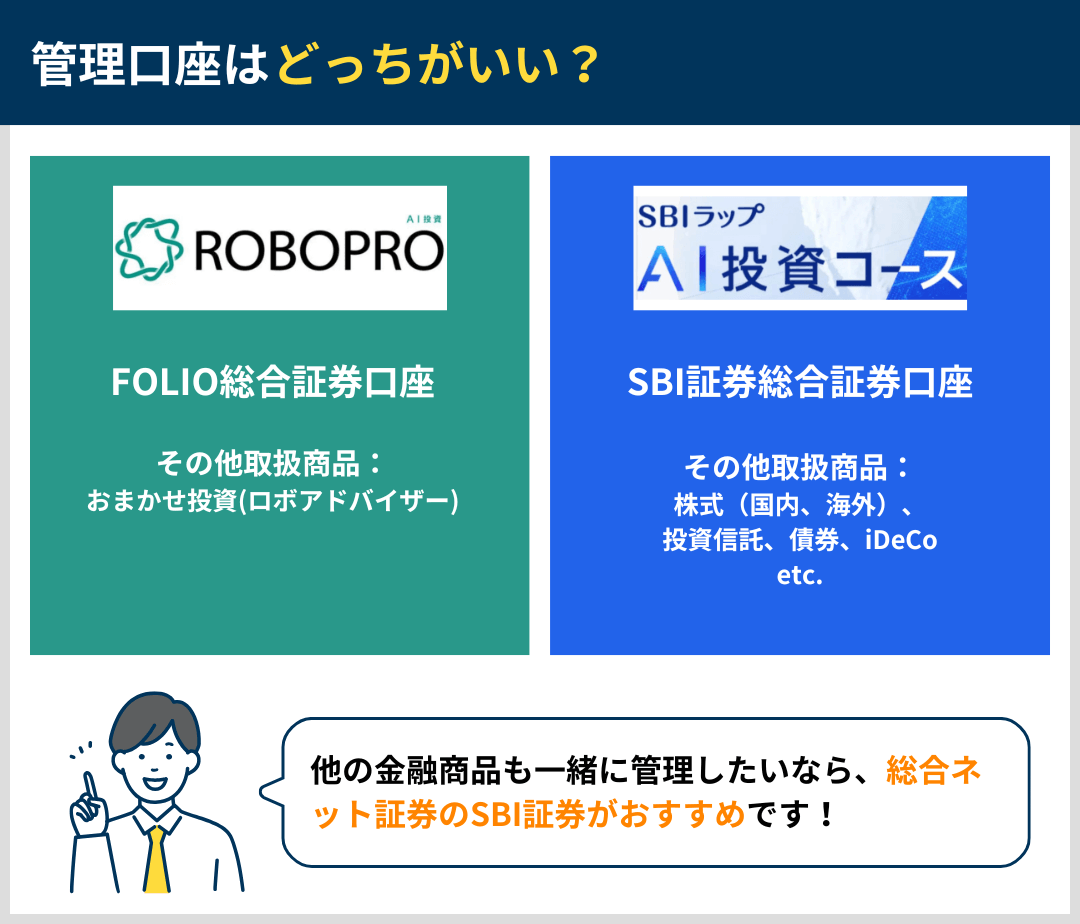

資産管理

ロボプロとSBIラップは、それぞれ運用する証券口座が異なります。ロボプロはFOLIO証券総合口座、SBIラップはSBI証券総合口座で資産を保有・管理します。

資産の保有・管理自体には、目立った違いはありません。ただ、他の金融商品の取り扱い有無に大きな違いがあります。

FOLIO証券総合口座では、ロボプロと「おまかせ投資」というロボアドバイザーサービスの2種類しか取り扱っていません。一方でSBI証券総合口座なら、SBI証券が取り扱っている株式や投資信託など、さまざまな金融商品が保有できます。

証券口座を複数保有することが気にならないなら、お好きなサービスを利用すればいいですが、どうしても1つの証券口座で複数の金融商品を一括管理したい方は、SBIラップを利用するのがおすすめです。

また、ロボプロには専用のスマホアプリが用意されており、スマートフォンから簡単に運用残高の確認や各種手続きがおこなえます。

一方で、SBIラップは専用のスマホアプリはありません。保有残高の確認や各種手続きをおこなうには、インターネットでSBI証券の会員ページにログインし、SBIラップの専用ページにアクセスする必要があります。

そのため、手軽に運用状況を管理したい方は、スマホアプリに対応しているロボプロを選ぶのがおすすめです。

以上、ロボプロとSBIラップの違いをさまざま要素から比較しました。それぞれの違いを踏まえて、どっちを利用するか決まった方は、公式サイトも合わせてチェックしてみてください。

実績重視の人におすすめ

1万円から少額で投資したい人におすすめ

続いては、ロボプロとSBIラップの共通点を解説します。共通点も確認してどっちを選ぶか検討したい方は、そのまま読み進めてみてください。

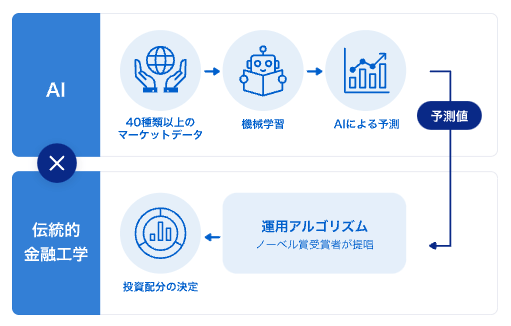

ロボプロとSBIラップの共通点はAIを活用していること

冒頭でも解説したように、ロボプロとSBIラップの共通点は、どちらもAIを活用して投資していることです。

従来の自動投資サービスであるロボアドバイザーは、ノーベル経済学賞を受賞した投資理論に基づいて、過去のデータを参照して資産配分(ポートフォリオ)を決めます。

一方で、ロボプロとSBIラップはAIがリアルタイムで相場を分析し、その予測値を同様の投資理論に活用することで、資産配分を毎月変更して運用します。

画像出典:SBI證券「SBIラップAI投資コース サービス概要・運用方針」

したがって、ロボプロとSBIラップは従来のロボアドバイザーと違い、AIの将来予測によってあらゆる相場局面に対応できるような運用をおこないます。

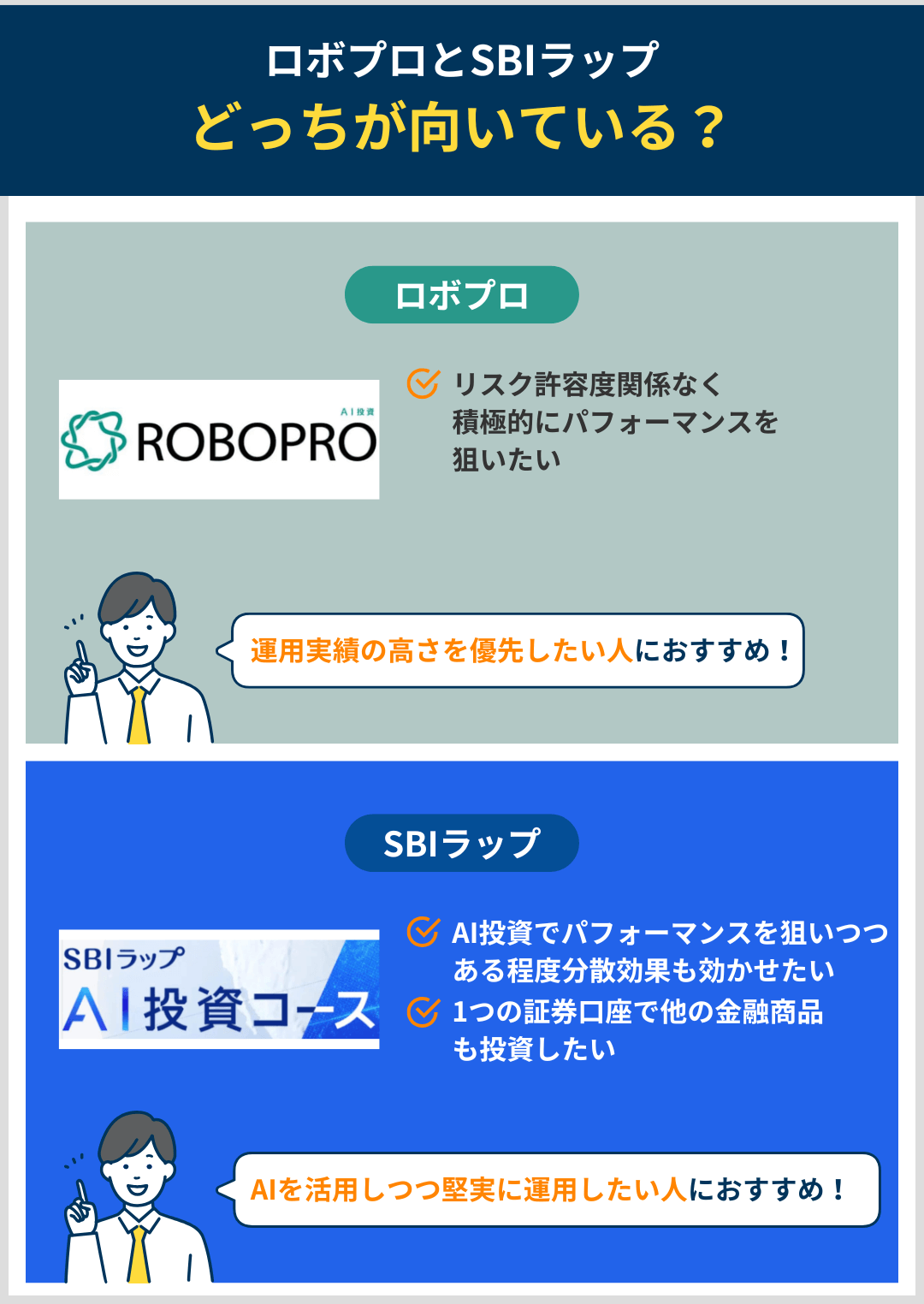

どっちを使うべき?おすすめの人を解説

ここでは、ロボプロとSBIラップの違いや共通点を踏まえて、それぞれどのような人におすすめできるか紹介します。

ロボプロがおすすめの人

ロボプロは、資産配分を毎月ダイナミックに変えながら運用することで、パフォーマンスの最大化を目指すのが特徴です。

基本的には8種類の資産に分散投資しますが、AIの将来予測によっては一部の資産に集中投資する場合があります。

従来のロボアドバイザーのようにご自身のリスク許容度の範囲内で運用せず、ときにはリスク許容度を超える可能性があります。

そのため、ご自身のリスク許容度を気にせず、積極的にパフォーマンスを狙いたい方にロボプロはおすすめです。

実績重視の人におすすめ

SBIラップがおすすめの人

SBIラップは、ロボプロと違って8種類の資産に必ず分散投資しながら、あらゆる相場局面に対応した運用を目指しています。

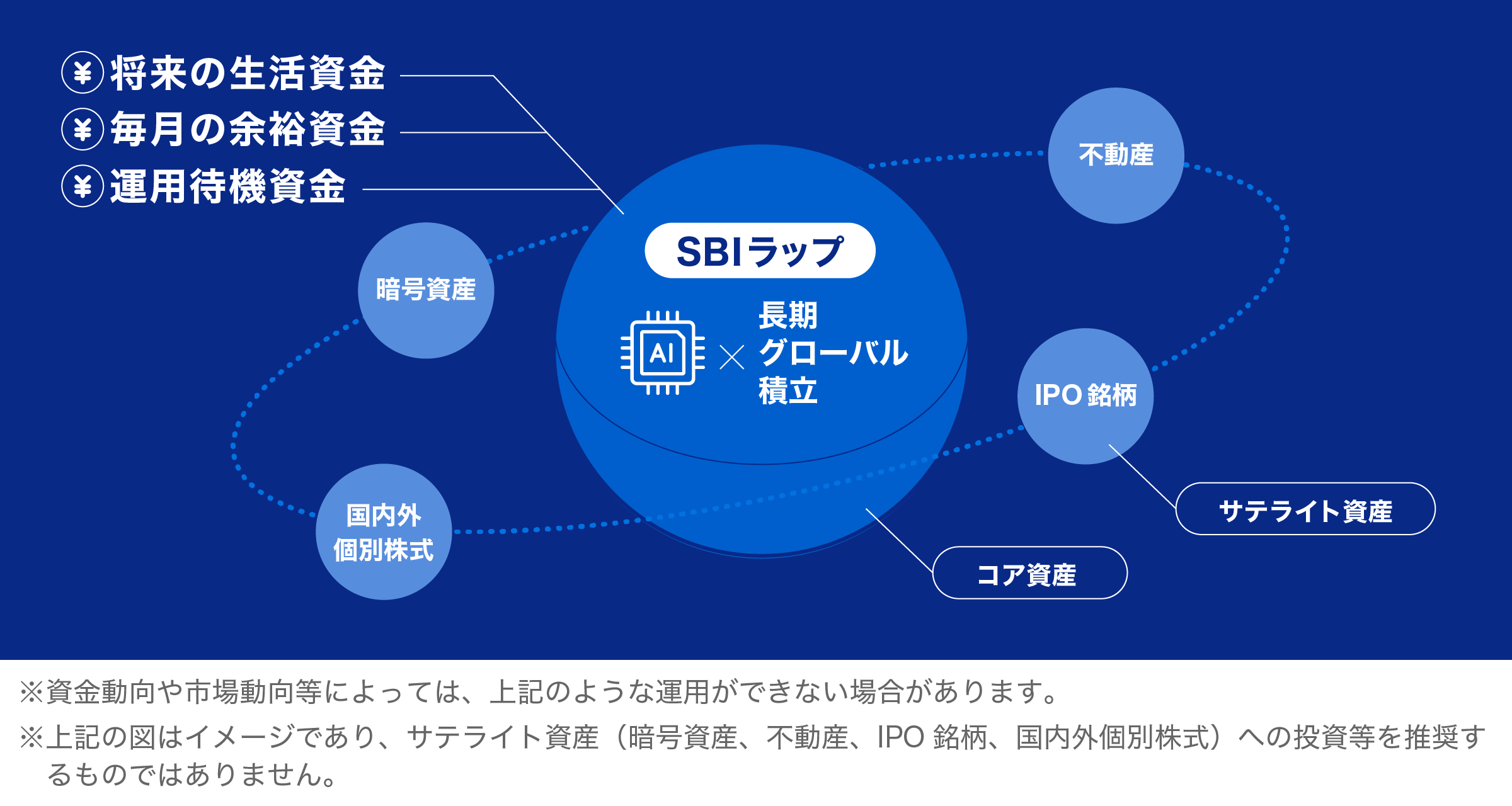

SBIラップがロボプロよりも守りの運用をおこなうのは、「コア・サテライト運用」のコア資産として利用してもらうために作られたからです。

コア・サテライト運用とは、資産全体を守りながら運用する「コア資産」と、リスクを取って積極的にパフォーマンスを狙う「サテライト資産」に分けて運用する投資戦略です。

画像出典:SBI証券「SBIラップ SBIラップを活用したコア資産運用」

SBI証券は、SBIラップだけでなく株式や債券など、さまざまな金融商品を取り扱っています。そのため、分散効果を維持しながらAIを活用した運用を始めたい方は、SBIラップを選ぶのがおすすめです。

1万円から少額で投資したい人におすすめ

パフォーマンスが良いのはどっち?運用実績の違いを比較

前章では、ロボプロとSBIラップそれぞれでおすすめできる人を解説しましたが、運用をおまかせする以上、実績をどれくらい出しているかが重要ですよね。

そこで当サイトは、ロボプロとSBIラップの公式サイトで公開されている運用実績を踏まえて、運用実績を比較できるよう独自算出しました。

実績グラフの見方

当グラフは開始月の資産を0%とし、一定期間でどれくらい資産が増減したかを示しています。例えばグラフの縦軸の値が50%の場合、資産は1.5倍に増えています。グラフは毎月更新し、2026年2月最新の状態です。

| ロボプロとSBIラップ2022年4月以降の運用実績比較 | |

|---|---|

| ロボプロ | SBIラップ |

| +89.73% | +73.31% |

運用実績の数値の意味

「直近◯年間の運用実績:+▢%」とは、◯年前に資金を一括で投資した場合、+▢%の利益が出ているという意味です。(例:直近3年間の運用実績:+30%の場合、3年前に100万円投資していた場合、現在130万円になっている)

| ロボプロとSBIラップ直近1年の運用実績比較 | |

|---|---|

| ロボプロ | SBIラップ |

| +28.05% | +22.50% |

| ロボプロとSBIラップ直近6ヵ月の運用実績比較 | |

|---|---|

| ロボプロ | SBIラップ |

| +19.43% | +18.23% |

ロボプロとSBIラップの違いで解説したように、ロボプロはパフォーマンスの最大化を目指しています。そのため、2022年4月基準だとほぼ全期間でロボプロのほうが高い実績を出しています。

また、公開されている運用実績は、手数料と投資先の保有コストを控除した数値です。そのため、パフォーマンスの高さを重視している方は、ロボプロを利用するのがおすすめです。

一方で、SBIラップは資産を守りながら相場に対応した運用を目指しています。パフォーマンスを狙いつつもある程度値動きは安定させたい方は、SBIラップを選ぶといいでしょう。

実績重視の人におすすめ

1万円から少額で投資したい人におすすめ

なお、ほかのロボアドバイザーの運用実績も比較したい人には、次の記事がおすすめです。

ロボプロとSBIラップのメリット・デメリット

ここでは、ロボプロとSBIラップを利用するメリット・デメリットを解説します。

ロボプロとSBIラップの特徴を改めて確認したい方は、ぜひご参照ください。

ロボプロのメリット・デメリット

サービス比較や実績比較を踏まえた、ROBOPROのメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリット①資産配分を柔軟に変えながらパフォーマンスの最大化を目指す

ロボプロを利用する1番のメリットは、AIを活用した積極的な運用をおこなうことです。

SBIラップはロボプロよりも守りの運用をおこなうため、保有比率は変えつつも8資産すべてに分散投資します。一方でロボプロは、相場の状況によっては一部の資産に集中投資する場合があります。

あらゆる金融局面に対応できるよう資産配分をダイナミックに変えながら運用することで、常にパフォーマンスの最大化を目指すのがロボプロの運用戦略です。

メリット②積立投資を継続すると抽選で手数料がキャッシュバックされる

ロボプロの手数料は年率1.1%(税込)と、SBIラップの年率0.66%(税込)と比較して割高ですが、積立投資を継続すると手数料が抽選でキャッシュバックされる「長期積立特典」が利用可能です。

長期積立特典では、積立投資を15回以上継続すると、3ヵ月に1回抽選がおこなわれます。当選すると、積立投資継続回数に応じて、3ヵ月分の手数料が最大100%キャッシュバックされます。

画像出典:ROBOPRO「長期積立特典のご案内」2026年2月確認

| ロボプロ「長期積立特典」のキャッシュバック率 | |

|---|---|

| 積立継続回数 | キャッシュバック率 |

| 15、18、21、24回 | 70% |

| 27、30、33、36回 | 80% |

| 39、42、45、48回 | 90% |

| 51回目以降 | 100% |

※キャッシュバック額は最大10万円。

手数料が実質的に安くなる可能性があるため、ロボプロを利用する場合は積立投資で始めるがおすすめです。

デメリット①リスク許容度に合わせた運用ができない

さきほども解説したように、ROBOPROは相場の動きを予測しながらパフォーマンスの最大化を目指しています。

言い換えると、ご自身のリスク許容度を超えた運用をおこなう可能性がある点に注意が必要です。

SBIラップも同様のことが言えますが、8種類の資産にすべて分散投資するため、ロボプロよりも値動きが激しくなる可能性は低くなっています。

そのため、リスク許容度に合わせた運用を始めたい方には、ROBOPROをおすすめできません。

デメリット②最低投資金額が10万円と比較的高め

ROBOPROの最低投資金額は10万円です。この投資金額は、SBIラップに限らず他のロボアドバイザーサービスと比較しても割高となっています。

以下の表に、ROBOPROと主要ロボアドバイザーサービスの最低投資金額をまとめました。

| 最低投資金額 | |

|---|---|

| サービス名 | 最低投資金額 |

| ROBOPRO | 10万円 |

| SBIラップ | 1万円 |

| ウェルスナビ (WealthNavi) | 1万円 |

| THEO+ docomo | 1万円 |

| 楽ラップ | 1万円 |

| ON COMPASS | 1,000円 |

| SUSTEN | 1万円 |

2026年2月作成

上表のように、ROBOPROの最低投資金額が最も高くなっています。少額からAI投資を始めたい方は、ロボプロよりもSBIラップを選ぶといいでしょう。

ただ少額から始めた場合、AI投資の実力が実感しにくい可能性があります。そのため、最初からある程度まとまった資金が用意できるなら、ロボプロを選ぶのがおすすめです。

SBIラップのメリット・デメリット

サービス比較や実績比較を踏まえた、SBIラップのメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリット①常に8資産に分散投資しながらパフォーマンスを狙える

SBIラップは、ロボプロと同様にAIの将来予測であらゆる相場局面に対応しつつも、投資先である8種類の資産に必ず分散投資することで、ロボプロよりも守りに徹した運用を目指しています。

ロボプロはパフォーマンスの最大化を最優先に運用するため、相場の状況によっては一部の資産に集中投資します。投資先の資産が少なければ、その分値動きが不安定になるかもしれません。

一方で、SBIラップは資産配分を毎月変えつつも、各資産の配分を一定以上維持します。実際、2024年4月から9月までの資産配分の推移を比較すると、SBIラップは全種類の資産を常に保有していることがわかります。

出典:FOLIO「ROBOPRO 2024年9月リバランスレポート」、SBI証券「SBIラップAI投資コース 半期運用レポート(2024年度上半期)」に掲載されているグラフから作成

そのため、「AIを活用した資産形成を始めたいものの、分散効果を維持して値動きをある程度抑えたい」という方は、SBIラップを選ぶのがおすすめです。

メリット②手数料がロボプロよりも割安でポイント還元がある

SBIラップの手数料は年率0.66%(税込)で、ロボプロの年率1.1%(税込)よりも割安です。

最大年率0.298%(税込)の投資先の保有コストを含めたとしても、実質的な年間コストは0.952%でロボプロの手数料よりも安くなっています。

また、月間の平均保有金額に応じて、年率最大0.2%のポイントが付与される「SBIラップマイレージ」も利用可能です。ポイント付与分も加味すれば。実質的な年間コストが最大0.2%軽減できます。

投資では、なるべく手数料を抑えることが重視されています。そのため、同じAIを活用しつつもなるべくコストは安くしたいなら、SBIラップを選ぶのがおすすめです。

メリット③1つの証券口座で他の金融商品にも投資できる

SBIラップは、総合ネット証券会社であるSBI証券口座で運用管理されます。SBI証券では、SBIラップだけでなく株式や投資信託、債券など豊富な金融商品を取り扱っています。

つまり、SBI証券口座を持っていれば、SBIラップ以外にもさまざまな金融商品を一括管理することが可能です。ロボプロの運用会社であるFOLIOの証券口座では、ロボプロとロボアドバイザー「おまかせ投資」の2サービスしか取り扱えません。

そのため、「AI投資だけでなく、他の金融商品も同時に投資したい」という方は、SBIラップが利用できるSBI証券口座を開設するのがおすすめです。

デメリット①パフォーマンスがロボプロよりも低い

SBIラップは、AIを活用しつつも守りの運用を重視しているため、現状ロボプロよりもパフォーマンスが高くありません。

- 当グラフは開始月の資産を0%とし、一定期間でどれくらい資産が増減したかを示しています。例えばグラフの縦軸の値が50%の場合、資産は1.5倍に増えています。グラフは毎月更新し、2026年2月最新の状態です。

| ロボプロとSBIラップ2022年4月以降の運用実績比較 | |

|---|---|

| ロボプロ | SBIラップ |

| +89.73% | +73.31% |

- 「直近◯年間の運用実績:+▢%」とは、◯年前に資金を一括で投資した場合、+▢%の利益が出ているという意味です。(例:直近3年間の運用実績:+30%の場合、3年前に100万円投資していた場合、現在130万円になっている)

現状の運用実績を踏まえて、「どうせAIを使った運用を始めるなら、パフォーマンスを積極的に狙いたい」という方は、SBIラップよりもロボプロを選ぶのがおすすめです。

デメリット②スマホアプリに対応しておらず資産管理がしにくい

SBIラップでは、専用のスマホアプリが用意されていません。

申し込みや入金手続き、運用残高の確認などの各種手続きは、インターネットでSBI証券の会員ページにログインして、SBIラップの専用ページにアクセスする必要があります。

一方で、ロボプロには専用アプリがあるため、SBIラップよりも気軽に運用管理することが可能です。

ただ、SBI証券の投資信託向けスマホアプリ「投資積立アプリ」を利用すれば、アプリを通じてSBIラップの管理ページへアクセスできます。

運用管理の手軽さに関してあまり気にしないのであれば、SBIラップを利用しても問題ないでしょう。

ロボプロとSBIラップの違いに関するよくある質問

NISAは利用できる?

ロボプロとSBIラップは、どちらもNISAに対応していません。

現状、自動投資サービス(ロボアドバイザー)でNISAに対応しているのは、以下のサービスです。

NISA対応の自動投資サービス

- WealthNavi(ウェルスナビ)

- SUSTEN(サステン)

- CHEER証券「おまかせ運用」

- 松井証券「投信工房」

- 楽天証券「楽ラップ」

- マネックス証券「ON COMPASS」

- 楽天証券「らくらく投資」

- SMBCロボアドバイザー

NISA口座でお任せ運用を始めたいなら、上記のサービスから選ぶのがおすすめです。

一括投資と積立投資どっちがおすすめ?

ロボプロとSBIラップは、どちらもAIを活用して一定以上のパフォーマンスを狙うため、一括投資で利用するのを検討している方もいらっしゃるでしょう。

ただ、ロボプロとSBIラップ公式サイトによると、どちらも将来の資産を形成するために作られていることから、長期積立投資で利用することを推奨しています。

もちろん一活投資で利用することも可能ですが、まとまった資金が用意できない方は、コツコツ積立投資を継続するのをおすすめします。

併用するのはおすすめ?

ロボプロとSBIラップはどちらもAIを活用しているもの、運用方法はそれぞれ違いがあります。そのため、ロボプロとSBIラップを併用することで、双方の良いとこ取りするのも手です。

例えば、分散効果が高いSBIラップをメインに運用しつつ、一部の資金はロボプロで投資する方法があります。逆にパフォーマンスを積極的に狙いたいなら、ロボプロをメインに運用し、リスク対策としてSBIラップをサブで運用してもいいでしょう。

併用する場合は、ご自身の投資方針応じてロボプロとSBIラップの投資配分を調整して運用しましょう。

まとめ

ロボプロとSBIラップは、どちらもAIを活用しているものの運用方法はそれぞれ異なります。そのため、自分の投資方針に適したサービスを利用するのがおすすめです。

ロボプロとSBIラップの違いは、以下のようにまとめられます。

| ロボプロとSBIラップの違い | ||

|---|---|---|

| 比較項目 | ロボプロ | SBIラップ |

| 資産配分 | AIの予測内容によっては一部の資産に集中投資する場合がある | 必ず8資産すべてに分散投資する |

| 最低投資金額 | 10万円 | 1万円 |

| 手数料 (年率・税込) | 1.1% | 0.66% |

| 最短出金日数 | 当日 | 6営業日後 |

ロボプロとSBIラップの違いを踏まえると、それぞれおすすめできる人は下記のとおりです。

- ロボプロがおすすめの人

- 自分のリスク許容度に関係なく、積極的にパフォーマンスを狙いたい人 SBIラップがおすすめの人

- AI投資でパフォーマンスは狙いつつも、ある程度分散効果を維持したい人

- 他の金融商品も一緒に投資したい人

自分に合ったAI投資サービスを利用して、将来の資産形成を始めてください。もう一度、それぞれのおすすめする人の解説を確認したい方は、以下のボタンから戻ることが可能です。

おすすめの人解説に戻るなお、ほかにもおすすめのロボアドバイザーを比較して選びたい人は、次の記事をご覧ください。

また、ロボアドアドバイザーだけではなくおすすめのネット証券を知りたい人は、次の記事をご覧ください。

当記事利用上のご注意

当記事で掲載している情報は、各金融機関の公表している情報を元に作成しておりますが、情報の更新等により閲覧時点で最新情報と異なる場合があり、正確性や安全性を保証するものではありません。各種商品に関する最新の情報やキャンペーンについての詳細は公式サイトをご確認ください。

本記事は金融サービス利用者への情報提供を目的としており、本記事内で紹介されている商品・サービス等の契約締結における代理や媒介、斡旋をするものではありません。

また、商品・サービス等の成果を保証するものでもございません。