光熱費(電気・ガス・水道・他)の割合のうち約半分を占める電気代。

請求額を見て「一人暮らしってこんなにお金がかかるの?」と驚いてしまうこともあったかと思います。

当記事では、一人暮らしにかかる電気代について、料金が高い原因やその対処法など、節約に役立つ情報をまとめました。

ページの最後では、電気代の節約に効果的な新電力会社への乗り換えについても分かりやすく解説しています。

一人暮らしなのに電気代が高すぎる…と感じたことがある方、また、電気を使いすぎなのか知りたいという方は、ぜひ最後までご覧ください。

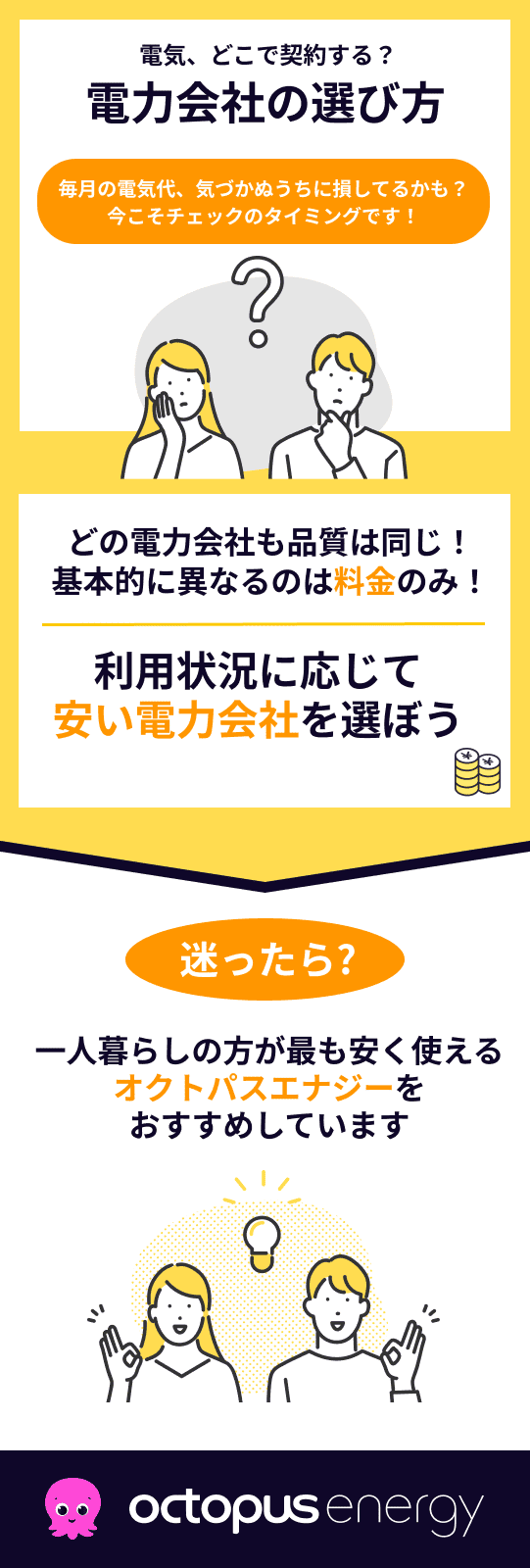

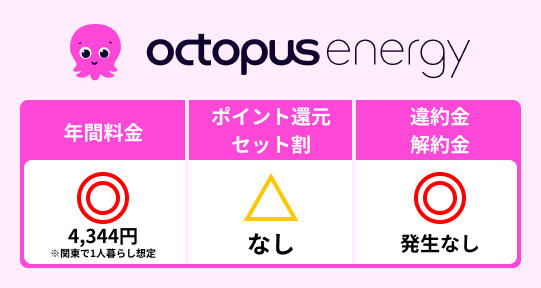

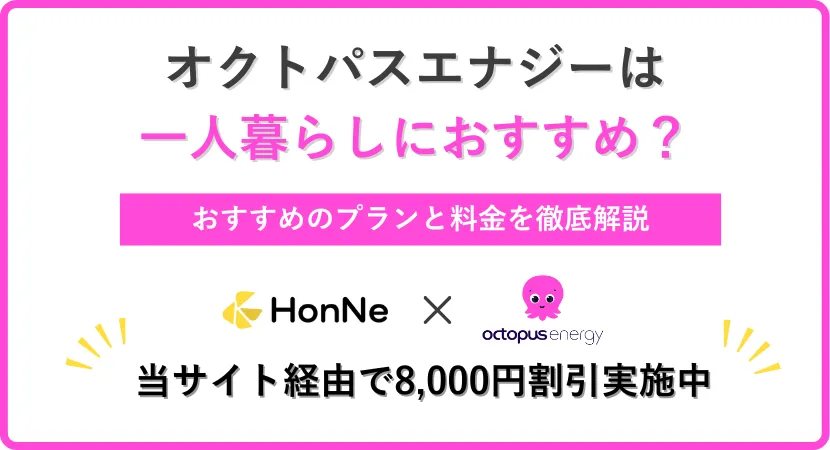

全国で700社以上ある電力会社から料金や特典を中心に調査した結果、当記事では特にオクトパスエナジーをおすすめします。

オクトパスエナジーがおすすめな人

- 表示金額は関東エリア・一人暮らし想定での試算です。

- 掲載している料金は、直近12ヶ月分(2025年3月〜2026年2月)の燃料費調整単価の平均をもとに計算。再エネ賦課金を含む、実際の請求額に近い金額を表示しています。

- キャンペーンの8,000円割引(月1,000円割引×8ヶ月)を含みます。

オクトパスエナジーのおすすめポイント

- 割引込みで業界トップクラスに安い電力会社

- 世界9カ国での供給実績!世界利用者数530万人

- 環境にもやさしい再エネを供給

総額8,000円割引実施中!

著者

徹底調査!一人暮らしの電気代の平均はいくらくらい?

自分の電気代は高いのか安いのか、節約の目安を判断するのは難しいですよね。

SNSでも「一人暮らしの電気代が〇〇円だったんだけど高い?」と、一人暮らしの電気代について心配している方はとても多く、一人暮らしにとって電気代は大きな不安要素であることがよく分かります。

この見出しでは、総務省統計局が毎年行っている家計調査から、年間にかかる一人暮らし(単身世帯)の電気代の平均をまとめました。

年間の全国平均・地域別平均・男女別平均・年齢別平均を掲載していますので、ご自身の電気代と比較してみてください。

全国・男女・年齢別の年間平均

| 全国 | 平均 | 34歳以下 | 35~59歳 | 60歳以上 | 65歳以上 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2013年 | 5,482円 | 3,526円 | 5,239円 | 6,253円 | 6,355円 |

| 2014年 | 5,565円 | 3,191円 | 5,198円 | 6,518円 | 6,585円 |

| 2015年 | 5,599円 | 3,257円 | 5,182円 | 6,559円 | 6,567円 |

| 2016年 | 5,320円 | 3,208円 | 5,036円 | 6,156円 | 6,210円 |

| 2017年 | 5,392円 | 3,172円 | 5,092円 | 6,271円 | 6,254円 |

| 2018年 | 5,852円 | 3,362円 | 5,979円 | 6,601円 | 6,667円 |

| 2019年 | 5,700円 | 3,512円 | 5,671円 | 6,473円 | 6,435円 |

| 2020年 | 5,791円 | 3,628円 | 5,892円 | 6,527円 | 6,488円 |

| 2021年 | 5,482円 | 3,487円 | 5,397円 | 6,290円 | 6,265円 |

| 2022年 | 6,808円 | 4,768円 | 6,662円 | 7,670円 | 7,699円 |

| 2023年 | 6,726円 | 5,127円 | 6,576円 | 7,431円 | 7,389円 |

| 全国 | 平均 | 34歳以下 | 35~59歳 | 60歳以上 | 65歳以上 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2013年 | 5,045円 | 3,211円 | 5,054円 | 6,195円 | 6,427円 |

| 2014年 | 5,159円 | 2,951円 | 4,921円 | 6,722円 | 6,858円 |

| 2015年 | 5,071円 | 3,254円 | 4,707円 | 6,498円 | 6,521円 |

| 2016年 | 4,929円 | 3,190円 | 4,943円 | 5,945円 | 6,077円 |

| 2017年 | 5,043円 | 3,122円 | 5,092円 | 6,114円 | 6,166円 |

| 2018年 | 5,564円 | 3,395円 | 6,038円 | 6,375円 | 6,448円 |

| 2019年 | 5,501円 | 3,544円 | 5,784円 | 6,406円 | 6,331円 |

| 2020年 | 5,466円 | 3,603円 | 5,758円 | 6,338円 | 6,304円 |

| 2021年 | 5,132円 | 3,426円 | 5,642円 | 5,747円 | 5,774円 |

| 2022年 | 6,612円 | 4,817円 | 6,627円 | 7,748円 | 7,765円 |

| 2023年 | 6,334円 | 4,709円 | 6,223円 | 7,472円 | 7,390円 |

| 全国 | 平均 | 34歳以下 | 35~59歳 | 60歳以上 | 65歳以上 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2013年 | 5,867円 | 4,061円 | 5,572円 | 6,282円 | 6,321円 |

| 2014年 | 5,922円 | 3,579円 | 5,696円 | 6,418円 | 6,468円 |

| 2015年 | 6,061円 | 3,260円 | 6,006円 | 6,591円 | 6,585円 |

| 2016年 | 5,663円 | 3,237円 | 5,198円 | 6,264円 | 6,280円 |

| 2017年 | 5,701円 | 3,250円 | 5,093円 | 6,354円 | 6,298円 |

| 2018年 | 6,106円 | 3,315円 | 5,879円 | 6,721円 | 6,773円 |

| 2019年 | 5,874円 | 3,468円 | 5,484円 | 6,508円 | 6,489円 |

| 2020年 | 6,075円 | 3,670円 | 6,114円 | 6,627円 | 6,580円 |

| 2021年 | 5,788円 | 3,562円 | 5,007円 | 6,579円 | 6,504円 |

| 2022年 | 6,980円 | 4,699円 | 6,714円 | 7,629円 | 7,660円 |

| 2023年 | 7,073円 | 5,691円 | 7,138円 | 7,408円 | 7,384円 |

出典:家計調査 家計収支編

年間にかかる一人暮らしの電気代の平均は、2013年と比較して2023年は1,000円以上高くなっています。2023年から電気代は少し落ち着きを見せはじめ、2024年現在は去年よりも電気代が落ち着いているという方が多いのではないでしょうか。

2022年の電気代平均が高いのは、高騰した燃料費調整額と値上げされた再エネ賦課金が原因です。2021年の終わりから2022年4月ごろまでは、一人暮らしなのに電気代が高すぎるという声がSNSで相次いでいました。

国による酷暑支援など電気代を値引きする補助金も出ていますが、今後も大手電力会社では、基本料金や電力量料金など、電気代はじわじわと値上げが続いていくだろうと予想できます。

年齢別・一人暮らしの電気代平均について

年齢別で一人暮らしの電気代平均を比較してみると、年齢が上がるにつれ年間の電気代平均が高くなる傾向にあります。これは、広い持ち家に一人暮らしをしている方の割合が増えること、在宅時間が増えることなどが理由として考えられます。

男女別・一人暮らしの電気代平均について

男女別では、一人暮らしの女性のほうが年間の電気代平均は高めになっています。もちろん個人差はありますが、女性のほうがドライヤーなど電気代が高い家電を使う時間が長い傾向にあることが理由のひとつになっているでしょう。

地域別に平均を比較!北陸が高く、九州・沖縄が安い理由とは

| 地域別 | 北海道 東北地方 | 関東地方 | 北陸 東海地方 | 近畿地方 | 中国 四国地方 | 九州 沖縄地方 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2013年 | 5,333円 | 5,476円 | 5,536円 | 5,521円 | 5,788円 | 5,291円 |

| 2014年 | 5,767円 | 5,493円 | 6,077円 | 5,465円 | 5,456円 | 5,275円 |

| 2015年 | 6,324円 | 5,387円 | 5,851円 | 5,400円 | 5,777円 | 5,446円 |

| 2016年 | 6,542円 | 4,847円 | 5,436円 | 5,151円 | 5,675円 | 5,442円 |

| 2017年 | 6,171円 | 4,927円 | 5,272円 | 5,635円 | 5,711円 | 5,653円 |

| 2018年 | 5,918円 | 5,669円 | 6,209円 | 5,897円 | 6,121円 | 5,673円 |

| 2019年 | 5,963円 | 5,505円 | 6,210円 | 5,546円 | 5,932円 | 5,506円 |

| 2020年 | 6,463円 | 5,594円 | 5,956円 | 5,641円 | 6,186円 | 5,554円 |

| 2021年 | 6,218円 | 4,967円 | 5,699円 | 5,131円 | 6,593円 | 5,820円 |

| 2022年 | 6,900円 | 6,731円 | 7,109円 | 6,254円 | 7,449円 | 6,927円 |

| 2023年 | 8,103円 | 6,635円 | 7,252円 | 6,052円 | 7,394円 | 5,513円 |

出典:家計調査 家計収支編

地域別に一人暮らしの電気代平均を比較してみると、北海道・東北地方が最も高いです。これは、北海道電力の電力量料金(1kWh/円)が、全国で最も高いことや、冬場の暖房使用量が多いことなどが理由として考えられます。

北陸地方の一人暮らしの電気代平均が高めになっている理由については、全国で比較すると北陸地方は家屋が広いこと、また中国地方では電気使用量が多い傾向にあることなどが、一人暮らし電気代平均が高くなっている理由のひとつ。

九州・沖縄地方については、2022年に一人暮らしの電気代平均が上がったものの、2023年は2013年と変わらない水準となっており、九州・沖縄地方は全国でも電気代が安い地域と判断できます。

夏場・冬場は電気代が月8000円を超える場合も

一人暮らしの電気代平均については、年代や性別、そして地域によって差があることが分かりました。電気代節約を意識していても電気代が高いのは、地域の気候も影響しています。

2024年7月の平均気温は過去最高であったことが気象庁から発表され、これまでで最も暑い夏となりました。

夏場、エアコンを節約していては眠れない夜も多く、「いったい、今月の電気代はどのくらい高いんだろう?」と心配している方も。

2024年夏の電気代についてSNSを調査してみると、エアコンを使っているせいで、過去で一番電気代が高いという方が多く見受けられました。

もちろん地域差はありますが、SNSに投稿されている「今年の夏場はエアコンを使った」という一人暮らしの方の電気代については、10,000円を超えているケースも多く、一人暮らしにとって高い電気代は大きな負担となっていることが分かります。

普段の電気代の目安については5,000円を目安にしている方が多い様子。今後、電気代節約の目安を立てる場合は、電気料金や気候の地域差を考慮しつつ、無駄に電気を使っているところがないかまずは確認してみましょう。

2024年夏の電気代について解説しましたが、電気代については冬のほうが高いです。夏にエアコンの冷房をよく使ったという方が、同じ感覚で冬に暖房を使ってしまうと、冬の電気代はもっと高くなってしまうため要注意。

冬の電気代を節約するには、冬の寒さ対策がポイントになります。夏の電気代を目安として、冬の電気代がどのくらい高いのか、今のうちに冬の電気の使い方を見直しておきましょう。

電気代は8月夏よりも4月春が高い?

驚くことに、夏本番の7月・8月・9月よりも、4月・5月・6月のほうが電気代は高いです。

| 季節別 一人暮らし 電気代 | |

|---|---|

| 2023年1~3月期 | 28,019円 |

| 2023年4~6月期 | 16,459円 |

| 2023年7~9月期 | 17,527円 |

| 2023年10~12月期 | 17,500円 |

| 2024年1~3月期 | 21,449円 |

| 2024年4~6月期 | 17,516円 |

出典:家計調査 家計収支編

7月・8月・9月の夏シーズンより、4月・5月・6月の春シーズンのほうが電気代が高い原因は、5月ごろまでは気温が低く、エアコンの暖房を使うことが多いことが原因です。

エアコンは冷房よりも暖房のほうが消費電力が高く、エアコンで暖房を使ってしまうと、どうしても電気代は高くなってしまいます。

意外にも冬と変わらないほど高い春の電気代。4月になり一人暮らしを始めたばかりの大学生の中には「節約しているのに、一人暮らしの電気代ってこんなに高いの?」と驚いてしまうこともあるでしょう。

一人暮らしの電気代がいくらかかるのか、その目安は実際に生活してみないと分かりません。一人暮らしなのに電気代が高いと感じた方は、どこか節約できるところはないか見直してみてください。

ここまで一人暮らしの電気代平均について解説しましたがいかがでしたでしょうか?

電気をしっかり節約できているという方もいれば、もう少し電気代が安いといいのに…と電気代に悩まれている方もいるでしょう。

次の見出しでは、一人暮らしの電気代が高い原因とその対策について解説します。ぜひ引き続きご覧ください。

一人暮らしの電気代が高い原因と費用を抑える方法

一人暮らしの電気代が高いのはいくつかの原因があります。現在一人暮らしをしている方はもちろん、今後、一人暮らしをする予定がある方も、ぜひ電気代を節約する方法を実践してみてください。

契約アンペアと電気代の関係

一人暮らしで電気をあまり使わないのに電気代が高い場合は、契約しているアンペアを見直してみましょう。一人暮らしならばアンペアは30Aで十分ですが、まれに、40A以上の高いアンペアのまま基本料金を支払っているケースがあります。

逆に一人暮らしだからといって、10~20Aのアンペア数に下げることはおすすめしません。アンペア数を下げると基本料金は安くなりますが、電気容量が不足してしまう原因になります。

一人暮らしの電気代について基本料金を節約するには、契約するアンペア数に関わらず、基本料金0円の新電力会社がおすすめです。

関西・四国・中国エリアはアンペア数に関係なく最低料金制となるため、基本料金が節約できる金額は少なくなりますが、毎月基本料金分がかからない分メリットはあります。

テレビ・冷蔵庫が大きすぎる?消費電力の目安

一人暮らしの電気代が高い原因として、大型のテレビや一人暮らしにしては容量が大きい冷蔵庫を使っているケースがあります。

例えば、実家で使わなくなったテレビを一人暮らしの部屋に持ってきた、せっかくの一人暮らしだから大きなテレビを買ってみたという方もいるでしょう。

資源エネルギー庁の情報をもとに作成された家電量販店ノジマの「サイズ別テレビの電気代」についての調査では、24型テレビの年間消費電力量は43kWh、32型になると77kWh、50型を超えてくると年間消費電力量は144kWhと、テレビが大きくなるにつれ電気代が高くなることが分かります。

この他一人暮らしですと、高い画質でゲームをしたいと液晶テレビではなく、4Kテレビや有機ELテレビを購入する方もいるでしょう。有機ELテレビの年間電気代の平均は5,639円と最も高いです。

また人気ゲーム機のPS5の最大消費電力は350Wです。毎日2時間ゲームをした場合と仮定すると、PS5の年間電気代は約7,600円となります。

350W(消費電力) ÷ 1,000 × 2時間 × 電力量単価(円/kWh)× 365日

- 東京電力の従量電灯B、第一段階の29.80円/kWhで計算

また、高性能なゲーミングパソコンも同じで、ミドル~ハイエンドクラスのパソコンをつけっぱなしにしていると、月々の電気代はそれだけで数千円となることも。

冷蔵庫については、内容量が大きいものほど消費電力が高くなります。一人暮らしをするときに、あまり自炊をしないという方は必要最小限の大きさの冷蔵庫を選ぶこと、型式が古すぎる冷蔵庫は避けることで、冷蔵庫にかかる電気代を節約することができます。

せっかく一人暮らしをするのだから、間接照明などインテリアにもこだわりたいという方もいるはず。快適な一人暮らしをするには、その分電気代もかかることがお分かりいただけたでしょうか。

待機電力を無くして電気代を節約しよう

家電をコンセントに繋いだままにしていると、待機電力をどんどん消費してしまいます。待機電力の割合は6.00%。家電製品を使っていないのに電気代がかかり続けているということです。

使わない家電製品のコンセントは抜いておくようにしましょう。

在宅時間によってはオール電化プランもおすすめ

一人暮らしの方の中には、日中は一切在宅していないという方もいるでしょう。電気の料金プランにはいくつかの仕組みがあります。

- 使用量に応じて1kWhあたりの電力量料金が変わる

- 使用量に関係なく1kWhあたり電力量料金が一律

- 時間帯によって1kWhあたりの電力量料金が決められている

- 30分毎に1kWhあたりの電力量料金が変わる

一人暮らしのメリットとして、自分のライフスタイルに合わせた電気料金プランを選べるということがあります。そのため、毎日夜23時頃に帰宅し夜型の生活を送っている方などは、深夜帯の電力量料金が格安になるオール電化プランを選ぶことで電気代節約につながります。

オール電化プランは、オール電化住宅限定のプランとなるため、物件によっては契約できないものの、今後一人暮らしをする上で、オール電化賃貸を候補に入れる場合は、オール電化プランのほうが電気代が安い可能性があることをぜひ覚えていてください。

またオール電化住宅はガス代がかからないので、生活スタイルによっては大幅に光熱費を節約できるメリットもあります。

オール電化向けの新電力会社については、下記記事にてまとめています。興味のある方はぜひご覧ください。

2025年最新!一人暮らしにおすすめの安い新電力を比較

ここまで、一人暮らしの電気代の平均や電気代節約のためにできることを解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

今、一人暮らしで電気を使っていないはずなのに、電気代が高いと感じているならば、電気料金が安い電力会社への乗り換えで電気代を節約するのがおすすめです。

一人暮らし向けの料金プランの相場

一人暮らしの電気代節約には新電力会社への乗り換えがおすすめですが、まずは一人暮らしの電気代が節約できる料金プランとは、どのようなものなのかを先に確認しておきましょう。

節約術①基本料金が安い/無料

一人暮らしの電気代節約には、基本料金に注目することがポイントです。今よりも基本料金が安いこと、できれば基本料金が割引される料金プランやそもそも基本料金無料の料金プランのある新電力会社がおすすめです。

節約術②第一段階の電力量料金が安い

一人暮らしの電気代節約には、大手電力会社の従量電灯プランの相場よりも、第一段階目1kWhあたりの電力量料金が安いかどうかをチェックしましょう。一人暮らしの電力使用量の目安は電力使用量が少ない方で80kWh~120kWh、エアコンなどを使う場合は150kWh~200kWhほどです。

毎月の電力使用量が120kWh前後であれば、第一段階の電力量料金が安い新電力会社を選ぶだけで、同じ電気の使い方をしても電気代が安くなる可能性があります。

節約術③市場連動型を活用してゲーム感覚で節電

最近、一人暮らしの方にも注目されているのが、30分毎に電気料金が変動する市場連動型の電気料金プランです。変動する電気料金に合わせて、自身のライフスタイルを工夫することで、大幅な電気代節約に繋がります。

一人暮らしは市場連動型の電気料金プランと相性が良く、うまく活用すれば節電を意識をしすぎなくても電気代を抑えられます。

もちろん、使い方や季節によっては電気代が高くなるリスクもあるため、電気料金の仕組みをしっかりと理解したうえで、有効活用することがポイントになります。

ここからは、700社以上の新電力会社を調査・比較している当サイトが、一人暮らしの方におすすめできると判断した新電力会社をピックアップしてご紹介。

電力会社の乗り換えが初めてでも、安心して使える電力会社を紹介していますのでぜひ参考にしてください。

一人暮らしの電気代が安い!

オクトパスエナジー「グリーンオクトパス」

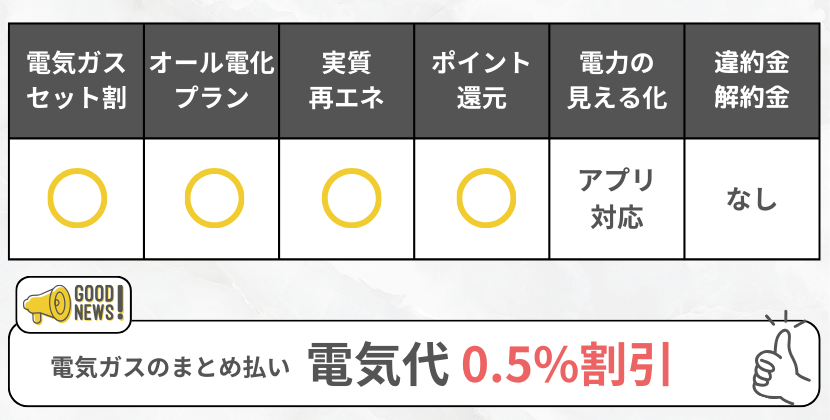

| 電力供給エリア | 沖縄・一部離島を除く全国 |

|---|---|

| 特徴 |

|

一人暮らしにオクトパスエナジーをおすすめする理由

- 乗り換えるだけで割引期間中は月1,000円分の電気代が安くなる

- 契約期間縛り・違約金・解約金がかからないの

一人暮らしの電気代が安くなるオクトパスエナジーの年間節約額を見てみましょう!

| 平均月額電気代 | 年間節約額 | |

|---|---|---|

| 比較:東京電力 「従量電灯B」 | 5,596円 | -円 |

| オクトパスエナジー 「グリーンオクトパス」 | 4,295円 | -11,604円 |

- 掲載している料金は、直近12ヶ月分(2025年3月〜2026年2月)の燃料費調整単価の平均をもとに計算。再エネ賦課金を含む、実際の請求額に近い金額を表示しています。

- オクトパスエナジーの料金は月1,000円割引(8ヶ月継続)を含みます。

- 電気料金メニュー定義書「グリーンオクトパス 2025-05」に基づいて料金を試算しています。

オクトパスエナジーのメリット

- 新規契約割引で、全国トップクラスに安い新電力会社であること

- 割引終了後も安い可能性が高いこと

- 契約期間縛り・違約金・解約金が無いこと

- 契約期間中も、季節に応じたキャンペーンに参加することでお得感が得られること

- 契約前・契約後に関わらずサポート対応が良いこと

オクトパスエナジーのデメリット

- ポイント還元がないこと

- 電気ガスセット契約はできないこと

オクトパスエナジー「グリーンオクトパス」は、実質再エネの電力を安い電気料金で使える一人暮らしにおすすめの電力会社。ピンクのタコが印象的な電力会社で、SNSの運営にも力を入れており、一人暮らしの方から大変注目を集めています。

乗り換え後、満足できないときは途中解約も可能で、特典受け取りまで時間がかかる・手続きが必要といったデメリットはありません。初めて電力会社を乗り換える一人暮らしの方、まだオクトパスエナジーを契約したことがない方は、ぜひこのチャンスをお見逃しなく!

総額8,000円の割引実施中!

オクトパスエナジーに関して、なぜ一人暮らしの方に最もおすすめなのかをより詳しく確認したい方は、下記の記事もあわせてご確認ください。

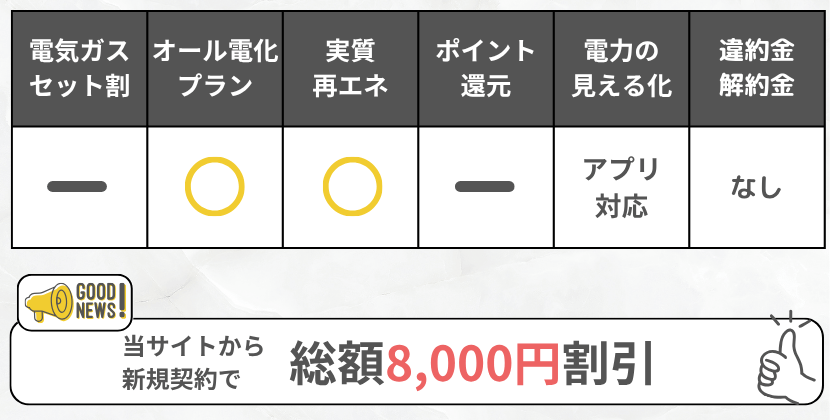

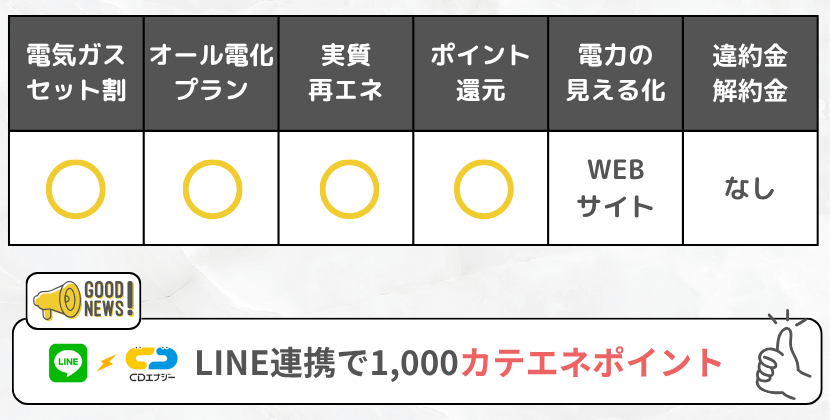

使用量133kWh以下でお得「CDエナジー シングルでんき」

| 電力供給エリア | 東京電力エリア(東京・神奈川・埼玉・千葉・栃木・群馬・茨城・山梨・静岡(富士川以東)) |

|---|---|

| 特徴 |

|

一人暮らしにCDエナジーダイレクトをおすすめする理由

- 一人暮らし専用プランがあるため、電力使用量が少なくても安くなる

- 電気とガスをセットにまとめられるため、生活費の管理が楽になる

- ポイント還元でよりお得感を得られる

一人暮らしの電気代が安くなるCDエナジーダイレクトの年間節約額を見てみましょう!

| 平均月額電気代 | 年間節約額 | |

|---|---|---|

| 比較:東京電力 「従量電灯B」 | 5,596円 | -円 |

| CDエナジー 「シングルでんき」 | 5,480円 | -1,394円 |

- 掲載している料金は、直近12ヶ月分(2025年3月〜2026年2月)の燃料費調整単価の平均をもとに計算。再エネ賦課金を含む、実際の請求額に近い金額を表示しています。

- CDエナジーダイレクトのポイント還元は含まれていません。

CDエナジーダイレクトのメリット

- 一人暮らし専用の電気料金プランがあること

- ガスとセット割でガスもお得に使えること

- 解約金や契約期間の縛りが無いこと

- 様々なポイント(楽天ポイント、Tポイント、dポイント、Pontaポイントなど)に変換できるポイントシステム

CDエナジーダイレクトのデメリット

- 関東エリアでしか使えない

- 他のポイントに変換する際に手間がかかること

CDエナジーダイレクトの「シングルでんき」は電力使用量月133kWh以下がお得なWEB申し込み限定の一人暮らし向けプラン。「シングルでんき」は、毎月の料金から自動的に100円が割引されます。

電気料金が安いだけでなく、毎月の電気料金100円につき1カテエネポイントが貯まり、電気代に充当できる他、他社ポイントへの交換も可能です。当サイトでも人気が高く一人暮らしの電気代節約にとてもおすすめです。

ガス代も抑えたい人に「東京ガスの電気」

| 電力供給エリア | 東京電力エリア(東京・神奈川・埼玉・千葉・栃木・群馬・茨城・山梨・静岡(富士川以東)) |

|---|---|

| 特徴 |

|

一人暮らしに東京ガスの電気をおすすめする理由

- 電気とガスをセットにまとめられるため、生活費の管理が楽になる

- 大手企業の安心感が得られるから

- ポイントを貯められるのでお得感が増すから

一人暮らしの電気代が安くなる東京ガスの電気の年間節約額を見てみましょう!

| 平均月額電気代 | 年間節約額 | |

|---|---|---|

| 比較:東京電力 「従量電灯B」 | 5,596円 | -円 |

| 東京ガスの電気 「きほんプラン」 | 5,550円 | -545円 |

- 掲載している料金は、直近12ヶ月分(2025年3月〜2026年2月)の燃料費調整単価の平均をもとに計算。再エネ賦課金を含む、実際の請求額に近い金額を表示しています。

東京ガスの電気のメリット

- ガスと支払いをまとめられ、割引が適用されること

- 解約金や契約期間の縛りが無いこと

- 新電力の中でも大手インフラ企業としての安心感がある

東京ガスの電気のデメリット

- 最安の電力会社ではない

- 関東エリア以外では使えない

「東京ガスの電気」の供給中件数は、2024年3月末時点で電力契約件数387.1万件を超える、当サイトでも人気のおすすめ電力会社です。

一人暮らしの方に東京ガスの電気をおすすめするのは、電気ガスセットに契約がまとまることで、電気代・ガス代の支払いが分かりやすくなることが理由のひとつ。お得なセット割も適用されるため、ぜひ一度公式サイトをチェックしてみてください。

「東京ガスの電気」の備考

【電気ガスセット割について】

東京ガスのガスと電気(基本プラン・ずっとも電気3) のご使用場所およびご契約者が同じであり、ガス料金と電気料金を合算してお支払いいただける方が対象

電気需給契約ごとに、毎月の電気料金の基本料金と電力量料金の合計額から0.5%を乗じた額が割引(燃料費調整額・再エネ賦課金は対象外)

【新電力販売量第1位】

資源エネルギー庁電力調査統計「電力需要実績」(2025年3月末時点)における、みなし小売電気事業者以外の事業者(新電力)での低圧電力の需要実績

【電気小売お客さま件数】

電力料金請求対象件数415.2万件(2025年3月末時点)

【都市ガス小売お客さま件数882.6万件】

ガス小売事業者としてのガス料金請求件数882.6万件(2025年3月末時点)

一人暮らしの電気代をもっと安くする方法まとめ

一人暮らしの電気代の平均と比較して、ご自身の毎月の電気代はいかがでしたでしょうか?

今の電気代をもっと安くしたいならば、普段の電気の使用量を減らすことはできないか電気の使い方を見直すことはもちろん、電気料金そのものが安い新電力会社への乗り換えがおすすめです。

特に今、意識的に電気代を節約しているという方ならば、電気料金が安い新電力会社への乗り換えることで、より電気代を安くできる可能性があります。

下記記事では、700社以上ある新電力の中から、一人暮らしにおすすめの電力会社を調査し、ランキング形式でまとめています。

新電力会社について、より詳しくそして分かりやすくまとめていますので、ぜひ下記記事もご覧ください。

掲載情報に関するご注意

- 当ページで掲載している情報は、各電力・ガス会社の公表している情報を元に作成しており、閲覧時点での料金単価やキャンペーン内容を保証するものではございません。また、ご利用中の電力・ガス会社によっては、キャンペーンが適用されない場合がございますので、詳しくは公式サイトをご確認ください。

- 当ページで掲載している年間節約額は、公表されている料金単価と基本料金(地域によっては最低料金)と年間の使用量の平均から、独自に算出したものであり、あくまで比較における参考値としてご覧ください。

- 当ページで掲載している月額料金は、公表されている料金単価と基本料金(地域によっては最低料金)を元に独自に算出したものであり、実際の支払い料金とは異なります。あくまで比較における参考値としてご覧ください。

@mii_kksw

–2024年8月27日 引用元:Xより

一人暮らしなのに電気代8000円超えてる😇 在宅だから毎日エアコン付けっぱなしだから、しょうがないか😮💨 その分引越し前に比べてガス代が半分以下になったから、まぁトントンかな。