-

【NURO光】速度革命の舞台裏――NURO光が語る挑戦と展望

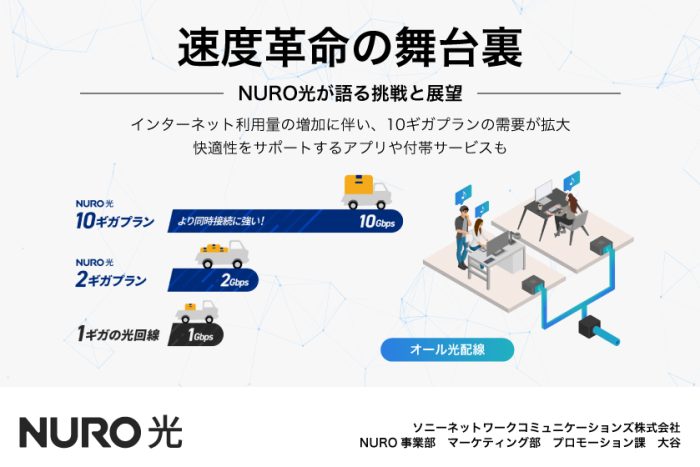

オンライン会議、動画視聴、ゲーム……今やインターネット環境は、生活に欠かせないインフラとなっています。そのなかでも通信速度の速さで高い評価を得ているのが、光回線サービス「NURO 光」。ソニーグループの技術力による高い安定性とお得な料金体系、充実した特典もポイントです。今回は、このNURO 光を手がけるソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社NURO事業部の大谷氏に、サービスの魅力や開発秘話を伺いました。通信サービスの乗り換えを検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。取材日:2024年12月19日高速でストレスフリーな光回線サービスNURO 光を立ち上げた背景について教えてください。弊社は30年ほど前からインターネットサービスを提供していますが、お客さまがインターネットに求めるものは「速さ・安さ・安定性」であり、いつの時代も変わりません。NURO 光を立ち上げた10年ほど前はまだ動画やゲームはオフラインで楽しむのが普通でしたが、これからもっとオンラインで楽しむコンテンツが増えると想定し、もっと高速なインターネットが必要と考えました。「世の中にあったらいいなと思うものは、自分たちで作る」というのはソニーグループのDNAでもあり、2013年にNURO 光をリリースしました。「NURO」という名前には、どのような思いが込められているのでしょうか。「NURO(ニューロ)」という名前は、情報伝達を司る神経細胞「ニューロン」に由来しています。無数のネットワークを張り巡らせ、人と人、さらには世界と世界を最速のスピードでつなぎ、コミュニケーションを加速させることで、革新的かつ快適な体験を提供していきたいという思いが込められています。技術的なポイントや強みとして、具体的にどのような点が挙げられますか?通信事業者は通常、サービスを提供する際、局舎に置く設備とお客さまの家に置くONU(ホームゲートウェイ)を使用するのですが、「世界で一番スピードが出せるものを」という思いから、日本では導入事例があまりなかったグローバル標準のGPONという通信規格設備を導入し、GPON規格のONUを独自開発しました。その結果、2013年当時、世界最速となる下り最大2Gbpsを実現し、2015年に10Gbps、2020年に20Gbpsと世界最速(当時)を更新し続けています。特に20ギガのサービスでは、通信局とONU間で上り下り最大概ね20Gbpsの速度を達成し、複数の端末で超高速回線を共有可能にしました。新規開発したONUには、最大速度概ね10Gbpsの有線LANポートを2つ、11ax(Wi-Fi6)に対応した最大速度概ね4.8Gbpsの無線LANを搭載しています。このように世界最速にこだわる理由は、通信技術で時代をリードし、多様なコンテンツやサービスの進化に対応していくためです。高速・大容量通信により、テレワークや動画視聴、オンラインゲームなどもストレスなく安定して利用でき、家庭内で複数のデバイスを同時接続した状態でも快適に通信できます。また、NURO 光が他社のサービスと異なる特徴として、ONUとWi-Fiルーターが一体化していることが挙げられます。一般的な通信サービスの場合、契約をしたあとに追加オプションでレンタルするか、市販のルーターを家電量販店で購入する必要がありますが、NURO 光は届いた機器を1台設置するだけでそのままWi-Fiを利用できます。インターネット利用量の増加に伴い、10ギガプランの需要が拡大ここ数年で市場やユーザーのニーズの変化について、気づかれた点はありますか?サービス開始から10年以上が経ち、インターネットを利用する機会は格段に増えました。特に新型コロナウィルス感染症の影響によりリモートワークやオンライン化が急速に普及し、自宅で家族が同時に動画視聴やストリーミング再生を行うことが一般的になり、高速インターネットは日常生活に欠かせない存在となっています。また、通信速度だけでなく、安定性へのニーズも高まっています。例えば、eスポーツでは一瞬の遅延が勝敗を左右し、オンライン会議では通信が途切れないことが求められます。こうした背景から、以前は主に2ギガのプランが選ばれていたところ、近年ではより多くのお客さまが10ギガのプランを選ぶようになってきました。価格差も500円程度なので、コストパフォーマンスの良さでも評価をいただいています。今後も、AIの普及や新しいコンテンツの登場に伴い、インターネットのトラフィック量は大幅に増えることが予想されます。そのような環境でもインターネットを快適にご利用いただけるようなサービスを提供していきたいと思います。生活シーンでの活用事例についてお聞かせいただけますか?サービス開始以来、通信速度と安定性を重視する多くのゲームユーザーに支持されており、オンラインプレイや最新ソフトのダウンロードにおいて、快適なゲーム体験を提供してきました。実際、プロeスポーツ選手や配信を行うストリーマーからは「インターネット回線は命綱」として高速回線をご評価いただいています。また、ソニーグループならではの取り組みとして、「PlayStation®5」を利用できるオプションサービス「PlayStation®5 for NURO」を提供しています。このサービスでは、NURO 光の高速通信とともに人気のPS5®をリーズナブルな月額料金で楽しむことができます。近年、ゲームコンテンツのリッチ化やオンラインコミュニケーションの普及が進む中、高速で安定した通信の重要性はこれまで以上に高まっています。NURO 光は高速通信を通じて、eスポーツをはじめ、ゲームやアニメなど、あらゆる“好きなこと”に熱狂できる人生を応援し続けてまいります。シンプルでわかりやすい料金設定の新マンションプランもスタート 引用:NURO光公式HPプラン設定においてこだわったポイントはありますか?月額基本料金の相場は、オプションを追加することで幅が出ることもありますが、およそ5,000円から7,000円くらいです。そのなかでも近年のサービスだと戸建ての場合は5,000円台前半、マンションはそれよりも1,000円くらい安いというのが一般的な認識かと思います。それを踏まえ、さらに踏み込んだ形で月額3,850円のマンションプランを2024年10月にリリースしました。このプランは、シンプルでわかりやすい料金設定で、契約期間の縛りがないうえに更新手続き不要です。また、Wi-Fiルーター一体型ONUやセキュリティ機能も含まれているので、これ一つで安心して利用できるサービスです。しかし、それだけでは一歩足りないと感じ、「お試し特典」をご用意しています。これは「速いとは聞くけど、自分の家でも本当に速いのかな…」と不安に感じるお客さまの声をもとに生まれた特典です。実際に使ってみて万が一ご満足いただけない場合には、ご利用開始月から2ヶ月目の末日までに解約いただくと、契約解除料や工事費の残債が無償になります。迷われている方も、ぜひ気軽にお試しいただければと思います。光回線は工事が必要になり、どうしても面倒に感じられたりネックになることが多いので、それを考慮した上でもお申し込みいただけるよう、そして「料金も速度も今よりも良くなる」と感じていただけるよう、料金やプランを設定しています。新マンションプランを契約された方々からは、どのような声が寄せられていますか?以前は「NURO光 for マンション」というサービスを提供しており、その際はマンションの総戸数に応じた料金設定を採用していました。 具体的には、39戸以下の場合は戸建てプランでの申し込み、40戸以上の場合はマンションプランでの申し込みになります。しかし、この仕組みは大変わかりにくく、「この建物に何戸あるのかわからない」「よくわからないから他社にしよう」といった声が上がっていました。そこで今回の新マンションプランでは、総戸数が2戸以上であれば一律マンションプランとして提供する形に改めました。39戸以下の物件の方からすると、これまで月額5,200円程度だったサービスが3,850円に引き下げられる形になり、大幅な値下げを実現できました。また、お試し特典も好評で、アンケートでお申し込みのきっかけを尋ねてみたところ、「お試しできる点が魅力だった」という回答が多く寄せられました。特典やサービスも利用者にとって大きな魅力の一つですよね。最近、特にここ2〜3か月は10ギガのサービスを提供する事業者が増え、通信領域におけるコモディティ化が急速に進んでいることを感じています。しかし、私たちは単なるスペックだけでなく、通信体験を全体的にご納得いただけることを目指しています。申し込みフローの利便性向上や、工事に関する不安を軽減できるよう、YouTube動画などのサポートコンテンツの充実化にも努めている状況です。また、長く安心して使っていただけるよう通信品質にも注力し、差別化のポイントを作っています。 引用:NURO光サポート動画一覧ページただ、これらの取り組みは実際に利用して初めて感じていただける部分でもあるので、まずは気軽にお申し込みいただけるよう、基本工事費実質無料をはじめとして、様々な特典・キャンペーンを用意しています。こういったプランやサービスを作るうえで意識していることはありますか?コモディティ化が進む中で「NURO 光を選んでいただくためのポイントは何か」というのは常に意識しており、お申し込みいただいた方にアンケートを実施したりしてお客さまの声に真摯に向き合っています。そこで、どのような用途で固定通信を利用しているのか、何をきっかけに申し込んだのかなど、お客さまのニーズや期待を把握し、サービスに生かしています。また、ソニーグループの一員として、ブランド力や信頼感において注目いただいているため、安心と納得を提供できるサービスづくりを心がけております。快適性をサポートするアプリや付帯サービスも通信速度や安定性を追求するうえで、どのような工夫をしていますか?近年、トラフィック量が急増しているので、昨年からネットワークの増強のために過去最大規模の設備投資を継続して実施しています。そして、増強工事が完了したエリアや今後の計画をホームページで随時公開し、お客さまに安心を届ける取り組みを行っています。今後は、お住まいの地域の設備増強の情報をスマートフォンアプリ「NURO 光 アプリ」でお知らせする機能を追加し、よりパーソナライズされた情報をお届けできるよう開発を進めています。また、 NUROのネットワーク網内にお客さまの環境を疑似的に再現することで、各家庭での実際の速度をモニタリングできるようにしています。これにより、当社でもリアルタイムで状況を把握し、通信速度が低下した場合に迅速に対応できるよう努めています。さらに、2023年4月にはプロeスポーツチーム「REJECT」とスポンサーシップ契約を締結しており、REJECT所属のメンバーにインターネット環境を提供し、プロ選手たちからのフィードバッグをもらうことで、さらなるサービス向上に取り組んでいます。そのほか、通信品質とサービス品質の向上を目的に社内横断組織「品質向上委員会」を発足し、全社一丸で取り組む体制を整えております。安全性やセキュリティ面で注力しているポイントはありますか?セキュリティ対策にも注力しているのですが、特にマンションプランには「NURO 光 Safe」というセキュリティオプションを標準で付帯しています。パソコンやスマートフォンなど最大7台までを保護できます。(戸建てプランは550円/月で提供しています)HonNe Awardで2冠を受賞した要因はどのような点だと思いますか?「通信速度満足度」と「コスパ満足度」の2部門で受賞できたことを大変光栄に思います。私たちは常に世の中の一歩先を見据え、世界最速を追求した技術開発とネットワークの増強工事を継続的に行ってきました。その結果、お客さまの快適なインターネットライフを支えることができたのであれば、これ以上の喜びはありません。2024年4月には福島県と山形県でも新たに10ギガサービスの提供を開始し、これにより全24都道府県で10ギガサービスが利用可能となりました。さらに、2024年10月には新マンションプランを開始し、対象エリアで10ギガの高速通信を利用できる環境を整えました。今後もソニーグループが提供する高速光回線サービスとして、お客さまの快適な未来の実現のために、より高速かつ大容量通信が可能な10ギガサービスのスタンダード化を推進してまいります。NURO光が目指す未来は、快適な通信体験現状の課題について教えてください。最近は、「通信体験」というキーワードを掲げ、申し込み手続きから利用中まで、一貫してお客さまにご満足いただけるサービスを目指しています。世界最速という点はリリース当初から取り組んできたことですが、高速通信から一歩進み、速度を維持しながらより快適で使いやすい、そんな通信体験の価値においてもNo.1になりたいという思いがあります。この課題に対し、どのような対策を検討していますか?通信体験は、大きく分けて「通信そのものに関連する体験」と「通信を通した体験」の2つに分類できます。「通信そのものに関連する体験」とは、お客さまがNURO 光を知り、申し込み、利用を開始し、通信を利用する日々の生活すべての過程を指します。この過程において、NURO 光にしてよかったと思っていただけるよう、あらゆる所に配慮するようにしています。「通信を通した体験」とは、NURO 光の回線を利用することで生まれるさまざまな感動体験を指します。例えば、ソニーグループの持つコンテンツとの連携により、ゲーム、音楽、映画などのエンターテインメントをよりリッチに楽しめるサービスを目指し、現在も協議を進めています。ぜひ、今後にもご期待ください。今後、ゲームや動画などの視聴がさらに増えていく中で、挑戦したいことはありますか?まだ具体例をお伝えできる状況にはないものの、現在多くの企画を進行中です。コロナ禍以降も通信量は年々増加しておりますし、4Kや8Kといった高解像映像の普及や音声データの高品質化に伴い、大容量通信が求められています。 かつて主流だったCD・DVDから、ダウンロード再生やストリーミング再生に移行している状況の中で、私たちは通信の快適性を追求し続ける必要性を強く感じています。6Gの開発も進んでいるようですが、6Gは無線通信技術であり光通信とは少し異なる領域です。将来、無線通信のみで日常の多くをカバーできる時代は来ると思いますが、光回線×Wi-Fiでモバイル通信が届きにくい自宅内の隅々までカバーしたり、光通信が持つ応答速度(遅延の少なさ)の優位性は依然として重要であり、生活に欠かせない技術だと感じています。ですので、光通信ならではの高品質を維持しつつ、さまざまな企画を通じて、より優れた通信体験を提供できるよう挑戦を続けてまいります。最後に、読者の方へメッセージをお願いします。NURO 光は、ソニーグループが創り出す感動体験を通信の面から支えるインフラとして、世界最速の通信速度を追求し、時代に先駆けた進化を続けています。「NURO 光にしておけば安心!」とお客さまに思っていただけるサービスを目指し、皆さまから寄せられた声をもとに日々アップデートや改善を重ねてきました。これらの取り組みが、今回のHonNe Award受賞につながったと考えています。「自分の地域でも快適に使えるか不安」という方のために、最大2か月お試し特典もご用意しておりますので、まずはNURO 光をお試しください!※2024年12月19日取材時の情報となります。最新の内容とは異なる場合がございます。 NURO光 公式サイトはこちら NURO光について解説している記事はこちら -

【Sirusi】「あなたらしさ」を叶えるデザイン印鑑サイト「Sirusi」の魅力

デザイン性の高いモダンな印鑑を制作している印鑑通販サイト「Sirusi」。Sirusiは、多様化する現代において、「自分らしさを表現できる印鑑」として人気を集めています。当記事では、そんな評判の高いSirusiの代表を務める盛佳男さまに、インタビューを実施しました。 当記事で紹介している内容 Sirusiのおすすめ商品 印グラフィーの人気TOP3 印鑑を通販サイトで購入する際のポイント 上記の内容に加え、印鑑制作会社だからこそ知っている注意点も聞けたので、ぜひ参考にしてください。Sirusiでは、思い入れの詰まったあなただけのオリジナルの印鑑を作成できます。当記事を参考に、Sirusiに少しでも興味を持たれた方は、ぜひ一度公式サイトをご覧ください!「お客様のこだわりに寄り添う」デザイン印鑑に特化したSirusiまずは御社の紹介をお願いします。株式会社Sirusiと申します。デザインに特化した印鑑の制作会社として、2018年に始めました。私自身の印鑑の制作実績は50万本を超えており、また弊社に所属するデザイナーも、30〜40万本の制作実績を誇ります。印鑑の制作実績が豊富なメンバーで、日々運営しています。デザイン印鑑に特化していることもあり、大切にしていることは「お客様が使いたいと思う印鑑を作ること」。経験豊富なメンバーを揃えているので、「お客様のこだわりに対してしっかり寄り添った印鑑を作る」ことが可能となっています。個人実印、銀行印、認印の人気素材Sirusiの個人実印、銀行印、認印それぞれの人気素材は何でしょうか?実印、銀行印、認印ともに1番人気の素材は、しま黒檀です。しま黒檀は比較的リーズナブルで、かつ高強度な素材のため、実印、銀行印、認印問わず人気があります。 Sirusiのしま黒檀2位以下の素材は何でしょうか?2位以下は、かち夏芽、くろがね樺、プライムチタンで、この3つが人気な素材です。 かち夏芽 くろがね樺 プライムチタン個人印グラフィーの購入比率は?やはり実印、銀行印、認印ともに印グラフィーを買われる方が多いのでしょうか?数字上では、印グラフィーとそうでない印鑑の割合は半々くらいです。ですが、感覚的には印グラフィーの方が多い気がします。というのも、ライン印グラフィーに関しては、フルネームで作成できるように変更したので実印登録しやすくなりましたし、印グラフィーの汎用性が高まっています。ですので、感覚的ですが、印グラフィーの割合の方が少し高いかな?という気がします。 フルネーム「野口英世」のライン印グラフィー昔からその割合は変わらないでしょうか?いえ、最初の頃は印グラフィーの割合が大半を占めていましたが、お客様に認知していただくにつれて、印グラフィーでない印鑑の割合も増えていきました。弊社としては、印影にかなりこだわっているので、印影のデザインに関してお客様からの反響も多く、色々な方に選んでいただけているんだと思います。Sirusiの印影へのこだわり印影のこだわりとは、具体的にどういったこだわり方をされているのでしょうか?例えば、手書きの篆書体をベースに「少し柔らかめに」もしくは「硬めに」印影をデザインすることも可能です。お客様とのやり取りの中で、お客様の希望のニュアンスを汲み取りつつ、それを印影に反映していきます。お客様ごとにカスタマイズしているので、まさに「あなただけの唯一無二の印影」ができます。 「野口」のデザイン初稿 Sirusi 公式サイトはこちら 法人印鑑の人気素材について個人印鑑の人気商品について伺ったので、次は法人印鑑の人気素材について伺います。法人印鑑の人気素材は、黄金つげです。黄金つげは比較的リーズナブルなので、法人印鑑として人気があります。一方、法人印鑑の4本セットなど、セット商品になるとくろがね樺やプライムチタンが人気です。くろがね樺は個人印鑑でも人気な素材としてあがりましたが、プライムチタンも人気なんですね。実は、法人印鑑の場合、9割くらい印グラフィーが選ばれています。印グラフィーの繊細で美しい印影を、プライムチタンはきれいに表現できるので、プライムチタンを選ばれる方が多くなっています。弊社では、デザインの再構成は最大4回できるのですが、その4回を全て使うくらいこだわりの強い方が多くいらっしゃいます。こだわりの強い方は印鑑の素材選びにもこだわるので、プライムチタンが選ばれているんだと思います。Sirusiのおすすめの商品印鑑を「使うもの」から「表現するもの」へ|『印グラフィー』シリーズSirusiのおすすめの商品は何でしょうか?実印、銀行印などの用途にもよりますが、ぜひ一度印グラフィーに挑戦してほしいです。「お客様の作りたいデザインに合わせて作る」印グラフィーは、とてもモダンな印鑑なので、挑戦していただけるとうれしいです。また、法人印鑑に関しても、印グラフィーがおすすめです。というのも、毎月1、2件必ず法人印鑑を弊社の印グラフィーで作り直す方がいらっしゃるんです。どういった理由で作り直されるのでしょうか?アルファベットと漢字、かなのバランスが悪いと感じられる方が多いようです。最近では、屋号にアルファベットを使う会社も多いですが、2002年までアルファベットなどを用いて法人登記できませんでした。古くから書体として人気のある篆書体や吉相体は、どうしてもかなや漢字に向いているので、アルファベットと一緒に使用するときにバランスの取り方が難しいんです。その点、印グラフィーはアルファベットとの相性もいいので、アルファベットを屋号にお持ちの方は、印グラフィーで作り直すことが多いんです。実際「法人名にアルファベットが含まれるからSirusiを選んだ」というお声もたくさんいただきます。愛犬・愛猫の肉球から作るスタンプ『にきゅ印』シリーズ印グラフィー以外にもおすすめの商品はありますか?2つあります。1つめは、2023年11月にリリースしたばかりの『にきゅ印』です。猫や犬の肉球写真を撮ってアプリやWebサービスにアップロード、それをご自身でトレースし、データ入稿する商品となっています。印鑑として使う場合は、ご自身の名前を入れて銀行印として使うことも可能です。ペット預金用ににきゅ印を作られる方も多いですね。印鑑でなくシーリングスタンプで作ると、肉球が本物みたいにぷっくりするので、とてもかわいいです。 にきゅ印のシーリングスタンプ現状、にきゅ印は2024年の9月までの予定です。にきゅ印の売上の一部を、動物愛護基金などに寄付する活動もさせていただいています。※にきゅ印は、2024年9月30日をもって販売を終了していますかわいい我が子の思い出を形に『キオクノ』シリーズ2つめのおすすめ商品は、子供の手書き文字で印鑑が作れる『キオクノ子ども銀行印』です。子供が初めて書いた名前を印鑑という形で残せますし、将来お子様が大きくなった際に渡すこともできるので、とても思い出になります。『キオクノ』シリーズは、他にも、我が子の名画にデジタル加工を施しグラフィックTシャツに仕上げる『キオクノTシャツ』など、情緒的な商品が盛りだくさんです。2024年の春に新作を出す予定なので、ぜひ楽しみにしてください。 Sirusi 公式サイトはこちら 印グラフィーの人気TOP3個人印グラフィーの人気TOP3個人、法人ともにおすすめの印グラフィーシリーズですが、シリーズの中で特に人気なものはありますか?個人印鑑で特に人気が高いのが、ライン印グラフィー、バルーン印グラフィー、バッジ印グラフィーの3つです。 印影はどれも「野口」この3つは、印グラフィーの中でも比較的可読性が高く、個性が強すぎない(「印鑑」の枠から出すぎない)という意味で人気が高いと感じています。実は、2024年の春から夏にかけて、個人印グラフィーの新作を予定していて、1番人気を取りに行く気で制作しているので、ぜひ楽しみにしてください。法人印グラフィーの人気TOP3法人の印グラフィーシリーズの中で特に人気なものは何でしょうか?法人では、バルーン印グラフィーが1番人気です。次いで、ライン印グラフィー、サイファー印グラフィー、サンライズ印グラフィーの順で人気があります。ライン印グラフィーは少しエッジが強いので、例えば法人実印をバルーンで、銀行印や認印をラインで作るといったカスタマイズも可能です。お客様とデザインのすり合わせをし、お客様好みの法人印鑑に仕上げます。印鑑の種類によって印グラフィーをカスタマイズすることも可能なんですね。法人印グラフィーに会社のモチーフを入れることもあとは、会社のモチーフを印鑑に入れることも可能です。例えば、ハワイに関係する事業をされている企業様から「パイナップル」を印鑑の中に入れて欲しいとオーダーいただいたことがあります。その他にも、「ハイビスカス」や「亀」など、会社のモチーフを印グラフィーの中に表現することも可能です。 ベンチャー印グラフィーに会社のモチーフである「パイナップル」を追加したものそんなことまで可能なんですね。「全く新しいものを新規造形してください」と言われると、さすがに対応が難しい場合もありますが、手書きラフなどイメージがある程度でき上がっているものに関しては、対応可能なことが多いです。個人印鑑でもモチーフなどを入れることはできるのでしょうか?個人実印の場合は登録できなくなってしまうのでできませんが、銀行印や認印であれば可能です。Sirusiではデータ入稿を受け付けているので、クリエイターの方はデータ入稿で作られることも多いです。そうなんですね。ここまで幅広いニーズに柔軟に対応されているのには理由があるのでしょうか?Sirusiの企業理念とも重なりますが、「印鑑を使うものから表現するものに変えていきたい」という想いで運営しているので、私らしいと思える印鑑を持っていただきたいんです。印グラフィーが「私らしさ」に当てはまればいいですが、当てはまらない方は、私らしさを表現するお手伝いをさせていただければと思っています。Sirusiが大切にしていること|柔軟性のあるモノ作りと「コト」の提供Sirusiの強みは何でしょうか?やはり「柔軟性のあるモノ作り」は強みとしてあげられます。お客様が作りたい印鑑を、できるだけその通りに作り上げるので、この点は強みです。あとは、弊社の場合、お客様とのやり取りにお時間を頂戴することが多いので、お時間をいただいた分、満足いただける印鑑を作ってお返ししたい、そんな想いで運営しています。すてきな考え方ですね。他にも大切にされていることはありますか?モノの提供だけではなく「コト」の提供を1番大事にしています。ネット通販でモノを買うとき、一般的には、買う瞬間に気持ちが1番高ぶっていて、手元に商品が届く頃には30%くらいテンションが下がってしまうと思うんです。そこを、弊社ではもう一段上げたいんです。商品が届いたときにもう一段お客様の気持ちを上げるために、梱包の仕方にもこだわっていて、お客様に正面向いて整った状態で届くように梱包しています。実際、お客様に梱包の段階で感動していただくことがあります。そして、お客様自身がデザインに携わったデザイン印鑑を捺したときに、その出来栄えにまた感動していただける。さらに、この印鑑を人前で捺したときに、他の人から褒められるんです。この瞬間、テンションが120%を超えるんです。弊社が大切にしているのは、モノの提供だけでなく、こういった「コト」の提供、つまり記憶に残る購買体験をしていただけるところにあります。Sirusiの評判・口コミそういった記憶に残る素敵な購買体験を提供できているからか、Sirusi公式ホームページ上での評判、口コミは★4か5ばかりですよね。そうなんです、怪しいでしょ?(笑) でも、あれ本当にこちらは何も操作できないので、そのままお客様からの評価なんです。★1と★3を過去に1回ずついただきましたが、その他は全て★4か5なんです。それはすごいですね。高評価の理由はどこにあるのでしょうか?弊社はデザインをお客様と作り上げることが多いので、どうしてもやり取りが多くなってしまうんです。やり取りをする中で、信頼関係を作れているのも高評価の理由としてあるかもしれません。あとは、デザインを一緒に作り上げる性質上、印鑑を捺したときに感動していただけることが多いので、その感動も高評価に繋がっているんだと思います。口コミはどういった内容が多いでしょうか?対応の良さを褒めていただくことが多いです。例えば、 「悩みに対して親身になって対応してくれた」 「2つのデザインでどちらにしようか迷っているときに、両方のデザインサンプルを提供してくれた」 などです。「コト」の提供を大事にしていることもあり、メール1つ1つに対して真摯に対応させていただいているので、そういった点を評価していただけているんだと思います。実際に口コミを見ても、最初の1、2行で商品の良さを、その後の3〜5行で対応の良さを褒めていただけることが多いです。ありがたいことに、弊社の口コミは長文なものが多いんです。 出典:Sirusi公式HP確かに、Sirusiの口コミはどの口コミも長文ですよね。カスタマーサポートに携わったスタッフや、検品チェックをしているスタッフ、1人1人がしっかりとした仕事をして繋いだものが、お客様のもとに届き満足していただけた。これが1番うれしいです。印鑑を通販で購入する際の注意点印鑑を通販で購入する際の注意点はありますか?お客様が何を重視しているかで選ぶお店が変わってくるので、どんな印鑑が欲しいかを明確にすることが重要です。「印鑑が早く欲しいのか」もしくは「なるべく安い印鑑がいいのか」で選ぶお店は全く変わってきます。私としては、印鑑に思い入れを持っていただきたいので、その1つの軸に「デザイン」を加えていただけるとうれしいです。欲しい印鑑が明確になったら、2、3サイトを見ていただき、好みに合うサイトで印鑑を作られるといいでしょう。サイトを見る際は、楽天市場などのモールだけでなく、独自サイトを持った印鑑通販ショップを見るのがおすすめです。独自サイトには、そのサイトならではの情報が載っているので、そのサイトが大切にしていることもわかります。レビューも載っていることが多いので、レビューの内容も参考にして決められると、後悔しづらいでしょう。印鑑登録できないケースは本当にある|実印の登録保証について他に注意点はありますか?リスクをできるだけ減らすという意味で、保証の有無も確認するのがポイントです。実印の登録保証が付いていると、なお安心ですね。実は、実印の印鑑登録は100%通るわけではないんです。役所の窓口の担当者が、登録にふさわしいか否かを判断するので、担当者がふさわしくないと判断したら登録できません。担当者が、書体の見本となる辞書を見ながら印鑑登録にふさわしいかを判断することがありますが、実印書体としてよく用いられる吉相体は、その辞書には載っていません。辞書に載っているのは吉相体の元となる篆書体で、吉相体は篆書体を崩した書体。その崩し方が、印鑑登録にふさわしくないと担当者に判断されれば、印鑑登録できないことになります。 出典:https://www.sirusi.jp/series/personal-jitsu/窓口担当者個人の判断によってしまう面もあるんですね。ですので、ごく稀に「何でこれが印鑑登録できなかったの?」ということが起こります。原因追求のために役所に電話して確認するのですが、納得できるものもあれば納得できないものも。こういったことが起こる可能性があるので、実印の登録保証などの保証の有無を確認するのがおすすめです。三文判を印鑑登録することの危険性と実印を悪用されないためのポイントちなみに、印鑑は急に必要になることも多いので、100円で売っている印鑑(三文判)を実印として登録する方も少なからずいらっしゃると思います。この危険性についてはどう思われますか?そもそものお話からすると、三文判は登録不可としている役所もあるので、三文判では登録できない可能性があります。三文判で印鑑登録できた場合の危険性でいうと、オリジナルの印影よりは、印影が出回ってしまった場合のリスクが大きくなることです。リスクが0になることはないので、オリジナルの印影を作成して、できるだけリスクを抑えるのが大切です。他に気をつける点はありますか?2つあります。1つめは、印鑑証明の管理に気をつけること。実印と印鑑証明は、基本的には2つ揃って効力をなすので、印鑑証明の管理に注意しましょう。とはいえ、実印だけでも効力があるとみなされることがあるので、先述の通りオリジナルの印影を作成するのがおすすめです。2つめの注意点は、印影を人に見せないこと。印影が出回るリスクを減らすことが大切です。補足ですが、最近ではトレースの技術が高すぎるため、トレースできない印影はほぼありません。実際、トレースされた印影が出回っているのも事実です。トレースが難しいのは、国家技能検定を持っているトップクラスの手彫り士が書ける、髪の毛より細い線くらいではないでしょうか。基本的にはトレースされてしまうので、そこはあまり気にしすぎなくていいと思います。強いていえば、オリジナルの印影を作成して「トレースするの面倒くさいな」と思わせるくらいです。「機械彫り」の誤解|Sirusiが機械彫りを採用している理由オリジナルの印影を作成したい場合、機械彫りか否かもネット通販サイトを選ぶ際の1つの判断材料になるのでしょうか?実は、そうでもありません。機械彫りでもオリジナルの印影を作成することは可能で、Sirusiも機械彫りを採用しています。Sirusiのデザイン印鑑は、設計したデザイン通りに緻密に彫る必要があるので、機械彫りでないと仕上げられないんです。仕上げに人間の手が入ると、デザインのエッジが崩れてしまいます。1本1本お客様のデザインごとに彫刻機を設定して、ダイヤモンドコーティングをした切れ味のいい彫刻機で仕上げています。 Sirusiの彫刻機では、機械彫りだからオリジナルの印影を作れないというわけではないんですね。「機械彫り」という言葉は、誤解されていることが多いです。印鑑の製造工程は、大きく「字入れ」「荒彫り」「仕上げ」の3つに分けられます。 出典:https://www.sirusi.jp/journal/inkan/post-14014/多くの方が思い描く「機械彫り」は、表のFにあたる機械彫りです。低価格で量産化を目的にした三文判は、こちらに該当します。一方、Sirusiの印鑑は表のLにあたる機械彫りです。機械彫りと一言で言っても、その中身は多種多様で「機械彫りだからオリジナルの印影は作れない」とは言えないんです。また、印鑑の製造工程には、字入れ・荒彫り・仕上げの前後に「準備」と「調整」が入ります。この準備と調整をやっているかどうかは、機械彫りとはまた別の話。つまり、 準備や調整をしていない「機械彫り」 準備や調整をしている「機械彫り」 に分かれます。低価格で量産が目的の機械彫りは、準備や調整をしていません。一方、Sirusiの機械彫りは、準備や調整を入念に行っています。ですが、定義的には同じ「機械彫り」に分類されてしまうんです。もっというと、「機械彫り」や「手仕上げ」というのは、印章業協会が出した自主基準なので、自主基準に則ってない手仕上げでも手仕上げと言えてしまうんです。自主基準上の手仕上げでなくても、「手仕上げ」と表現することは可能ではあるので、本当はどうなのかを外から判断することは難しいです。技術的な内容も含まれますし、どのサイトを選べばいいか余計にわからなくなってしまいますね。ですので最初の話に戻りますが、どんな印鑑が欲しいかを明確にすることが重要です。それによって、選ぶお店は変わってきます。読者の方へ一言最後に、読者の方へ一言お願いします。Sirusiでは、モダンやスタイリッシュといった格好いい印鑑を作ることもできますし、かわいらしいポップな印鑑を作ることもできます。本当に個性豊かな印鑑を作れるので、個人法人問わず、一度サイトを見にきていただけたらうれしいです。どうぞよろしくお願いいたします。 あなただけの「印し」を Sirusi 公式サイトはこちら -

【ハンコマン】大手印鑑通販サイトハンコマンの魅力に迫る!人気の商品・素材など紹介

印鑑業界大手のネット通販サイト「ハンコマン」。当編集部は、ハンコマンの魅力をお伝えするべくインタビューを実施。新型コロナウイルスの影響により印鑑の需要が少しずつ減少している中、人気ネット印鑑通販サイトとして知られるハンコマンの魅力に迫ります。 個人・法人印鑑に人気の商品・素材は? ハンコマンの評判・口コミ ネット通販サイトでの印鑑購入の注意点 インタビューでは、ハンコマンの特徴のみならず、印鑑購入の際に知っておきたいポイントも解説しています。当ページの内容を参考に、納得のいく印鑑を作成してくださいね。ハンコマンはどんなネット印鑑通販サイト?編集部ーまずは御社の紹介をお願いいたします。ハンコマンー真通株式会社と申します。主に通販サイト「ハンコマン」を運営し、印鑑や便利スタンプ等を販売しております。ハンコマンの強みはどういった点でしょうか。ハンコマンー当サービスは、伝統ある印鑑屋さんのノウハウを10年以上に渡り引継ぐ一方、時代に合ったサービスや商品を提供できるよう商品開発も含めて日々取り組んでいます。蓄積したノウハウを最大限に活かしながら、ネット通販の利便性を追求したUIの改善からウェブサービスが苦手なお客様に対しての細かいオペレーションに至るまで全力で取り組んでいます。ハンコマンの人気の商品・素材は?個人・法人印鑑それぞれ紹介個人と法人、それぞれ人気の商品・素材はどちらでしょうか。ハンコマンー個人様と法人様で人気がある商品・素材ですが、「黒水牛」という素材となります。見た目が黒一色という事と、昔から強度や物持ちの良さが有名な事もあり、人気の商品となります。黒水牛ばかりが人気というわけではなく、最近だと個人・法人ともに琥珀の人気も上がってきており、在庫が間に合わない事もあるほどご注文が重なったりもします。ハンコマンの一押し商品は何になりますか。ハンコマンーそれぞれの印材に特徴やおすすめのポイントがあり、一概にどれがおすすめというのは申し上げづらいですが、下記を参考になさってください。 「とにかく値段」重視の方におすすめな素材 アカネ 薩摩本柘 ※リーズナブルな価格帯となっており、薩摩本柘に関しては柘の中でも高級柘を使用しておりまして捺印のしやすさや持った時の馴染みやすさで一押し商品となります。 「値段」「耐久性」重視の方におすすめな素材 彩樺 楓 黒水牛 ※お値段は若干アカネや薩摩本柘より上がってしまいますが、素材自体の強度があり末永くご使用できる素材となっております。滅多に使わない実印だからこそ使用時に「欠け・変形」が起きにくい素材として一押しです。 「耐久性」「高級感」重視の方におすすめな素材 チタン 琥珀 屋久杉 ※価格は上がりますが、物は一級品となります。実印や銀行印等は生活の中で重要な役割がございます。実印は自分を証明する印鑑=自分自身と言われてきたほど人生においても重要な印鑑です。チタンについては、欠けない・サビないという特徴をあてはめ強い人生にする!という意味を込めて購入される方もおられます。一生ものの強い印鑑として一押し素材となります。ハンコマンの評判・口コミはどういうものが多い?実際に印鑑を購入された方の口コミ・評判はどういった内容が多いでしょうか。ハンコマンー弊社の口コミや評判で1番多いのは、やはり注文から発送までの速度です。印鑑を彫って発送するという物理的な事はありますが、お急ぎの内容に関しましては毎日全力でご対応させて頂いておりますので、ご購入者様からの評価をいただいていると感じております。ネット通販サイトでの印鑑購入の注意点についてネット通販サイトでの印鑑購入において、気をつけた方が良い点はありますでしょうか。ハンコマンー基本的にどのサイト様も同じですが、個人情報の取り扱いについては利用者様より運営側が何より重要なものとしておりますので気にせずご利用いただけます。また、価格が安いというだけでモールショップサイトで安易に購入する事はあまりおすすめできない場合があります。価格が低すぎると粗悪品だったり、後々トラブルになりかねないのでご購入時はレビューや運営会社などをご覧いただき判断してください。電子契約への重要が高まる中、この状況をどう捉えているかコロナウイルスの影響もあり電子契約への需要が高まっているかと思いますが、この状況をどのように捉えておりますでしょうか。ハンコマンーいくら歴史ある日本の伝統文化で有ろうと世界情勢や時代の流れに逆らっていては本末転倒です。法の下、印鑑が必要でなくなる日も将来必ず訪れるでしょう。大切なのは皆が安心して個人の生活や法人の資本を守っていく事にあります。その手段の1つであった印鑑という存在も時代と共に変わっていくのは必然であると考えます。ご指摘のように、コロナ禍において電子契約の需要が増え印鑑の需要は減少しております。当社としても早々に電子印鑑のサービスを始め、現在において継続的にご好評をいただいております。さらには今まであまり注目されなかった当社オリジナルのサービス「オンラインプレビュー」は独自開発したもので、印影を自動作成し事前に出来上がりを確認するツールなのですが、コロナ禍においてアクセスが急上昇し需要の高さを実感しております。来店しなくてもデザインの確認が出来ますし、ネットで注文した後のやり取りも無くて済みます。結果、効率よく印鑑の受注から作成、発送がスムーズに構築できていることは大きいと思います。今は個人印鑑と角印のみですが法人実印やデータ入稿が可能がゴム印のオンラインプレビューを開発中でございます。 「個人印影」自動作成はこちら「角印印影」自動作成はこちら今後のハンコ文化について今後のハンコ文化はどのようになっていくとお考えでしょうか。またハンコ文化への想いがあればお伺いできますと幸いです。ハンコマンー先ほどのコロナ需要の返答に重複しますが、実用としてのハンコは減少を辿りいずれ無くなる流れとなるでしょう。こればかりはルールに従うしかありません。そもそもがコロナ禍で働き方が変わり、1人1人がそれぞれの生活を求め選択することがスタンダードとなり価値観や生き方など多様化する社会においては、当然サービスや商品も変化していかなければ生き残っていけないと考えます。今後販売予定の印鑑について今後はどのような印鑑を販売していきたいとお考えでしょうか。ハンコマンー今までのサイト構成やプロモーション方法、プロダクト全て見直す必要があります。「日本文化」としてハンコを世界にどうPRするかという課題に取り組んでいます。プロモーションにおいてはSEOにおける対策はもちろん、モール、SNSを積極活用しています。また、2022年10月に合わせて、ヤフーショッピングとLINEショッピングの強化を図りました。SNSショッピングでは主に当社サービス「印影プレビュー」を活かしたサービスを目指しております。ハンコマンYahoo!ショッピング:Yahoo!ショッピングはこちらハンコマンinstagram:@hankoman_instaハンコマンから読者のみなさまへ一言最後に、読者の方へ一言お願いいたします。ハンコマンー最後までご覧いただき心より感謝申し上げます。「印鑑=時代遅れ」という発想から、これからを生きる私たちがどう向き合うべきかを考えインタビューを受けさせていただきました。時代はデジタルがメインとなることは間違いありません。6Gやメタバースの未来が私たちを待っています。ただ実際問題、実績のあるSE(システムエンジニア)の不足により経験を十分に積んでいないSE人材がキャパ以上の仕事をさせられ、リスクヘッジに対応しきれていないという現状も良く伺います。ウイルスにより情報漏洩のあった企業(特に中堅企業)の話を聞くことがずいぶんと増えました。ならば原点回帰で印鑑が安全、、とも言い難いこの時代においてすべては自己責任というのも愛の無いようにも感じられます。私たちは印鑑を販売していますが固定概念にとらわれることなく、どのようなサービスが求められているのか、またどんなアイデアなら喜んでもらえるのか日々葛藤しています。印鑑が将来どのような形で残るかそれとも消失してしまうかは分かりませんが、少なくともより良いサービス体験やプロダクトをご提供できるよう、日々尽力して参りたいという思いで過ごしております。どうもありがとうございました。 即日発送が可能! ハンコマン 公式サイトはこちら -

【シン・エナジー】シン・エナジーだからできる“選べる自由”:エネルギーで未来をつくる

電気料金の高騰が続く中、新電力への切り替えを検討している方は多いではないだろうか。しかし、「新電力は本当に電気料金が安くなるのか?」という疑問や、料金体系やプラン選びに不安を感じている人もいるだろう。そこで、今回は再生可能エネルギーの開発も手掛けながら電力販売を行う「シン・エナジー」に注目。プランの魅力から電気料金の仕組み、電気を効率よく使うためのコツなどについて話を伺った。取材日:2024年10月4日 当記事は成果報酬型の広告モデルを採用しています。電力の地産地消を推進するサステイナブルな電力会社 シン・エナジー提供まずは、会社概要をお伺いできますか?当社は、1996年に、町の電気工事会社として事業活動をスタートしました。当時は主に省エネ関係の工事を手がけ、お客様に政府の補助金を活用した省エネ対策の提案などを行なってきたんです。その後、2012年から再生可能エネルギーの発電事業に着手し、2015年から電力販売事業を本格的に拡大。2018年に現在の「シン・エナジー」へと社名を変え、電力の創出から販売を総合的に手掛けています。 シン・エナジー提供現在、太陽光をはじめ、バイオマス、バイオガス、小水力、地熱、風力などさまざまな再生可能エネルギーの開発に取り組んでいます。また、電力販売では、個人の家庭や飲食店舗、大規模工場まで、合わせて10万件以上のご利用をいただいています。当社は社員140人規模ながら、多様な再生可能エネルギーを全国開発し、あらゆる施設への電力販売まで手掛けている企業として、業界内でも評価されています。 シン・エナジー提供初期費用や解約金は0円!生活スタイルに合わせて選べるプランが魅力 シン・エナジー提供 一般家庭向けの電気プランの特徴を教えてください。当社の電力プランの大きな特徴は、お客様がご自身の生活スタイルに合わせて、柔軟にプランが選べる点です。多くの電力会社では、そもそもプランが一つしかないとか、プランはいくつかあるものの、後から変更するために手間取ることや、結局最適なプランを選べているのかわからない事態も見受けられるのが現状です。そのため当社では、3つのプランを用意しています。結婚、子育て、老後など、人生のイベントや段階ごとで変わる生活スタイルの変化で、電気の使い方も変わりますよね。そういった生活スタイルの変化にも寄り添うプランをご用意しており、お客様は、毎月プランの見直しができる機能をご利用いただけます。例えば、共働きの家庭で昼間はあまり電気を使わず夜だけ使用する場合、お子さまが生まれて日中に電気を使うようになった場合、お子さまが成長して家を出られて電気を多く使わなくなった場合など、電気の使用時間や使用時期、使用量に合わせたプランを提供しています。一度当社のプランに加入いただければ、そのときの状況に合わせてお得なプランに切り替えることができ、電力会社自体を見直す手間がないところがメリットです。料金体系に関するこだわりやポイントは?やはり電気料金の安さです。お客様にシン・エナジーを選んでよかったと感じていただけるような価格設定を設定しています。また、気軽にお試しいただけるよう初期費用や解約金は0円にしているのが特徴です。 【Pro Tips】 電力会社の中には、一年縛りなどの契約期間の縛りや、解約金が設定されている電力会社もあります。 このような契約期間の縛りがなく、初期費用や解約金がかからないのは非常に親切な料金設定だと言えるでしょう。 引用:シン・エナジー公式サイト正直なところ、料金に関しては悩むこともありました。キャンペーンを利用してすぐの解約が多いこと、料金が安い分広告に使える予算が限られていることも課題です。しかし、そのような状態であっても常にお客様重視の姿勢を大切にしてきました。 【Pro Tips】 電気料金が安いと電力会社の利益率も低くなるため、広告料は自ずと減ります。 広告費が少ないということは、メディア露出が少なくなりやすく、加入者数も増加しづらい傾向があります。 そのような中で、シン・エナジーの契約件数は、10万件を超えています。この契約件数は、決して少なくない数字です。このような結果は、お客様を重視している企業努力の賜物だと言えるでしょう。 お客様が活用できる機能やメニューには、どのようなものがありますか?ライフスタイルに合わせたプランを提案するために、「ぴったりプラン診断」というサービスを提供しているんです。使用実績に応じて最も安い最適なプランを通知しています。また、マイページでは月別、日別、時間帯別の電気の使用状況を確認することができ、夜に多くの電気を使っているとか、昼と夜にバランスよく使っているなどの使用状況がわかる仕様となっているんです。 シン・エナジー提供さらに、マイページ内で省エネや節電に関するコラム、省エネ機器導入支援制度の紹介などを行っており、電気料金を安くするための具体的な提案や省エネの知識をご提供しています。このようにお客様への省エネ等に関するサービスが評価され、経済産業省が実施している「省エネコミュニケーションランキング」において、最大評価である5つ星をいただきました。 【Pro Tips】 全国で700社以上ある電力会社の中で星5つを獲得しているのはわずか30社しかありません。星5つという最大評価を獲得しているのは、非凡な成果だと言えるでしょう。 シン・エナジー提供ありがとうございます。御社が電力プランを展開する中で意識されていることを教えてください。環境の変化にあわせて、常にサービスを見直し続けなければ、電気を最適に利用することができないことです。電力販売事業を開始した当初に、電気を夜に使うお客様向けの「【夜】生活フィットプラン」をリリースしました。当時、全国的に夜間は電気の使用量が少なく、電気が余りがちだったために、夜間の電気料金を安く提供したものでした。しかし、この数年で太陽光発電の普及により昼間の電力供給が増え、逆に昼間の電気があまりがちになってきています。当社も再生可能エネルギーの開発事業者として、昼間に発電した電気を無駄にしたくないという思いから、2020年に「【昼】生活フィットプラン」という昼間の電気代が安いプランをリリースしました。 シン・エナジー提供 エリアと個人か法人か選ぶと上記が表示されます電気を使用する時間帯にとって電気料金が異なるという仕組みは、一見して難しいかもしれませんが、ぜひ認知を広めていきたいと思っています。それによってお客様はお得に電気を使えるようになりますし、限りある大切なエネルギーを効率的に使えるようになります。お客様からの反響や印象に残っているエピソードがあれば教えてください。「生活フィットプラン」を利用されている方からは、例えば、食事の準備や洗濯、掃除など、電力を多く使う家事を、お昼の安い時間帯に行うことで節約できているという声をよく聞きます。電力市場の仕組みを理解して、もっとお得に 引用:シン・エナジー公式サイト電力業界の現状や課題には、どのようなものがありますか?私たちも元々は大手電力会社のプランから、単純に単価だけを安くしたプランを提供していました。しかし、2022年のロシア・ウクライナ情勢の影響などにより燃料価格や電気代が高騰したことを受け、多くの新電力会社が燃料費調整額の請求方法や燃料費を調整する料金体系を大幅に見直し、当社もその流れに沿って、電力市場価格を参照する現在の料金体系に変更しました。 【Pro Tips】 燃料費調整額とは、燃料価格の変動を電気代に反映させた料金で、燃料の需要が高い、もしくは供給が低い場合に高くなります。 ロシア・ウクライナ情勢当初には需給バランスの乱れによって燃料費調整額が高騰し、電気代が高くなりました。 ただ、この燃料費調整額について少し複雑で、理解も難しい部分であると認識しています。料金体系を変更した際にお客様にアナウンスしたときも、ほとんど反応はありませんでした。拠点がいくつもあるような法人さまで、高圧や特別高圧の電力契約を担当している方であれば非常に深い知識を持っておられるのですが、まだまだ一般のお客様には電力市場の存在が浸透した程度なのが現状です。地域電力も苦境に立ち、新規受付を一時的にストップしたり、市場連動メニューを提供せざるを得ない時期があったので、それを経験した法人の電力契約ご担当者は、電力市場や料金メカニズムに対してすごく詳しいんです。お客様にとっては、なかなかわかりにくい領域ですよね。御社がいくら地球や地域の環境に貢献していても、価格が上がったときのネガティブな印象だけが残ってしまうこともあるかもしれないですね。そうなんです。実際に最近、電力市場の影響で料金が高くなった月があったのですが、そのときはお客様から「料金が高くなった」というお問い合わせをいただきました。しかしそうでない月、料金が安くなったときは反応がないんです。なぜ安くなったのかを深く考えることは、あまりないのかもしれません。お客様が電力市場を知るために行っているサービスや取り組みはありますか?法人のお客様向けには、市場価格の変動やその要因をつかむためのレポートを3ヶ月に1回配信し、担当者からの説明も適宜行っています。そのため弊社からは、需要と供給のバランスや燃料価格の動向、今後の価格の見通しをお知らせする―― またお客様が、電力に関する知識をつけ、ご自身で判断できるようになるためのサポート体制の確立にも力を入れていきます。しかし、一般家庭のお客様に対しては、担当者がお客様ごとにご説明できる体制をとれておらず、このような情報提供・ご説明が難しいというのが現状です。なるほど、電気料金の仕組みを理解することは大事ですね。実は、昨年「生活フィットプラン」の料金体系を改定し、夕方の電気料金を高く設定しました。夕方の電力料金を高くした理由は、お客様に「この時間帯はできるだけ電力の使用を控えてほしい」というメッセージを伝えるためでもあります。全国的に、夕方は太陽光発電の供給が減少します。その代わりに主に火力発電等を稼働させて供給量が調整されています。この供給量の調整は、発電所を稼働させたり、停止させたりする際に生まれるコストにより、電気料金がどうしても高くなってしまいます。また、火力発電はCO2の排出量が多いため、この時間帯は環境への負荷が増えることも理由の一つです。電力を使用するタイミングを昼間や夜間にシフトしたり、給湯器や蓄電池をお持ちであればぜひご活用いただければと思います。電力に対するリテラシーを高め、家計にも環境にも配慮した行動を! 引用:シン・エナジー公式サイト今後、挑戦したいことはありますか?お客様が、電力に対するリテラシーや知識を高めるための情報発信をしていきたいと考えています。価格だけに焦点を当てるのではなく、なぜこの時間帯に電力を使ってほしいのか、なぜこの時間帯は控えてほしいのか―― という理由を理解していただき、ご自身の電力の使い方をより深く考え、行動していただくことが必要だと感じています。それが結果的に、地球にやさしい行動にもつながります。そのためにも、お客様が生活を見直すきっかけとなるようなメッセージを伝えていきたいと思っています。地球環境の問題も深刻化する中で、一人ひとりがリテラシーを高めることが求められますね。電気会社の見直しを考えている方にメッセージをお願いします。解約金や契約期間に縛りがなく、月ごとにプランを変更できる点は、迷っている方にとって安心材料になるはずです。「ぴったりプラン診断」でご自身に合ったプランを検討することもできるので、最初の1年間は手探りになってしまうかもしれませんが、2年目以降は楽しみながらプランを見直していただければと思います。当社のサービスは、お客様が安心して切り替えていただけるような内容だと自負しておりますし、3社分に匹敵するくらいの料金プランを取り揃えています。もし迷っているのであれば、悩むよりもひとまず試しに切り替えてみてはいかがでしょうか。 シン・エナジー 公式サイトはこちら シン・エナジーの解説記事を読む -

【まごころケア食】誰もが安心して歳を重ねられる社会へ:まごころケア食で創る未来

「誰もが安心して歳を重ねられる社会の実現」――。人生100年時代といわれる現代、この理念を掲げ、食を通じて人々の健康な暮らしを支える企業がある。株式会社シルバーライフは、高齢化社会における食の課題に挑戦を続けている。健康的な食生活の維持が困難になりつつある現代社会。管理栄養士による徹底した栄養設計、素材へのこだわり、そして長年研究され抜いた調理技術を駆使することで、「まごころケア食」は、手軽さと栄養バランスを両立した画期的な食のソリューションを実現してきた。今回は、急速な高齢化という社会課題に挑戦し続ける「まごころケア食」の誕生秘話から、その独自の品質へのこだわり、そして未来への展望までを紐解いていく。取材日:2024年10月30日築き上げた技術で食卓に安心を。「まごころ」と「ケア」に込めた想いまずは、企業概要や提供サービスについて教えて下さい。田村:2007年に創業した株式会社シルバーライフは、高齢者向け配食サービスのフランチャイズ本部の運営を主軸とし、フランチャイズ加盟店などへの調理済み食材の販売を行っています。この事業を通じて培った製造技術やノウハウを生かし、冷凍弁当のEC販売や施設向け食材の販売にも事業を拡大しています。現在、当社は東京証券取引所スタンダード市場に上場しており、2024年7月末時点で売上規模は約135億円に達し、順調な成長を続けています。冷凍弁当のEC販売では主に「まごころケア食」を展開しており、自社サイトを中心に大手ECモールにも積極的に出店し、多様なお客様のニーズに応える形で事業を拡大しています。まごころケア食の開発に至ったきっかけや、誕生までの経緯をお聞かせください。島倉:まごころケア食は、弊社が長年の配食サービス事業で培ってきた強みを最大限に生かして生み出されたサービスです。配食サービス事業から生まれた数百種類におよぶ惣菜のレシピを活かし、お客様に飽きのこないメニューバラエティを提供することができると考えました。また、配食サービスの事業で培った大量調理の技術により、安全で美味しい食事を、リーズナブルな価格でお客様に提供することも可能になりました。「まごころケア食」という名前にはどのような意味や思いが込められているのでしょうか?田村:「まごころ」という言葉は、配食サービス「まごころ弁当」で培ってきた商品開発のノウハウや、お客様への真摯な姿勢を受け継いだものです。我々の原点である「心のこもったサービス」との想いをそのまま名前に込めました。さらに、「ケア」という言葉には、ただ食事を提供するだけではなく、お客様一人ひとりの健康的な暮らしを支えたいという願いが込められています。日々の食生活を丁寧にサポートし、心も体も満たしていくようなサービスでありたいと考えています。「薄味でもおいしく」の追求は妥協しない!品質と美味しさを守る知恵メニュー開発のプロセスの中でどのような点に注力されていますか?島倉:メニュー開発にあたっては、管理栄養士が、「薄味でもおいしく」「食事として満足できる内容」の実現に注力しています。多くの日本人が1日当たり10.1gを超える食塩を摂取している中*1、「まごころケア食」のメニューでは食塩相当量が1食あたり2.0g以下に抑えられているのです。減塩では薄味に感じられてしまう可能性を配慮し、旨味や酸味を上手く取り入れることで「薄味でもおいしく」感じられるよう、レシピ開発には工夫を凝らしています。また、メニューでは4種類の惣菜が組み合わされていますが、「こってりした主菜にはあっさりした副菜を組み合わせる」など、食べやすさにも配慮した献立作りを行っています。メニュー開発では、まず、何を目的としたレシピなのかを企画し、その後、商品開発室で少量の試作をおこない、品質の確認をおこないます。次に、大鍋やスチームコンベクションオーブンなどを使ったラインテストを実施し、大量調理を想定した調理工程の確認を行います。その後、栄養計算をおこない、バランスの取れた献立の作成に取り組み、本製造に至るという流れです。それぞれの段階で必要に応じて社内での承認を得ながら、各段階で徹底的な検証を重ね、お客様に満足していただける商品を生み出すべく、丁寧なプロセスを経ています。 日本生活習慣病予防協会『食塩摂取量の平均値は10.1g、男性10.9g、女性9.3g 令和1年(2019)「国民健康・栄養調査」より』サービス開始から、最も苦労されている課題についてお聞かせください。島倉:まごころケア食を運営する上で、私たちが最も苦労している点は原料の安定供給です。原料の調達は、自然災害や天候不順による不作、また国際的な情勢の影響で価格が高騰するなど、私たちの力ではどうにもならない外部要因に大きく左右されます。例えば、大雨による野菜不作や漁獲量の減少などが起こると、原材料価格の高騰などを理由に使用していた食材を完全に変更せざるを得なくなります。そうすると、これまで提供していた惣菜のバリエーションが減ってしまうという課題に直面します。そのため、急いで代替できる原料を探したり、新たな惣菜の開発に取り組まなければなりません。特に、毎月数トンものボリュームで使用する主要な原料が手に入らなくなると、大変な混乱を来たします。加えて近年の食材高騰の影響もあり、「クオリティを落とさず価格も上げずに」対応することが大きな課題となっています。この課題に立ち向かうために、常に食材の状況をリサーチすることが欠かせません。「今年はこの食材の品質が良い」「今後はこの食材が使えそう」といった情報をもとに、献立の見直しを定期的におこなっています。大量調理において、これまで使ったことがない食材を使うことには臆病になりがちですが、積極的に「この食材は使えるだろうか?」と検討し、チャレンジしていく精神が大切です。「毎日」という価値を食卓へ。健康と簡単の両立で、明日の食を応援高齢化社会の中で、どんな未来を描いていますか?また、まごころケア食が果たすべき役割とは何でしょうか?島倉:多くの人々が「調理の手間をなくしたい」一方で、「でも健康的な食事がしたい」というニーズを抱えているのが現状です。まごころケア食は、このニーズに応えるべく事業を展開しています。簡単に調理できる冷凍弁当を提供しつつ、その中に十分な栄養を確保し、健康志向のニーズに応えることができる点が私たちの強みです。企業理念にも掲げているとおり、私たちは誰もが安心して歳を重ねていける社会の実現を目指しています。調理時間をかけずに済む食事の提供を通じて、皆様の健康維持に貢献していきたいです。田村:私たちは、冷凍弁当が一過性のブームにとどまらず、健康的な食生活を支える定番商品として、社会の中で広く受け入れられる存在になると考えています。自炊や食事準備の負担が増加する中、便利で栄養バランスの取れた冷凍弁当の需要は、今後ますます高まると予想されます。忙しい現代社会において、どの年代の方々にも、手軽に健康的な食事を提供できる選択肢として「まごころケア食」が広く選ばれるよう、私たちは商品開発や広告宣伝に力を入れていきます。利用者の声をどのようにサービスに反映していますか?田村:お客様から頂いたご要望は、常に商品開発の貴重な参考とさせていただいています。食の好みは人それぞれで異なりますので、すべてを一度に反映することは難しいですが、より美味しい商品をお届けするために、使用する食材や調味料の選定・調整を丁寧に行い、改良を重ねています。また、定期的なリニューアルや新メニューの開発にも積極的に取り組んでいます。まごころケア食は「ごちそう」を目指すのではなく、栄養バランスが良く、毎日食べても飽きない優しい味わいを実現することを目標としています。これにより、特別な日だけではなく、日常の食生活に自然と溶け込む存在でありたいと考えています。外食や自炊と組み合わせながら、まごころケア食を気軽に取り入れていただけるよう、今後もお客様の声を丁寧に汲み取りながら、商品改善を進めてまいります。世代を超えて広がる、健康という選択ー安心して歳を重ねられる未来へ今後、サービスをどのように拡大・進化させていく予定ですか?田村:まごころケア食は、業界でも最安値級の価格設定を実現しており、幅広い年代のお客様に気軽にお試しいただける商品です。現在、多くのお客様にご支持いただいており、特に健康を気遣いながらも手軽さを求める方々に選ばれています。どの世代の方にもご満足いただけるよう、バランスのとれた商品内容にこだわっています。今後も、さまざまなライフスタイルやニーズに寄り添う形で、より多くの方々にご利用いただけるような取り組みを進めていきたいと考えています。その上で、競合他社の参入が活発化しており知名度の向上が重要な課題となっています。これに対応するため、さまざまな企画を通じて「まごころケア食」のブランド力を高め、より多くのお客様に選ばれる存在を目指していきます。まごころケア食、最終的にどのような社会や未来を実現したいと考えていますか?田村:弊社の経営理念は、「食の観点から誰もが安心して歳を重ねていける社会の実現」です。この理念のもと、私たちは冷凍弁当を通じて、食事に関するさまざまな社会課題の解決に貢献したいと考えています。たとえば、ライフステージや生活環境の変化に伴う食生活の悩みを解消するための手助けを目指しています。まごころケア食は、栄養バランスに優れ、毎日でも取り入れやすい商品を提供することで、健康的な生活をサポートする存在でありたいと考えています。特に、忙しい方や食事の準備が負担に感じられる方にとって、気軽で便利な選択肢として広く活用いただけるよう努めています。これからも、お客様一人ひとりのニーズに寄り添いながら、日々の食生活をより豊かにし、誰もが安心して年を重ねていける、そんな社会の実現に向けて挑戦を続けていきます。 まごころケア食 公式サイトはこちら まごころケア食の解説記事を読む -

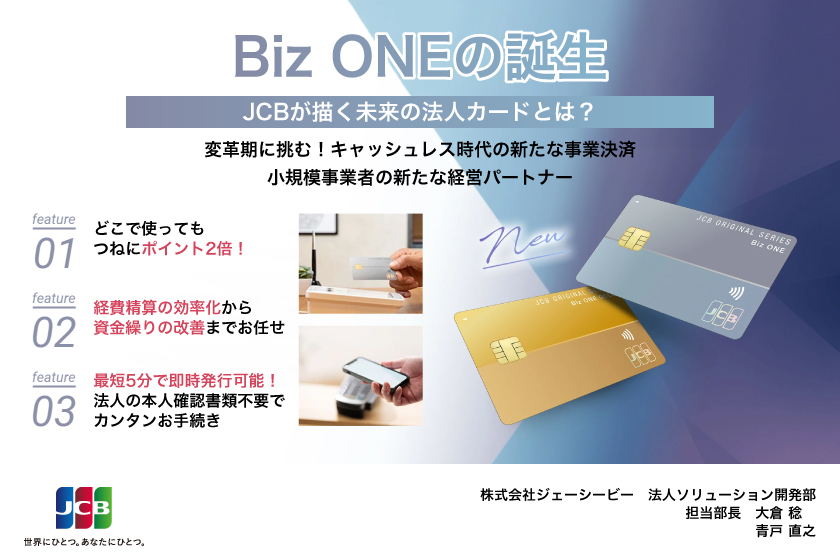

【JCB Biz ONE 】その一歩を支えるー新時代の伴走者Biz ONE始動

個人事業主やフリーランスという働き方が広がりを見せる中、JCBが満を持してローンチした法人カード「JCB Biz ONE」。業界トップポイント還元率と、クラウド会計連携による業務効率化を実現し、注目を集めています。その開発の裏には、変化する事業環境への深い洞察と、新たなビジネスの一歩を支える「伴走者」としての願いが込められていました。「その一歩に幸あれ」というメッセージに込められた想いと、JCBが描く法人カードの未来像に迫ります。取材日:2024年11月6日変革期に挑む!キャッシュレス時代の新たな事業決済今回は「JCB Biz ONE」について取材させていただきます。まずはじめに現在、フリーランスや個人事業主が増加する社会的背景がありますが、このようなニーズに対して、御社はどのような対応をされていますか?大倉:まず前提として*『フリーランス実態調査結果』によると日本では約209万人がフリーランスとして就業しています。副業の浸透やリスキーリング支援などの社会的な風潮もあり、今後フリーランス・個人事業主の人口は増えていくことが予想されます。しかし、小規模事業者が増加する一方で、約束手形の廃止や金利上昇など、事業環境におけるキャッシュフローに関する変化や課題も多く存在しています。 引用:総務省統計局(2022年把握構造基本調査)なるほど、その上で法人カードに求められる要素はどのような点なのでしょうか?大倉:法人カード市場全体を見渡すと、これまで決済手段の一つとして存在はしていたものの、活用は十分とは言えない状況でした。しかし、私たちは、この状況は大きく変わっていくのではないかと考えています。なぜなら近年では、関連法令の拡充により業務効率化の必要性が高まっていることや、労働人口の減少に伴う省力化の要請が強まっていることから、従来の振込による仕入れ決済などもキャッシュレス化へと移行している傾向にあるからです。企業にとって決済方法を変更することは、生産方法の変更に匹敵する大きな課題ですから、単なる決済手段の提供という従来の発想から脱却する必要があると考えています。その中で重要なキーワードとなるのが「キャッシュフロー」です。従来の振込による決済では、取引時点でキャッシュを用意する必要があり、手数料も発生します。一方、クレジットカードのスキームでは、支払いを40日から50日後に設定できるため、企業の仕入れサイクルと売上金の入金サイクルをより効果的に調整することが可能です。このような特性を活用することで、企業の資金調達面での改善にも貢献できると考えています。「JCB Biz ONE」の開発の背景と注力したポイントについて教えてください。青戸:「JCB Biz ONE」の開発は、JCBが既に展開していた個人事業主・フリーランス向けのJCBカード「Biz」の経験を基に始まりました。開発にあたり最も重視したポイントは、“顧客が本当に求めるカードの要件を満たす”という点です。そのため、まずは顧客ニーズを把握する目的で、詳細な市場調査を実施しました。その結果、キャッシュフローの他にも、3つの主要なニーズとして、信頼できるブランド力・年会費の手頃さ・事業用の大型決済に見合うポイント還元率の3つを期待していることがわかりました。さらに、事業拡大期にある経営者特有のニーズにも着目したのです。事業規模の拡大に伴い、リスクマネジメントを強化したいというニーズが特に高いことがわかりました。そこでJCB Biz ONE ゴールドでは「サイバーリスク保険」を付帯しています。また、フリーランスや個人事業主は、会社員時代と違い、健康診断などを自分で手配する必要があり、健康管理が一層重要になります。そのため、多忙な経営者の健康をサポートする目的で、人間ドックの優待サービスもご用意しました。JCB Biz ONEは、フリーランスや個人事業主が抱える潜在的なニーズにも応える形で、ゴールドカード以上の上位券種のサービス内容を設計しています。ありがとうございます。「JCB Biz ONE」という名前には、どんな想いが込められているのでしょうか?青戸:「JCB Biz ONE」という名称の「ONE」には、ビジネスの第一歩を踏み出す人々を支援したいという願いが込められています。また、カードの券面デザインとも連動し、洗練された印象を通じて、事業の成長とともにビジネスパーソンとしても成長していく姿を表現しているのです。このように、カード名称とデザインを通じて、ビジネスの前進と洗練を象徴的に表現することで、カードを使用する事業者の方々の成長をサポートしたいという想いを形にしました。成長への願いを込めて。ビジネスの第一歩を表現する「JCB Biz ONE」高いポイント還元率を実現できた背景は何でしょうか?青戸:JCB Biz ONEは、当社のオリジナルシリーズの一つとして位置づけられています。オリジナルシリーズは、ビックカメラやAmazonなどの優待店での利用で、すでに高いポイント還元率を実現しているカードです。今回、お客様のニーズにより一層応えるため、通常の1000円で1ポイントという還元率を思い切って2倍にして2ポイントに引き上げました。同時に、既存のオリジナルシリーズで実現していた優待店での高い還元率も維持することで、二重の特典を実現しています。大倉:このような高い還元率の実現は、企業として厳しい決断でしたが、JCB全体で展開しているOki Dokiポイントプログラムのアセットを効果的に活用することで可能となったのです。企業努力が凄いですね!ポイント還元率以外に、おトクな面はありますか?「JCB Biz ONE」は、個人事業主の方々が最初に手にする法人カードとして位置づけています。そのため、一般カードは年会費永年無料です。また 「JCB Biz ONE ゴールド」というゴールドカードは、初年度年会費無料、かつ年間100万円以上のご利用で翌年度も年会費無料になります。つまり月々8万円強のお支払いをする方であれば、ゴールドカードを発行いただくことで空港ラウンジなどのワンランク上のサービスも利用可能です。このカードを通じて、これから成長していく事業者の皆様と長期的な関係を築いていきたいという思いから、初期の導入障壁を低く設定したのです。Biz ONEは、個人事業主向け市場において後発での参入だったので、競合他社がすでに専用カードを展開している中で、市場でのインパクトを重視した商品設計を行いました。その結果、カードの申し込み件数は当初の想定を上回り、お客様から高い支持をいただいています。さらに、カードのデザインについても「かっこいい」といった好意的な評価をいただくなど、市場投入は成功でした。「キャッシュフロー」の改善において、「JCB Biz ONE」をどのように役立てられますか?青戸:先述のように、そもそものクレジットカードの機能として、お支払いタイミングを40日から50日で設定できます。さらに、「請求書カード払い(JCB × Digital Garage)」という付帯サービスをご活用いただく事で、資金調達の手間をかけずに、請求書の支払い期限を先延ばしにすることができます。ほかに機能面では、どのようなメリットがありますか?大倉:Biz ONEは、クレジットカードの機能にとどまらず、個人事業主やフリーランスの方々のビジネスを総合的にサポートすることを目指しています。付帯サービスについても、本当に必要で使っていただけるものに厳選していますが、特に注力しているのが、クラウド会計との連携による業務効率化です。これは、JCBがこれまで法人カード事業で培ってきた、会計ソフトや経費精算ソフトとの自動連携サービスをBiz ONEにも搭載しています。決済データが会計システムと自動連携することで、売上データの管理や会計処理が大幅に簡略化されます。また、私たちが事業者へのヒアリングを通じて把握した現状として、個人事業主の多くは税理士に会計業務を依頼せず、自身で処理を行っているという実態があるのです。さらに、サーバー利用料などのクラウドサービス利用において、従来の振込決済では支払いのタイミングによってビジネスが停滞するリスクも存在していました。JCB Biz ONEでは全ての支払いをカード決済に集約することで、これらの課題を解決したいと考えています。そして個人事業主の方々が、日常的な決済をスムーズに処理できる環境を提供することで、ビジネスの効率化に貢献したいと考えています。法人格を持たない事業者はそもそも法人カードを作ることができないという根本的なハードルもありました。この課題を解決するため、Biz ONEは、個人名義でも発行できるような設計にしています。お客様からの反響はいかがですか?大倉: SNS上では既に好意的な反応が見られています。特に、ポイント還元率の高さが注目を集めており、現在実施中のキャンペーンと相まって、「ポイントがざくざく貯まるカード」として個人事業主やフリーランスの方々から歓迎の声が上がっています。ただし、サービス開始から間もないため、まだカードを利用されていない方も多く、実際のユーザー評価については、今後時間をかけて追跡調査していく予定です。今後、より具体的な顧客の声を収集し、サービスの改善に活かしていきたいと考えています。「その一歩に幸あれ」共に歩む!JCBの事業者支援への想い今後、「JCB Biz ONE」をさらに発展させるために、どのような追加機能やサービスを検討していますか?大倉:具体的な検討課題の一つとして、キャッシュフローの支援や業務効率化のサポートが挙げられます。なぜなら今後の発展に向けて、私たちが重視しているのは、変化する時代やビジネス環境に適応したサービスの開発だと思います。私たち自身もまだ学びの途上にあり、個人事業主の方々が実際に何に困っているのか、どのような支援が必要なのかを常に考えながらサービスの改良を進めていく必要があります。特に重要なのは、固定概念にとらわれず、実際に使用されている個人事業主の方々の声に真摯に耳を傾け、それに基づいてサービスを改善していくことです。事業者の方々が気づいていない課題に対しても、私たちからソリューションを提案していきたいと考えています。「JCB Biz ONE」を通じて、JCBが描く法人カードの未来像はどのようなものでしょうか?青戸:JCBが描くJCB Biz ONEの未来像は、個人事業主が事業を始める際に、当然の選択肢として認識される「必須の一枚」というポジショニングを確立することです。さらに、事業の成長段階に応じて伴走できるパートナーとしての存在価値を高めていきたいです。実際に個人事業主の知人に法人カードの利用について尋ねると、「そもそも何?」「法人じゃないけど使えるの?」といった反応が多く、カード会社側の情報発信がまだ不十分だと感じています。事業を始める際、確定申告は避けて通れない作業ですが、法人カードを活用することで、この作業が格段に楽になります。現状では、個人事業主の方々への法人カードの浸透度はまだ十分とは言えませんが、「事業を始めるなら、このカードが当たり前」という認識を広めていきたいと考えています。今後法人カード市場はどのように変化していくと考えられますか?大倉:これまでJCBの法人カード事業は、主に大企業向けの経費決済を中心に拡大してきましたが、社会全体のキャッシュレス化を推進するために、今後は中小企業や個人事業主の領域にも今まで以上に注力していきます。また、法人カードの利用シーンについては、従来型の出張費などの経費精算に加え、今後はBtoB取引、特に仕入れ領域での活用が拡大すると予測しています。その背景には、ビジネスのグローバル化や非対面取引の増加があります。今後は、従来の振込と請求書発行という仕組みから、より効率的なキャッシュレス決済への移行が進むと考えられるでしょう。このような市場認識のもと、JCBは特に仕入れ領域でのキャッシュレス化が進むと考えています。「その一歩に幸あれ」独立をサポートする「JCB Biz ONE」の挑戦最後に、読者の皆様にメッセージをお願いします!大倉:新たなステップを踏み出す事業者の皆様に対して、私たちJCBは共に歩む伴走者でありたいと考えています。事業者の方々は様々な課題を抱えていらっしゃると思いますが、そのような声に真摯に耳を傾け、適切なサポートを提供することで、お客様とJCB双方が成長できる関係を築いていきたいです。青戸:私たちの会社では、「その一歩に幸あれ」というメッセージを掲げています。新しい一歩を踏み出す時には、誰しもが自信と不安の間で揺れ動くものです。そんな時、JCBがいつでもそばにいる存在として認識していただき、新たな挑戦への相棒として選んでいただけることを願っています。私たちは、お客様からのご意見やご要望を大切にしながら、サービスの改善を重ね、皆様の事業の発展に貢献できるよう努めてまいります。 JCB Biz ONE 公式サイトはこちら