2024年は、各電力会社において制度見直しによる電気料金の値上げが相次ぎました。

電気代に含まれる2025年度の再エネ賦課金は3.98円/kWhと過去最高でした。

政府による、電気代・ガス代の補助金事業が断続的に実施されていますが、電力使用量が増える傾向にある中、電気代が高いと感じるご家庭は増えているのではないでしょうか。

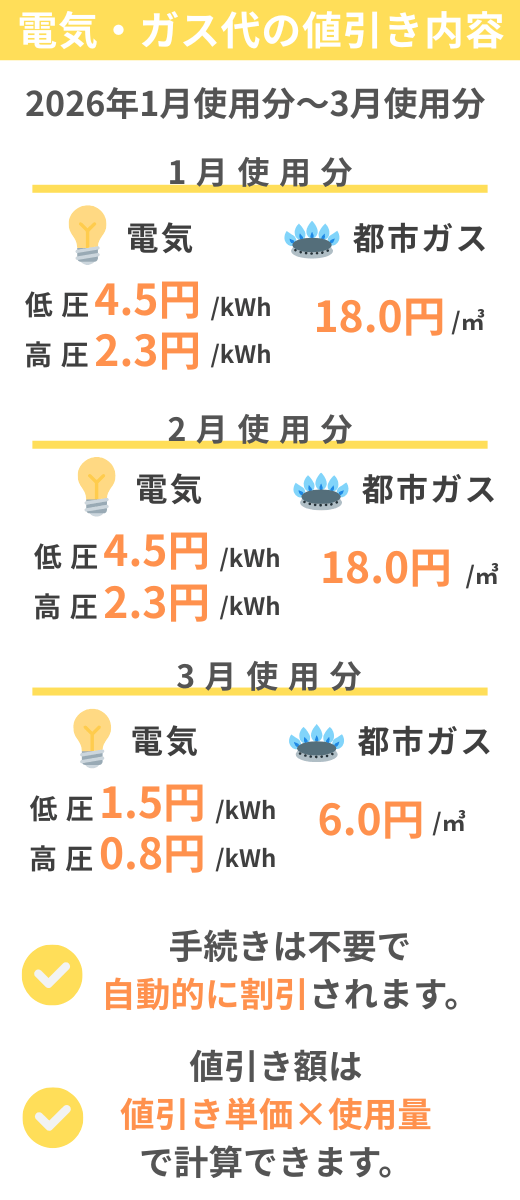

2026年2月使用分(3月請求分)は

電気代が値引き中

電気料金の値引き額の試算は下記の通り。実際の値引き額は値引き単価×使用量で計算可能です。

| 値引き額 | 1月使用分 | 2月使用分 | 3月使用分 | 3ヶ月分の合計 |

|---|---|---|---|---|

| 一人暮らし (167kWh) | 751.50円 | 751.50円 | 250.50円 | 1,753.50円 |

| 二人暮らし (292kWh) | 1,314.00円 | 1,314.00円 | 438.00円 | 3,066.00円 |

| 三人暮らし (375kWh) | 1,687.50円 | 1,687.50円 | 562.50円 | 3,937.50円 |

| 4人暮らし (458kWh) | 2,061.00円 | 2,061.00円 | 687.00円 | 4,809.00円 |

- 統計局家計調査を基に使用量を仮定しています。

電気は低圧・高圧の契約が値引き対象、ガスは都市ガスの契約が値引き対象です。プロパンガス(LPガス)は対象外となります。

補助金対象の電力・ガス会社と契約していれば、手続きは不要です。補助金の対象になるかどうか確かめたい方は、契約されている電力・ガス会社のお知らせなどをご確認ください。

政府による、電気代の値引きについては、少し物足りない値引きだと感じる方も多い様子です。

なお、当サイトでは【補助金の対象】となるおすすめの電力会社を紹介していますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

著者

目次

電気代が急に高くなるのはなぜ?

電気を使う量がそんなにわかっていないのに、電気代が急に高くなることがあります。

過去には、電気代が数万円単位で高くなってしまったケースもありました。どうして急に電気代が高くなってしまうのでしょうか。

電気代高騰の理由

電気代が大きく高騰した2021年と2022年において、同じ電力会社・同じ電気使用量の場合の電気代を比較してみましょう。

| 2021年8月 | 2022年8月 | 差額 | |

|---|---|---|---|

| 電気料金 | 6,960円 | 9,118円 | 2,158円 |

電気の使用量が変わらないにもかかわらず、2022年の方が2021年よりも電気代が2000円以上も高いです。

「電気を使う量が増えていないのに、電気代が高いのはおかしいのでは?」と感じてしまいますよね。

2022年冬の電気代高騰、何が起こったのか?

SNSでも話題になった2022年12月~2023年1月の電気代高騰。

中部電力エリア在住の編集部メンバーの当時の請求額を見てみましょう。

| 2022年11月分 | 2022年12月分 | 2023年1月分 | 2023年2月分 | 2024年1月分 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 請求額 (税込) | 24,097円 | 32,932円 | 60,790円 | 38,443円 | 25,856円 |

| 使用量 | 730kWh | 853kWh | 1,569kWh | 1,196kWh | 1,198kWh |

| 燃料費調整単価 (税込) | 5.36円/kWh | 11.04円/kWh | 12.30円/kWh | 5.51円/kWh | -1.01円/kWh |

- ※中部電力ミライズ オール電化向けプラン エコキュート有 5人暮らし

2022年12月と2023年1月の電気代について、「こんなに高いなんて、おかしい」と感じたと話す編集部メンバー。

2023年1月請求分の利用期間は12月9日~1月11日で、子供たちの冬休み期間でエアコンをよく使っていたそうですが、「高いときでも3万円くらいだった電気代がまさかこれほどまでに高くなるとは……」と話していました。

2023年2月分で電気使用量が少し抑えられましたが、ほとんど同じ使用量だった2024年1月分と比較すると、1万円以上も電気代が高いです。

同じ使用量なのに電気代が高い理由は、燃料費調整単価が高騰したことが原因。

「どうして今月は急に電気代が高い?」と思ったときは、燃料費調整単価を調べると値上がりしている場合が多いです。

電気代が急に高い理由にはこの燃料費調整単価(燃料費調整額)が大きく関わっています。

- 燃料費調整額については後ほど詳しく解説します。

2024年の電気料金の電気代はどうだった?

全国の大手電力会社は2024年4月1日より、託送料金の変更に伴う電気料金の見直しを行いました。

各電力会社の料金改定に関するプレスリリースは下記をご覧ください。

2024年中は、電気料金激変緩和措置として3月・4月・5月使用分、夏の酷暑支援として8月・9月・10月使用分が値引きとなりました。

このことから、2024年中の電気代は「安かった」と感じている方が多いです。

一方、2024年12月分(1月検針分)については、国による補助金(値引き)が無く、電気代の高さに驚いてしまった人がたくさん見受けられました。

2025年1月使用分より、電気・ガス料金負担軽減支援事業として再び、電気代・ガス代の値引きが実施されています。

2025年4月の再エネ賦課金は2025年3月中旬以降に決定される見込みです。

なぜ高くなる?電気料金の構成を解説

電気代が高くなっている原因は、電気料金に含まれている各料金が値上げしているから。電気代が高い原因を理解するために、電気料金がどのように決まるのかを見ていきましょう。

電気料金は、基本的に次の4要素で構成されています。

- 基本料金または最低料金

- 電気量料金

- 燃料費調整額

- 再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)

各地域の大手電力会社では下記の計算式で電気料金を算出しています。

電気料金=基本料金または最低料金+電力量料金(電力量料金単価×使用量+燃料費調整額)+再エネ賦課金

実際に請求される内訳には電気料金と各種割引、口座振替や検針票の発行手数料、そして消費税が含まれます。

ここで注意したいのが、新電力では会社独自の計算式で電気料金を決めている場合があること。基本料金が無い場合や、変動する電力量単価から電力量料金を算出する場合、会社独自の料金が加算される場合などがあります。

料金プランによって計算式が異なるため、どんな方法で電気代が算出されているのか確認することが大切です。

まずは基礎知識として大手電力会社の料金体系を見ていきましょう。

大手電力会社の料金体系

大手電力会社の料金プランには規制料金と自由料金があります。

| 規制料金 | 自由料金 | |

|---|---|---|

| 料金プラン | 従量電灯など | オール電化向け等 その他のプラン |

| 燃料費調整額 | 上限あり | 上限なし |

| 料金改定 | 国の認可・届出が必要 | 国の認可・届出が不要 |

規制料金は電力自由化以前から提供されている料金プランのことで、いわゆる従量電灯に該当します。新電力へ乗り換える場合、電気代が安いかどうかはこの規制料金のプランと比較することがほとんどです。

続いて各地域の大手電力会社の規制料金プランを見てみましょう。

| 東京電力 | ||

|---|---|---|

| 基本料金 | 10A | 311.75円 |

| 15A | 467.63円 | |

| 20A | 623.50円 | |

| 30A | 935.25円 | |

| 40A | 1,247.00円 | |

| 50A | 1,558.75円 | |

| 60A | 1,870.50円 | |

| 電力量 料金 | 最初の120kWhまで | 29.80円/kWh |

| 120kWh超300kWhまで | 36.40円/kWh | |

| 300kWh超過分 | 40.49円/kWh | |

| 北海道電力 | ||

|---|---|---|

| 基本料金 | 10A | 402.60円 |

| 15A | 603.90円 | |

| 20A | 805.20円 | |

| 30A | 1,207.80円 | |

| 40A | 1,610.40円 | |

| 50A | 2,013.00円 | |

| 60A | 2,415.00円 | |

| 電力量 料金 | 最初の120kWhまで | 35.35円/kWh |

| 120kWh超280kWhまで | 41.64円/kWh | |

| 280kWh超過分 | 45.36円/kWh | |

| 東北電力 | ||

|---|---|---|

| 基本料金 | 10A | 369.60円 |

| 15A | 554.40円 | |

| 20A | 739.20円 | |

| 30A | 1,108.80円 | |

| 40A | 1,478.40円 | |

| 50A | 1,848.00円 | |

| 60A | 2,217.60円 | |

| 電力量 料金 | 最初の120kWhまで | 29.62円/kWh |

| 120kWh超300kWhまで | 36.37円/kWh | |

| 300kWh超過分 | 40.32円/kWh | |

| 中部電力 | ||

|---|---|---|

| 基本料金 | 10A | 321.14円 |

| 15A | 481.71円 | |

| 20A | 642.28円 | |

| 30A | 963.42円 | |

| 40A | 1,284.56円 | |

| 50A | 1,605.70円 | |

| 60A | 1,926.84円 | |

| 電力量 料金 | 最初の120kWhまで | 21.20円/kWh |

| 120kWh超300kWhまで | 25.67円/kWh | |

| 300kWh超過分 | 28.62円/kWh | |

| 北陸電力 | ||

|---|---|---|

| 基本料金 | 10A | 302.50円 |

| 15A | 453.75円 | |

| 20A | 605.00円 | |

| 30A | 907.50円 | |

| 40A | 1,210.00円 | |

| 50A | 1,512.50円 | |

| 60A | 1,815.00円 | |

| 電力量 料金 | 最初の120kWhまで | 30.86円/kWh |

| 120kWh超300kWhまで | 34.75円/kWh | |

| 300kWh超過分 | 36.46円/kWh | |

| 関西電力 | ||

|---|---|---|

| 最低料金 | 522.58円 | |

| 電力量 料金 | 15kWh超120kWhまで | 20.21円/kWh |

| 120kWh超300kWhまで | 25.61円/kWh | |

| 300kWh超過分 | 28.59円/kWh | |

| 中国電力 | ||

|---|---|---|

| 最低料金 | 759.68円 | |

| 電力量 料金 | 15kWh超120kWhまで | 32.75円/kWh |

| 120kWh超300kWhまで | 39.43円/kWh | |

| 300kWh超過分 | 41.55円/kWh | |

| 四国電力 | ||

|---|---|---|

| 最低料金 | 666.89円 | |

| 電力量 料金 | 11kWh超120kWhまで | 30.65円/kWh |

| 120kWh超300kWhまで | 37.27円/kWh | |

| 300kWh超過分 | 40.78円/kWh | |

| 九州電力 | ||

|---|---|---|

| 基本料金 | 10A | 316.24円 |

| 15A | 474.36円 | |

| 20A | 632.48円 | |

| 30A | 948.72円 | |

| 40A | 1,264.96円 | |

| 50A | 1,581.20円 | |

| 60A | 1,897.44円 | |

| 電力量 料金 | 最初の120kWhまで | 18.37円/kWh |

| 120kWh超300kWhまで | 23.97円/kWh | |

| 300kWh超過分 | 26.97円/kWh | |

| 沖縄電力 | ||

|---|---|---|

| 最低料金 | 643.05円 | |

| 電力量 料金 | 10kWh超120kWhまで | 40.20円/kWh |

| 120kWh超300kWhまで | 45.74円/kWh | |

| 300kWh超過分 | 47.72円/kWh | |

お住まいの地域の電力会社によって、契約アンペア制(基本料金)と最低料金制があります。最低料金制を導入しているのは関西・中国・四国・沖縄電力の4社です。

また、アンペアとは一度に利用できる電気容量のことで、契約アンペア数の目安は以下の通りです。

| 世帯人数 | 契約アンペア数 |

|---|---|

| 一人暮らし | 20A |

| 二人暮らし | 30A |

| 三~四人世帯 | 40A |

| 四〜五人世帯 | 50~60A |

| 五人以上の世帯 (電化製品が多い・大型住宅など) | 60A |

契約アンペア数が大きくなるにつれて基本料金は高くなるため、生活スタイルに合わせて契約することで電気代節約になります。

しかし、電気代が高いからと契約アンペア数を小さくしてしまうと、同時に使える電気容量が足りずブレーカーが落ちてしまう原因になるため注意が必要です。

電力量料金と使用量の目安

電気量料金(従量料金)は、電気の使用量であるkWh(キロワットアワー)に応じて課金される電気料金のこと。

大手電力会社では電力量料金の単価が3段階で設定されており、それぞれの段階に応じた電力量単価と使用量から電気料金を算出しています。

下記は毎月の使用量の目安となります。

| 世帯人数 | 使用量/月 |

|---|---|

| 一人暮らし | 150~180kWh |

| 二人暮らし | 250~320kWh |

| 三~四人世帯 | 350~380kWh |

| 四〜五人世帯 | 400~500kWh |

| 五人以上の世帯 (電化製品が多い・大型住宅など) | 500kWh~ |

上記はあくまで目安となるため、生活スタイルによって変わります。集合住宅と戸建てでは戸建てのほうが使用量が多い傾向にあります。

電気の使用量が多い月は自ずと電気代が高くなり、特に日本では、エアコンをよく使用する夏と冬に電気代が高くなる傾向にあります。また古い建物は断熱性能が劣る理由から、エアコンの電力消費が高くなりその分電気代も高いです。

オール電化住宅については、ガスを使わない分電気を多く使うので、電気使用量は多くなり電気代が高いです。時間帯によって電気量料金が変わるプランは、エコキュートなど給湯器の設定に注意しましょう。

燃料費調整額

燃料費調整額は、発電に必要な燃料の調達額に応じて変動する電気料金のことです。

3ヶ月間の貿易統計価格における原油・液化天然ガス(LNG)・石炭などの燃料調達コストによって算出され、2ヶ月後の電気料金に反映されます。

燃料費調整額は高い場合もあれば、マイナスになり安い場合もあります。

| 燃料費調整単価が0.00円より高い | 電力使用量分の燃料費調整額が電気代に上乗せされる |

|---|---|

| 燃料費調整単価が0.00円より安い | 電力使用量分の燃料費調整額が電気代から割引される |

2022年冬の電気代が高い理由は、この燃料費調整額が高騰したことが原因。

大手電力会社の規制料金は燃料費調整額に上限が設けられており、高騰しても上限でストップします。上限が設けられていることで燃料費高騰の影響は最小限に抑えられました。

一方、大手電力会社の自由料金や新電力の料金プランは燃料費調整額の上限がないため、電気代の高騰の直接的な原因になり、おかしいと感じるほどの高い電気代となったわけです。

国による電気代の値引きは、国が補助金を出し電気代の一部を肩代わりするようなイメージです。

なお、燃料費調整額の調べ方は毎月の月末ごろまでに、翌月または翌々月の燃料費調整額が発表されます。電力会社各社のお知らせのページをご確認ください。

再生可能エネルギー発電促進賦課金

再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)は、全ての電気利用者に支払いを義務付けられている電気料金です。再生可能エネルギーの普及により、日本のエネルギー自給率の向上を目指しています。

再生可能エネルギーとは

太陽光発電・風力発電・水力発電・地熱発電・バイオマス発電など自然由来のエネルギーのこと。これらの5種の発電方法は再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)の対象です。

再エネ賦課金の単価は、毎年経済産業大臣によって決められており、どの電力会社と契約するかにかかわらず、価格は一律のものです。再エネ賦課金の単価と月間の負担額の目安をご覧ください。

| 年度 | 1kWhあたりの単価 (前年度比) | 標準家庭の月間負担額 (360kWh) |

|---|---|---|

| 2025年度 | 3.98円(約14%増) | 1,432円 |

| 2024年度 | 3.49円(約150%増) | 1,256円 |

| 2023年度 | 1.40円(約60%減) | 504円 |

| 2022年度 | 3.45円(約3%増) | 1,242円 |

| 2021年度 | 3.36円(約13%増) | 1,210円 |

| 2020年度 | 2.98円(約1%増) | 1,073円 |

| 2019年度 | 2.95円(約2%増) | 1,062円 |

| 2018年度 | 2.90円(約10%増) | 1,044円 |

| 2017年度 | 2.64円(約17%増) | 950円 |

| 2016年度 | 2.25円(約42%増) | 810円 |

| 2015年度 | 1.58円(約110%増) | 569円 |

| 2014年度 | 0.75円(約115%増) | 270円 |

| 2013年度 | 0.35円(約60%増) | 126円 |

| 2012年度 | 0.22円 | 79円 |

2012年の発足以来、毎年再エネ賦課金の単価が上がっており、それに伴い家庭の負担額も増えていることがお分かりいただけるかと思います。

再エネ賦課金は2023年に一度安くなったものの、2024年度では150%増と過去で最も高い水準となりました。

再エネ賦課金についても単価と使用量から電気料金として計算するため、使用量が多いとその分高くなります。2025年度の再エネ賦課金は過去最高値を更新しました。

電力会社独自の追加料金

ここまで、大手電力会社の基本的な料金体系と燃料費調整額そして、再生可能エネルギー発電促進賦課金について解説してきました。

基本的には4つの要素から構成される電気料金ですが、電力会社によっては独自の料金システムで電気料金を計算する場合があります。

電源調達調整費

電源調達調整費は主に新電力会社で導入されている料金。電力の市場価格と連動し、安いときもあれば高いときもあります。燃料費調整額と同じように、電力使用量をかけて電気料金を算出します。

電源調達調整費を導入している電力会社は、HTBエナジーやシン・エナジー、楽天エナジーなどがあります。

市場連動型プラン

市場連動型プランとは、30分ごとに変動する電力単価から電気料金を算出するプラン。基本料金が0円の場合、実際に使った電力だけで料金が算出されます。

市場連動型プランを提供している電力会社として有名なのは、Looopでんきです。

ここまで解説したように、電気料金は大きく3パターンに分けて算出されます。

電気料金の計算パターン

- 大手電力会社の規制料金(燃料費調整額の上限あり)

- 大手電力会社の自由料金(燃料費調整額の上限なし)

- 新電力会社の自由料金(燃料費調整額の上限なし)

最後に注意点として、規制料金で電気を使えるのは北海道電力・東北電力・東京電力・中部電力・北陸電力・関西電力・四国電力・中国電力・九州電力・沖縄電力のみであるということ。

東京ガスや大阪ガスでも電気プランが提供されていますが、自由料金となるため燃料費調整額の上限はありません。

大手電力会社の規制料金からその他の会社の料金プランに乗り換える場合は、毎月の燃料費調整額と電気料金の計算式をしっかり確認しましょう。

次の見出しでは、気が付けばじわじわと値上がりし続ける電気代について、その原因を詳しく解説します。引き続きご覧ください。

値上がりの理由を解説!2025年最新のエネルギー事情

【電気代が高い原因①】エネルギー自給率の低下

電気代が高い原因の1つ目はエネルギー自給率の低下です。

2010年度は20%あった日本のエネルギー自給率。東日本大震災以降、日本のエネルギー供給状況は大きく変わり、2021年度は約13.4%まで下落しています。

震災とそれに続く福島第一原子力発電所の事故は、国内外で原子力発電に対する信頼を揺るがせ、日本のエネルギーミックスに大きな影響を及ぼしました。

震災前、日本の電力供給は約30%が原子力発電に依存していましたが、事故後2014年には0%に。その結果、化石燃料、特に液化天然ガス(LNG)や石炭へと移行した結果、輸入に依存するエネルギー供給へと大きくシフトしました。これにより、エネルギー自給率はさらに低下します。

2023年度には国内原発再稼働率は28.9%まで回復し、また2024年は女川・島根原発の再稼働を予定しています。ところが原発再稼働後も電気代は値上がり続けているのが現状です。

【電気代が高い原因②】化石燃料の価格高騰

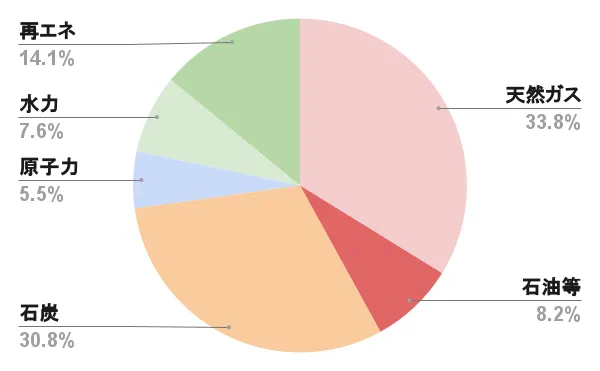

電気代が高い原因の2つ目は日本の電源構成にあります。

2022年度の日本の電源構成は下記の通り。

参考:資源エネルギー庁資料

化石燃料とは石炭・石油(原油)・天然ガスのことで、日本の電源構成は7割以上を化石燃料に依存しています。

2021年に天然液化ガス(LNG)の価格は2020年と比較して10倍に。世界的な電力の需給ひっ迫により価格が高騰しました。その後2022年に始まったロシアによるウクライナ侵攻の影響で化石燃料はさらに高騰します。

2023年以降は化石燃料価格は落ち着きを見せ、エネルギー市場価格の推移は2021年8月ごろの水準までに下がってきています。

ただしロシアによるウクライナ侵略が継続していること、そして中東情勢の悪化等の理由から、今後も化石燃料価格高騰のリスクは高いとされています。

【電気代が高い原因③】進む円安

電気代が高い原因の3つ目は、進む円安により化石燃料を輸入するコストが大幅に増えていることです。

2024年4月には一時156円後半まで円安が進み、34年ぶりの円安水準となりました。今後の日本ではさらなる円安の進行が懸念されており、その結果、輸入物価はより高騰すると予想されています。

日本はエネルギーの大部分を海外からの輸入に頼っています。円安により化石燃料の輸入コストは増加の一途をたどり、電気代についても高い状態が継続しています。

一人暮らしから6人以上まで世帯別に比較|電気代平均月額料金

電気代が高い原因がわかったところで、続いては平均の電気代を確認していきましょう。

まずは、世帯別の電気代平均月額料金から。下記は、2007年から2022年における日本の一人暮らし世帯から6人以上世帯の電気代平均月額料金です。

| 一人暮らし世帯 | 二人世帯 | 三人世帯 | 四人世帯 | 五人世帯 | 六人以上世帯 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2007年 | 4,501円 | 7,826円 | 9,393円 | 9,832円 | 11,221円 | 14,427円 |

| 2008年 | 4,868円 | 8,397円 | 9,802円 | 10,574円 | 12,033円 | 14,379円 |

| 2009年 | 4,769円 | 8,345円 | 9,609円 | 10,281円 | 12,151円 | 14,771円 |

| 2010年 | 5,016円 | 8,535円 | 9,896円 | 10,533円 | 12,291円 | 15,087円 |

| 2011年 | 4,801円 | 8,298円 | 9,734円 | 10,180円 | 11,677円 | 15,463円 |

| 2012年 | 5,141円 | 8,811円 | 10,210円 | 11,130円 | 12,788円 | 15,410円 |

| 2013年 | 5,482円 | 9,275円 | 10,849円 | 11,819円 | 12,508円 | 15,665円 |

| 2014年 | 5,565円 | 9,830円 | 11,406円 | 12,152円 | 13,512円 | 16,663円 |

| 2015年 | 5,599円 | 9,763円 | 11,296円 | 11,843円 | 13,698円 | 16,200円 |

| 2016年 | 5,320円 | 8,933円 | 10,321円 | 10,867円 | 12,108円 | 16,417円 |

| 2017年 | 5,392円 | 9,176円 | 10,485円 | 11,239円 | 12,610円 | 15,127円 |

| 2018年 | 5,852円 | 9,559円 | 11,024円 | 11,719円 | 12,846円 | 16,414円 |

| 2019年 | 5,700円 | 9,654円 | 11,116円 | 11,761円 | 12,945円 | 16,031円 |

| 2020年 | 5,792円 | 9,515円 | 10,932円 | 11,788円 | 12,471円 | 16,003円 |

| 2021年 | 5,483円 | 9,183円 | 10,655円 | 11,376円 | 12,423円 | 14,852円 |

| 2022年 | 6,808円 | 11,307円 | 13,157円 | 13,948円 | 15,474円 | 17,869円 |

データ参照:e-Stat 総務省統計局

ご覧いただくと、一人暮らしよりも世帯人数が上がるごとに電気代平均月額料金が高いのがわかるかと思います。また、電気代平均月額料金自体も2007年と比較すると2022年の方が高くなっており、平均で電気代が140~150%になっているのも特徴です。

地域別に比較|電気代平均月額料金

続いては、地域別に電気代平均月額料金を見ていきましょう。

| 北海道 地方 | 東北 地方 | 関東 地方 | 北陸 地方 | 東海 地方 | 近畿 地方 | 中国 地方 | 四国 地方 | 九州 地方 | 沖縄 地方 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2020年 1~3月期 | 13,119円 | 12,300円 | 10,707円 | 12,455円 | 10,673円 | 10,223円 | 10,262円 | 10,544円 | 9,422円 | 5,499円 |

| 2020年 4~6月期 | 11,323円 | 10,066円 | 8,925円 | 10,060円 | 8,681円 | 8,549円 | 9,253円 | 9,423円 | 7,950円 | 5,872円 |

| 2020年 7~9月期 | 8,368円 | 7,587円 | 7,960円 | 8,801円 | 8,935円 | 8,406円 | 7,885円 | 8,908円 | 8,119円 | 9,833円 |

| 2020年 10~12月期 | 8,101円 | 7,801円 | 7,857円 | 8,818円 | 8,205円 | 8,158円 | 7,465円 | 8,962円 | 7,148円 | 7,204円 |

| 2021 年1~3月期 | 12,010円 | 11,102円 | 9,737円 | 13,399円 | 10,817円 | 10,366円 | 10,940円 | 12,583円 | 10,332円 | 6,417円 |

| 2021年 4~6月期 | 9,575円 | 8,788円 | 7,502円 | 9,872円 | 8,204円 | 7,924円 | 7,693円 | 8,679円 | 7,460円 | 6,114円 |

| 2021年 7~9月期 | 8,113円 | 7,795円 | 7,472円 | 9,257円 | 8,394円 | 7,792円 | 7,816円 | 7,950円 | 8,148円 | 9,004円 |

| 2021年 10~12月期 | 8,155円 | 8,407円 | 7,604円 | 8,993円 | 8,323円 | 8,296円 | 7,796円 | 8,370円 | 7,734円 | 9,727円 |

| 2022年 1~3月期 | 12,905円 | 13,889円 | 11,863円 | 14,620円 | 12,679円 | 12,545円 | 13,149円 | 11,933円 | 10,959円 | 6,990円 |

| 2022年4~6月期 | 10,824円 | 10,729円 | 10,212円 | 11,972円 | 9,502円 | 9,453円 | 10,072円 | 9,749円 | 8,528円 | 7,144円 |

| 2022年 7~9月期 | 8,956円 | 8,714円 | 9,771円 | 10,010円 | 10,109円 | 9,743円 | 10,760円 | 9,998円 | 9,541円 | 10,650円 |

| 2022年10~12月期 | 10,389円 | 10,094円 | 10,186円 | 10,883円 | 10,499円 | 9,943円 | 11,419円 | 10,276円 | 9,255円 | 10,279円 |

| 2023年 1~3月期 | 18,472円 | 16,960円 | 13,933円 | 18,127円 | 15,950円 | 13,815円 | 16,167円 | 13,486円 | 12,566円 | 7,663円 |

| 2023年4~6月期 | 9,861円 | 9,646円 | 9,512円 | 10,968円 | 9,521円 | 8,508円 | 9,823円 | 9,128円 | 7,390円 | 6,897円 |

| 2023年 7~9月期 | 8,303円 | 9,096円 | 8,268円 | 11,485円 | 8,698円 | 8,914円 | 9,823円 | 8,294円 | 9,503円 | 6,897円 |

| 2023年 10~12月期 | 9,907円 | 9,405円 | 8,689円 | 10,006円 | 8,198円 | 8,157円 | 8,277円 | 8,887円 | 6,964円 | 8,125円 |

| 2024年 1~3月期 | 11,611円 | 13,354円 | 11,323円 | 13,829円 | 10,465円 | 9,548円 | 12,012円 | 10,740円 | 9,428円 | 6,430円 |

データ参照:e-Stat 総務省統計局

特徴としては、冬の寒さが厳しくなる地域(北海道、東北、北陸)では、電気代が高いことがわかります。

そのため、北海道、東北、北陸エリアの方は、電気代平均月額料金を比較する際には、地域差を考慮する必要があるでしょう。

特に冬の季節(1~3月時期)には電気代の差が他の地域と比較して120~130%増と顕著になるため、電気代平均月額料金と自宅の電気代を比較する際は注意が必要です。

注目してほしいのが2023年1~3月期。この期間は沖縄エリアを除き、突出して電気代が高いことがわかります。

エアコンなどの暖房器具を多く使う月であることに加え、先の見出しでも解説した通り、液化天然ガス(LNG)高騰の影響を大きく受けたことが理由です。

電気代がおかしいといわれた2023年1~3月期と比較して、2024年1~3月期の電気代は下記のように減少しています。

| 北海道 エリア | 東北 エリア | 関東 エリア | 北陸 エリア | 東海 エリア |

|---|---|---|---|---|

| -37.1% | -21.2% | -18.7% | -23.7% | -34.3% |

| 近畿 エリア | 中国 エリア | 四国 エリア | 九州 エリア | 沖縄 エリア |

| -30.8% | -25.7% | -20.3% | -24.9% | -16.0% |

2024年4~6月期については割引があるため電気代も落ち着いていますが、割引が終わる2024年7~9月期以降については再び電気代が高い状態になる可能性があります。

春夏秋冬の季節別に比較|電気代平均月額料金!冬に高くなるのが特徴

続いては、季節別に単身世帯(一人暮らし)と、2人以上世帯の電気代の変化を比較した表になります。

| 単身 | 二人以上 | |

|---|---|---|

| 2020年 1~3月期 | 6,535円 | 12,845円 |

| 2020年 4~6月期 | 5,916円 | 10,603円 |

| 2020年 7~9月期 | 5,330円 | 9,817円 |

| 2020年 10~12月期 | 5,135円 | 9,418円 |

| 2021年 1~3月期 | 6,641円 | 12,642円 |

| 2021年 4~6月期 | 4,990円 | 9,609円 |

| 2021年 7~9月期 | 5,131円 | 9,419円 |

| 2021年 10~12月期 | 5,200円 | 9,597円 |

| 2022年 1~3月期 | 7,749円 | 14,847円 |

| 2022年 4~6月期 | 6,333円 | 11,911円 |

| 2022年 7~9月期 | 6,418円 | 11,662円 |

| 2022年 10~12月期 | 6,557円 | 12,293円 |

| 2023年 1~3月期 | 9,340円 | 17,723円 |

| 2023年 4~6月期 | 5,486円 | 11,354円 |

| 2023年 7~9月期 | 5,842円 | 9,885円 |

| 2023年 10~12月期 | 5,833円 | 10,099円 |

| 2024年 1~3月期 | 7,150円 | 13,265円 |

データ参照:e-Stat 総務省統計局

特徴として挙げられるのは、エアコンの暖房をつける時期(1~3月)に特に電気代が高いこと。

そのため、電気代平均月額料金と比較する際には、季節要因も考慮した上でこ自身の電気代と比較すると良いでしょう。特に冬の季節は電気代が120~130%増となるため、注意が必要です。

電気代が平均より高い、おかしいと思った時の5つのチェックポイント

「自宅の電気代が平均電気代よりも高い……おかしいな……」そんな時にチェックするべき5つのポイントを紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

【高い時に要チェック①】断熱効果を高めること

家の断熱効果を高めることで、冷暖房の効率が上がり電気代を抑えることが可能です。

新築と古い家とではそもそもの断熱性能が異なり、古い家のほうが暖まりにくいです。いくら暖房を強めても暖まらないときは、下記の工夫をして家の断熱効果を高めましょう。

窓ガラスを二重ガラスや遮熱ガラスにする、窓周りの隙間をふさぐ、カーテンやブラインドを適切に使用するなどの方法があります。

また、屋根や壁に断熱材を追加することも有効です。これらの改良は初期投資が必要ですが、長期的に見れば節電によるコスト削減で元が取れることも多いです。

【高い時に要チェック②】昼間の電気使用量|時間帯で電気料金は変わる

昼間の電気代が夜に比べて高くなるのは、一般的に電力会社のピーク時間帯に該当するからです。

多くの電力会社は昼間に電力需要が最も高くなるため、市場連動型の電気料金プランを採用している電力会社ではこの時間帯の電力料金を高く設定している場合もあります。

昼間に電力を多く使用すると、料金が上昇する可能性があるため、自然光を上手く活用したり、不必要な電力消費を避けたりして、ピークシフトを行うことで、昼間の電気代を節約することが可能です。

高い時に要チェック③】電気のA(アンペア)数など契約プランは最適か

ライフスタイルの変化は、電力使用パターンに大きな影響を与え、その結果、最適な電気の契約プランが変わる場合があります。

例えば、子どもが独立したり、家族が単身赴任になったりした場合、家庭全体の電力使用量は大幅に減る可能性があります。その一方で、テレワークが主体になり家での仕事が増えると、昼間の電力使用量が増加します。

親と同居することになった場合や新たに子どもが生まれた場合も、電力使用パターンは大きく変わるでしょう。

これらのライフイベントが起こるたびに、電気の契約プランを見直し、最適なものに変更することが重要です。電力会社に相談することで、自身のライフスタイルに合ったプランを見つけることができます。

【高い時に要チェック④】漏電の可能性はないか

漏電は電気代の無駄使いだけでなく、火災の原因にもなるため、定期的に調べることが必要です。

電気機器や配線の老朽化、湿度の高い場所での電気使用などが漏電の原因となります。異常な音や熱を感じる場合、ブレーカーが頻繁に落ちておかしい場合などは専門家に依頼し、漏電の診断・修理を行うとよいでしょう。

【高い時に要チェック⑤】電気料金プランが最適か

電気料金プランが最適かどうかは、個々の電力使用状況に大きく依存します。

使用量や使用時間帯、電力需要の変動などによって最適なプランは変わります。

例えば、夜間に電力を多く使用する家庭には、ナイトタイムプランが適しているかもしれません。また、一部の電力会社では、電気料金とガス料金を一緒に契約することで割引が適用されるプランもあります。電気料金プランは定期的に見直し、必要に応じて変更することが重要です。

電気代が高いと思ったら|家庭でできる知恵袋

【対策①】家電の節電を心がける(ヒーター・エアコン・レンジ・冷蔵庫)

第一に私たちができることは、節電を心がけ、電気の使用量を減らすことです。

下記に、家電ごとの節電アイディアを紹介していますので、参考にしてみてください。

| 節電アイディア | |

|---|---|

| エアコン | 設定温度を上げる エアコンの設定温度を27度から28度に上げた場合(使用時間:9時間/1日)であれば、 年間で約800円ほどの節約効果あり また冷房・暖房モードではなくエコモードや自動モードを使うのも効果的 さらに冬場に室内が乾燥している場合は加湿することで暖かさを感じやすくなる |

| テレビ | 画面の明るさを最大から中間にする 32V型液晶テレビの場合、年間で約700円の節約効果あり |

| 冷蔵庫 | 設定温度を強から中の最適な温度にする 周囲の温度21℃で、冷蔵庫の設定温度を「強」から「中」にした場合、 年間で約1,600円ほど電気代の節約効果あり |

| 洗濯機 | すすぎ1回で洗濯する 1日1回全自動洗濯機で洗う際に 「すすぎ2回」から「すすぎ1回」にした場合、年間で約5,000円の節約効果あり |

| 照明器具 | 電球形LEDランプに取り替える 54Wの白熱電球から9Wの電球形LEDランプに交換して 年間2,000時間使用した場合、年間で約2,500円の節約効果あり |

| 電気温水器 | 入浴間隔を短くする 2時間200Lの湯を放置したことで、 4℃低下した湯を1日1回追い焚きする場合であれば、年間で約6,000円の節約効果あり |

| コンセント | 長時間使わない家電のコンセントを抜く 待機電力は約5%を占め、電気代が月8,000円の場合、年間で最大4,800円の節約効果あり |

| ブレーカー | 長時間家を空けるときブレーカーを落とす 電気代が月8,000円の場合、月間で待機電力代400円ほどの節約効果あり ただし、こまめにブレーカーを落とすと電気代が高くなる可能性があるので注意 |

【対策②】大手電力会社から新電力会社に切り替えて節約

電気料金の高騰に対して、私たちが取れる対策はより電気料金が安い電力会社に切り替えることです。

当編集部では、700社を超える新電力会社をリサーチし、電力会社選びのプロである小売電気アドバイザーが、電気料金が安い電力会社の選び方を解説しています。

電気料金が安くなる新電力会社について詳しく知りたいという方は、ぜひ下記記事も併せてご覧ください。

掲載情報に関するご注意

- 最新情報は必ず公式サイトでご確認ください

当ページは各電力会社の公式サイトを元に作成していますが、料金やキャンペーンは随時更新されます。お申し込みの際は、必ず各社公式サイトにて最新の情報および適用条件をご確認ください。 - 月額料金・節約額の算出根拠について

当サイトの試算結果は、実際の請求額に近づけるため以下の項目を含んでいます。

・基本料金・電力量料金

・再エネ賦課金

・燃料費調整額(直近12ヶ月の平均)

燃料費調整額は毎月変動するため、単月の料金は実際と異なる場合があります。あくまで年間のトータルコスト比較としてご活用ください。