マーケティングの「当たり前」を疑え!

ヒットを生み出すのは作り手の情熱と違和感だ

サイバー大学IT総合学部教授の北村森氏は、「日経トレンディ」編集長を経て2008年に商品ジャーナリストとして独立。以後、製品・サービスの評価、消費トレンドの分析を専門的におこなう一方で、数々の地域おこしプロジェクトにも参画している、ご意見番的人物だ。

飽和状態にある消費社会において商品が売れにくくなっていると言われているなか、突出したヒット商品はどんな理由で生まれるのか?

「製品・サービスのヒットに『不思議』はない」が持論の北村氏に直撃質問をした。

取材を通して見えたことは「違和感」の重要性― そしてマーケティングの常識を疑うことで見えてくる“紡がれる物語”の重要性だった。

現在は「中日新聞」「日経MJ」など6媒体でコラムを連載するほか、J-WAVE「〜JK RADIO〜TOKYO UNITED」などのテレビ・ラジオ番組でコメンテーターを務める。著書の『途中下車』はNHK 総合テレビでドラマ化された。

プロとしての「違和感」がヒットを生む

―――今日はヒット商品が生まれる要素について、お話をお伺いしていきたいと思います。ズバリ質問なのですが、ヒット商品を生み出す時は、どのような発想力が求められるのでしょうか?

サービスや商品は、星の数ほどあります。そのため、ヒット商品を生み出すための発想力の醸成に関して「これこそがひとつの正解だ」とは言い切れません。

ですが私のこれまでの経験を通して、発想の本質を3文字で表現することはできます。

それは、「違和感」です。

私はこれまで、商品ジャーナリストとしてさまざまな製品・サービスを自腹で利用し、人に取材するなか、大学教員としてヒットの法則を研究しながら、商品開発の企画監修役やプロデューサーの立場で実践も重ねてきました。

私が「取材」と「研究」、そして「実践」の3つの活動を同じウェイトで取り組むなかで見えてきたことが1つだけあったのですが、それこそが「違和感」でした。

では私が言う「違和感」とは、何か?― 違和感は、製品・サービスを利用したとき、『こうなって欲しいのに、なぜそうなっていないのだろう?』とか、『もっと便利にならないか』と感じた「疑惑」や「戸惑い」、あるいは「怒り」のようなものです。

もし世のヒット商品に共通点があるとすれば、そうした「違和感」を蔑ろにしないことで、生まれた商品・サービスであるということが言えるでしょう。

例えば、三重県紀北町から生まれたヒット商品の1つに「200%トマトジュース」という商品があります。この商品が誕生した背景は、農園主が自分自身もトマトを栽培しているのに市販のトマトジュースの味に満足がいかなかったからだそうです。

▲DEALK「200%トマトジュース」商品企画をするとき、最初に参考にするのが企画者自身の経験でしょう。

それは、マーケターとしての経験かもしれないし、経営者目線で市場を見てきた人としての経験かもしれない― でも、何より先に優先しなければならないのは、経験、そして経験や体験を通して生まれる「違和感」だと私は考えています。

―――なるほど…ですが、消費者目線を大事にしろというのは、マーケティングの基本ですよね?

『マーケティングをするためには、消費者目線を大切にしろ』と言われて続けていますが、ところがそのマーケティングの通説には、大きな落とし穴があります。

マーケティングでは近年、一般的に、供給者主導の「プロダクトアウト」の発想や行動に懐疑的で、購買者のニーズを重視する「マーケットイン」の手法を重んじています。

そのために市場調査を行って、さかんに消費者目線のニーズを探ろうとするわけですが、市場調査というのは手法を間違うと、まったく役に立たないデータしかあがってこないことがあるんです。

ではなぜ、そういうことが起こるのか?

それは、消費者の「こういう製品・サービスが欲しい」という意見は、聞かれた時点で顕在化しているわけではなく、それを言葉にして回答することは不可能だからです。

もし仮に市場調査をした結果を元に製品やサービスを開発すればヒット商品が作れるというのなら、全世界の人間がヒットメーカーになれるわけですよね―

潜在化しているニーズはしばしば「インサイト」という言葉で表現されますが、それを探るのに市場調査は向いていないのです。ユーザーが腹の底から欲しているものは、自分自身でも認識ができていないわけなんです。

例えば、西暦2000年の時点で次に欲しい携帯電話を、一般消費者にアンケートを取ったとしてもiPhoneのような商品が欲しいという回答はまず出てこなかったでしょう。なぜなら人は、過去の経験から来る価値観からしか思考できないからです。それをスティーブ・ジョブズは理解していたからこそ、プロダクトアウトすることができました。

つまり、ユーザーインサイトを突くには、事業者側が消費者にアプローチしていくしかないんですよね。

開発者が陥りがちな「差別化の呪縛」

―――なるほど…マーケットインではなく、プロダクトアウトの視点が重要なのですか?

ここで言う「プロダクトアウト」は、「自分の持ち味で勝負しろ」という言葉に置きかえることができます。経営者や事業者が、『誰が何と言おうと、私たちの製品・サービスは、こうあるべきだ!』という、違和感を起点とした強い意思が重要になってくるんです。

さらに言うのであれは、市場調査を起点に商品開発を進めると、ややもすれば事業者の想いが反映されない薄い商品しかできなくなります。

実例を示して説明しましょう。

私は2019年から3年間、経済産業省が支援する地域ブランディング事業の一環として秋田県の「秋田由利牛」というブランド牛のプロモーションを進める専門家メンバーの1人として活動しました。

実は世界に注目されている「和牛」と呼ばれる銘柄牛は、全国に300以上もあるのはご存知ですか?

最初の1年間は、競争相手があまりに多くいるという現実を意識するあまり、意見が空転していました。

『飼育方法を工夫したらどうだろう?』 『特色のあるエサを食べさせたら?』 そのような意見がさまざま出されるんだけど、黒毛和牛の親牛の品種はごく限られたものなので、決定的な差別化にはつながらないんですね。

2年目になって、私は『差別化なんて、できるはずがない』という結論に達しました。そこで、300もの銘柄牛を向こうにまわして突出したおいしさを目指そうとするのではなく、秋田由利牛がすでに有している、そもそもの持ち味は何かを徹底して考え、それを魅力として打ち出していくことを提案したんです。

そこから先、秋田由利牛のブランディングは、1年目の停滞が嘘だったかのようにスムーズに進んでいきました。

秋田由利牛は、ファーストインパクトで他のブランド牛をしのぐことはできないかもしれないけれど、脂身だけでなく、赤身も内臓も、飽きのこない、すっきりとした味わいがあって老若男女、誰もが食べ続けることができるのです。改めてその事実を、関係者で共有しました。

この「まるごとおいしい」という特徴を前面に押し出すことで、秋田由利牛の知名度は一気にアップしました。

―――「差別化を狙え」というのは、マーケティングのセオリーのひとつですが、そのことが逆にプロジェクトの進展のさまたげになることがあるのですね?

その通りです。『自分の商品がどの商圏で売られるのか?』『ライバルは誰なのか?』 といったことを探る作業が必要になるケースはないわけではありません。

ただ、そのような情報を意識し過ぎると、行動規範が相手の状況やまわりの環境に依拠することにつながり、本来の自分の強みを忘れさせてしまうのです。

言うなれば、「差別化の呪縛」にはまってしまうんですね。あえて自分の考えを言うのであれば、差別化をはじめから狙うこと自体が間違っていると思っています。

プロダクトアウト思考が不可能を可能にする

―――そのほか、北村さんが実践を通じて学んだことはありますか?

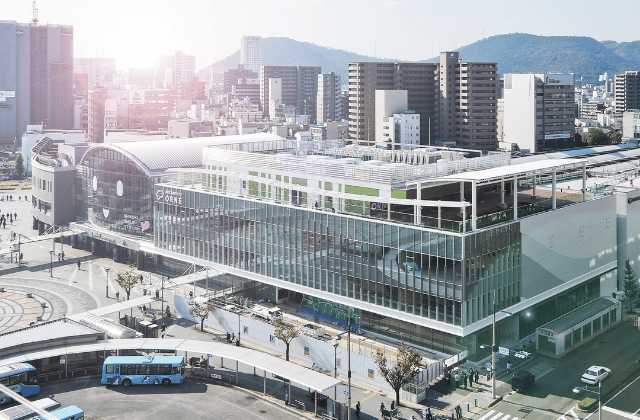

2024年3月22日、香川県のJR高松駅に、JR四国の駅直結型複合ビルである「TAKAMATSU ORNE(タカマツオルネ)」がオープンしました。

私はそこからさかのぼること5年前から、このビルの1階のほぼ中心部分に展開する「shikoku meguru marche(シコク メグル マルシェ)」という直営ゾーンの企画監修として関わりました。

最初に私が頭を悩ませたのは、『駅周辺にマーケットがない』という事実でした。

高松市内の商業中心地は、駅から徒歩15分もかかる高松丸亀町商店街周辺か、郊外のショッピングモールにあって、駅周辺は閑散としたのです。

要するに『マーケットがないなら作るしかない』という出発点に立たざるを得なかったのです。

幸いなことに中四国最大級となる体育館や大学キャンパス、ホテルなどの施設が建設される再開発が今後は進む予定で、それらの施設と連携するような形で集客を目指していく道を探ることになりました。

そこで導き出されたのが「四国の人も知らない四国を」、そして「この商業ゾーンを起点に、顧客が四国全域に興味を抱き、現地に足を運ぶ」というふたつのコンセプトでした。

そこで、私と7人のコアメンバーは5年後のオープンに向けて四国中をかけずりまわりました。最初に私たちが約束したのは「自腹で食べて、おいしいと思ったものを見つける」ということ。そして、「これ」と決めた相手に断られても、情熱を込めて口説き通すということ。

こうして、我々が集めた四国4県の食関連商品は1100アイテム以上におよび、オープン初月は目標値の1.66倍の売上を達成しました。

―――「四国の人も知らない四国を」というのは、マーケットインではなく、プロダクトアウトの発想からこそ、生まれたコンセプトだったんですね。

「タカマツオルネ」はJR四国にとって初めての本格的商業施設で、運営を担当したJR四国ステーション開発が四国を知り尽くしていたからこそ、実現したコンセプトだったと言えるでしょう。

この「プロジェクト遂行のための『旗』」を掲げ、少しもブレずにやってこられたのが大きかった― 何か迷うことがあったら、「旗」に立ち戻って考えればいいわけですから。

マーケティングは万能の手法ではない

―――「消費者に聞くな」、「差別化を狙うな」、「自分の持ち味で勝負しろ」という言葉は一見、奇をてらった言葉のように聞こえますが、ここまで話を聞いてみるとストンと腑に落ちるような気がします。

もうひとつ、最近の私が関心を持っているのが「物語は自ら紡ぐな」というポイントです。これも、実際の事例で説明しましょう。

2021年7月、北陸・富山県の南砺市という地域で、市と観光協会による「南砺の宿ブラッシュアップ事業」がスタートしました。

アフターコロナの入り口がかすかに見えてきたタイミングで「政府の支援が打ち切られるなか、今のうちに地域の宿や飲食店の強靭化を計らなければならない」という問題意識から生まれた事業で、私はその宿泊プラン策定のプロデューサーに任命されました。

私はそこで、「南砺で2泊3日を過ごしてもらい、その間、好きなだけお酒を楽しみ尽くせるプランを創出しましょう」と提案しました。

実は南砺市には、日本酒の蔵が3つもあって、すでに創業20年をむかえるクラフトビール工房が1軒、さらには広大なぶどう畑を有するワイナリーと、世界初となるジャパニーズウイスキーのボトラーズが誕生間近でした。

日本酒、ビール、ワイン、ウィスキーまで幅広くそろうというのは、大きな強みですから、これを活かさない手はないと考えたわけです。朝酒、昼酒、晩酌、どんなシーンでも自慢のお酒を提供できるポテンシャルがあるはずだ、と。

これに対して、いろいろな反論がありました。

地元の関係者の一部からは、『6つの酒蔵があるといっても、ほかの地域にもあるのではないか?』『お酒にしぼってしまったら、ファミリー層の集客を捨ててしまうことにならないか?』などなど……。

そこから先は、根気よく対話を続けて説得していくしかありませんでした。

他にも似たような地域があるかどうかは関係ない、重要なのは自分たちの強みを認識して、それを活かすことだということ―

そして、老若男女をターゲットにして10万人、50万人の集客を目指すには膨大な設備コストと宣伝費がかかる。当然ながら、投資に失敗するケースも出てくるでしょう。

それよりも、100人でいいから熱狂的なファンを作ることに成功すれば、そこから共感と物語が生まれて自然と広まっていく― そんなふうに説明していきました。

言い換えれば、事業者や企画の仕掛け人が目指す世界観や商品に対して、消費者がどこまで共感してお金を出すかということでもあるんです。

―――なるほど!でも製品・サービスの痛快な開発のバックストーリーが、ヒットにつながる事例がよくあることは事実ですよね?

もちろん、そうです。ただ、動画投稿を含めたSNSが広まっている今、やり方を間違うと逆効果になることがあります。

見落としがちなのが『バックストーリーは作り手が発信するのではなく、受け手である消費者が発信するのだ』ということです。近年のマーケティングでは、ストーリーの重要性やストーリーを創造して発信することの重要性が説かれていました。

ですが事業者が自らストーリーを語っても、SNSが主流の時代において、ユーザーは自己語り的なストーリーに対して希薄さや違和感を感じる結果になってしまいがちです。

例えば、私が自分の名刺に「敏腕ジャーナリスト 北村森」とか「実力派大学教授 北村森」と刷ったとしたら、私は誇大妄想癖のある人物としてたちまち炎上するでしょう。

なぜなら「敏腕」とか「実力派」といった評価は自分がするのではなく、私と接した周囲の人がするものだからです。

つまり重要なのは、消費者が物語を紡いで伝えたいと自発的に思えるような商品にまつわる事実を淡々と事業者は発信すること、しかも継続的にそれをおこなうことが作り手には求められるのです。

私が南砺市に「小規模のコアなファンを作る」と提案した背景には、「物語はユーザーが紡ぐもの」という確信が念頭にありました。

こうした生まれた宿泊プラン「南砺だから まるごと酒旅」は、宿、飲食店、酒蔵、タクシー事業者など、さまざまなステークホルダーを巻き込んで今も続いています。

―――興味深いお話、ありがとうございます。最後に読者に向けてメッセージをお願いします。

私が伝えたいのは「熱量と冷静の間で仕事をすべき」ということです。この言葉を体現していると私が感じているのが、岐阜県にある「浅野撚糸」という撚糸会社です。

この浅野撚糸は、2000年代に倒産の危機に陥ります。その背景には、当時の日本の商社が、コストの安い海外から繊維を調達するよう大きくシフトした経緯があります。

ですが浅野撚糸は、あえて日本の技術力で勝負するという経営スタンスを定めたんです。その結果、起死回生のため5年もの歳月をかけて「SUPER ZERO」という撚糸を誕生させることになります。

この撚糸で織られたタオルが、「エアーかおる」という商品で、累計1,500万枚まで販売数を伸ばしました。

つまり浅野撚糸は、自分で唯一無二の技術を生み出すという熱量、そしてタオルという自社商品の開発・販売によって収益化を狙うという冷静さの両方を兼ね備えていたわけです。

さらに2023年4月には福島プロジェクトとして、福島県双葉町に「フタバスーパーゼロミル」という工場をオープンしました。このプロジェクトの初期段階では、赤字経営からやっと回復しかけた矢先ということもあり、外部の関係者からは猛反対されたそうです。

ですが、双葉町を復興させるという熱量はもちろん、双葉町の可能性を感じ海外にも売り込める素材であるという冷静さもあり、フタバスーパーゼロミルを建設したそうです。その結果、すでに海外の大手企業4者が双葉町で作った撚糸を購入しています。

―――なるほど…熱量をただの熱量で終わらせず、確実に利益や収益に繋がるための冷静さが重要なんですね…。

私も様々な経営者の方と関わり、クライアントワークを通して数多くの事例に触れてきました。そのうえで『やる気や想いがあれば、何とかなる!』という綺麗ごとを言うつもりはありません。

熱量に加えて、成功するために何を掴むのか― 何が成功の源流になるのかをしっかりと冷静さを持ち、思考することが重要です。そこまであるからこそ、「共感」が創れるわけです。

―――なるほど…ありがとうございました。今回の取材は、全てのマーケティング担当者が知るべき内容だと強く感じました!

私はさまざまな場で「マーケティングの当たり前を疑え」と主張していますが、マーケティングそのものを否定しているわけではありません。

商圏や人流を調べたり、競合分析をすることが有効なケースはいくらでもあるでしょうし、出口戦略として「パッケージのデザインや色はこれでいいのか?」といったことをテストするのも無駄ではないでしょう。

ただ、マーケティングのデータを重要視するあまり、大事なことを見落としているのではないか? という視点をつねに持っておくことが重要です。

- 自分が感じる違和感を蔑ろにするな

- ユーザーやお客様に聞くな

- 自分の持ち味で勝負しろ

- 差別化を狙うな

- 物語は自ら紡ぐな

- マーケティングの当たり前を疑え

- 情熱と冷静の間で仕事をしろ

この私がお話したことをキチンと抑えれば、ヒット商品は必ず生まれる。

そうです。ヒットに「不思議」はないのです。

《参考URL》

▼秋田由利牛

TCG REVIEW:Vol.87 「無理」に挑む:秋田由利牛振興協議会

▼TAKAMATSU ORNE(タカマツ オルネ)

日経TREND:JR高松駅の新商業施設、「地元客」重視の理由 僅か10日間で34万人超

TCG REVIEW:Vol.101 地域との協業:JR四国

▼南砺市観光協会

TCG REVIEW:Vol.74 アフターコロナを見据えて:南砺市観光協会

▼浅野撚糸

METI Journal ONLINE:“魔法の糸”を年500t生産。福島・双葉町で浅野撚糸が得た世界への挑戦権

はい

0%

いいえ

0%

はい

0%

いいえ

0%