人びとが求めるレジリエンス: アフリカ現地の声に耳を傾ける

アフリカ大陸では、経済停滞、食料不安、気候変動などの複合的な危機が人びとの安全を脅かしている。

しかし、その危機的様相は必ずしも顕在化していない。

政府や権力者の視点ではなく、地域に暮らす人びとの目線に立てば、また別の現実が浮かび上がってくるのではないか。

貧困や紛争、そして過剰人口の滞留に翻弄される大陸で、アフリカの人びとはどのように生き抜こうとしているのか。

地域社会の経験と知恵には、国家が提示する方策とは異なる解決の糸口が潜んでいるかもしれない。

長年アフリカ研究を続けてきた、東洋英和女学院大学の望月克哉氏の目を通して、アフリカ大陸が直面する危機的状況の根深さと、人間の安全保障実現への道筋を探る。

現地から見えてくる課題とは何か。

理論よりも、現地に暮らす人びとと話すことで見えてくるもの

―――まずは、研究領域について教えてください。

私が携わってきたのは調査研究業務なのですが、理論的研究を重ねるというよりは、できる限り現地に即して考え、そこに暮らす人びとに注目することを心がけてきました。

前職では、アフリカ、特に西アフリカ地域を中心にエリア・スタディーズ(地域研究)を行っていました。

現地に長期滞在することはありましたが、参与観察を行うようなフィールド・ワークとは異なり、現地社会に身を置き、そこで実施されている政策と人びとの反応を観察していました。

現在、大学教員としては、グローバル・スタディーズとも総称される領域と、開発協力分野を担当しています。

―――アフリカにおける人間の安全保障について、あなたの視点から教えてください。

安全保障の見方としては、「誰にとっての安全保障か?」「誰による安全保障か?」といった視点に立つものになるかと思われます。

先進国に住む私たちは、心配事があれば頼れる場所やサービスが社会に用意されているため、自らの安全が著しく脅かされない限り、あまり意識することがありません。

一方、途上国の人びとは、行政からの支援を期待できず、自らの暮らしが失われなければよいと考えざるをえません。

しかし現在、経済停滞、食料不安、気候変動など、いわゆるダウンサイド・リスクが増大しています。その結果、人びとが不安を深めて、自分たちの安全が脅かされていると身構える場面が増えているようです。

日本のメディアは外国、とくに途上国の情報をあまり報じませんが、伝えられるニュースの中には目を覆うようなものもあり、私たち自身も脅威にさらされているという不安を抱くことがあります。

かつてはメディアから隔絶されていたアフリカの人びともまた、同様の脅威を強く意識するようになっているのではないでしょうか。

2000年代に入り、アフリカ経済が成長を享受した一時期もありましたが、その後は再び経済が停滞し、さらにコロナ禍を迎えるに至りました。

直近の10年間に、アフリカ地域において様々なリスクが顕在化し、人びとの暮らしへの深刻な影響が目に見える形となってきています。

リスクの顕在化という言葉は、現在のアフリカの状況をよく表していると思います。

例えば、気候や気温の変動がイレギュラーになり、異常な現象も起こるようになりました。そうした出来事を通じて、人びとは「おかしい」と気づくようになるものです。

情報が不足しがちなアフリカの人びとは、気候変動や経済停滞の深刻な影響を受けながらも、あまり実感することができずにきました。

しかし、それらが日々の生活をも脅かす深刻な事態に陥り、リスクが顕在化したところで、ようやく危機感を抱くようになったのだと感じています。

支援しても変わらない“古くて新しい課題”。

―――アフリカにおける食料安全保障の課題は、具体的にどのようなものですか?

アフリカの食料問題は実は古くから存在する課題です。

サハラ砂漠周辺の半乾燥・乾燥地帯(サヘル地域)で砂漠化が進行し、1970~80年代に大干ばつや大飢饉が発生しました。その結果、地域住民は深刻な食料不足に直面し、国際社会が緊急の食料援助と、中長期的な食料増産支援に取り組むようになりました。

しかし近年では、単なる食料増産だけでは対策として不十分であるとの指摘があります。専門家ならずとも、生産だけでなく、貯蔵、輸送、分配の問題もあるのではないかと改めて言われ始めたのです。

先進国でも消費におけるフードロスが大きな問題とされていますが、アフリカでは生産・流通過程でのフードロスが深刻な状況にあります。食料不足の原因は、生産量の不足だけではなく、供給網の問題や流通の非効率性にもあると考えられています。

このようにアフリカの食料問題とは、実は昔から存在していた「古くて新しい」ものなので、持続可能な開発目標(SDGs)でも重要な目標の一つとされており、食料安全保障の実現には包括的なアプローチが求められています。

もちろんアフリカの農民の側にも問題が存在します。農村地域では、ある作物が売れると耳にするや、多くの農民がこぞって同じ作物を作付けするケースが少なくありません。

例えばパイナップルが売れると風評がたつと、村近くの主要道路沿いにパイナップルを売る店が立ち並び、売り子が抱えて走り回るようなことが起こります。 しかし、そのようにして供給が過剰になると、当然ながら値崩れを起こし、農民の収入は期待したほど上がりません。

むしろ「豊作貧乏」と言われるのと同様のことが起きてしまうのです。

もう一つ例を挙げると、ウクライナのように、食料生産自体は十分にあるケースです。ウクライナは穀物の一大産地ですから、戦乱によるダメージこそあるものの生産量に問題はありません。

しかし、戦争により輸出ルートが遮断されているために、生産物を売却することができない状況にあります。つまり、食料生産の問題ではなく、流通が滞り市場を失うことによる窮状が問題なのです。

このように、単なる食料増産だけでは不十分で、貯蔵から流通までのサプライチェーンを確保することが、食料安全保障実現への鍵となります。

―――アフリカ諸国の課題解決において、人間中心のアプローチは貢献できているのでしょうか?これまで多くの支援があったにもかかわらず、なぜアフリカ諸国が豊かになれていないのか、どのような問題が根底にあるのでしょうか?

アフリカ諸国に対しては、これまでも先進国をはじめとして政府開発援助(ODA)や様々な開発協力が行われてきました。

しかし、支援側からは「これまで多くの支援を行ってきたにもかかわらず、アフリカ諸国の経済発展は思うように進んでいない」という落胆の声が上がり、一種の「援助疲れ」が生じてきました。支援を繰り返しても成果が上がらず、徒労感が広まったのです。

こうした状況の一因として、従来の支援が概ね政府ルートを通じて行われてきたことが挙げられます。

支援国の政府から受入国の政府へと資金や支援物資などが供与されますが、双方の行政能力の違いなどから援助としての効果が削がれ、効率も上がらない、そして何より人びとが裨益しないケースが生じたのです。

このような中で、「顔の見える援助」や「人間の安全保障」という新たな概念が注目されるようになったのです。それは、いかにして支援を最終的に人びとのレベル、つまり本来の受益者に届けられるかという視点に立つものでした。

援助機関とそのスタッフがより現地に密着し、人びとの実態に即した取組を行うようになってきたのは、これらの考え方の浸透も一因でした。

実際、援助機関のスタッフが村落レベルまで足を運び、支援活動を行う姿が目立つようになりました。かつてなら期せずして行き合った所属を異にするスタッフどうしが「こんな辺鄙なところまで来るのか」と苦笑いを交わすような光景もありましたが、今やそうした地域にこそ目が向けられるようになってきています。

従来の政府間協力からの脱却を目指し、人びとが直接裨益する取り組みが広がりを見せていること、これはアフリカとの開発協力における一つの大きな変化であるといえます。

日本の国際協力機構(JICA)の活動は確実に強化され、現地でのサポート体制も充実しつつありますが、滞留人口の増加や格差拡大のスピードを考えると、まだまだ十分とは言えないでしょう。

JICAはいまや自然災害やパンデミックへの対応なども求められており、協力要請への対応に追われているのが現状です。

ところで、災害の発生時に顕著なのは、アフリカはじめ多くの途上国において、公助が十分とは言えないことです。 その代わりに機能してきたのが、人びとの自助であり地域社会による共助でした。従来ならば、こうした人びとの努力や相互扶助によって乗り越えられることも少なくありませんでした。

しかし現在、経済停滞や気候変動などの深刻なリスクに直面するようになり、自助や共助だけでは対処しきれなくなってきています。これらのリスクに対処するには、より効果的、効率的な公的支援も不可欠となっています。

自立する力を伸ばす、真のエンパワーメント

―――アフリカにおける人間の安全保障から、日本が学べることは何でしょうか?

震災への対処をめぐって、台湾の災害対応力が高く評価される一方で、日本の対応の遅れも指摘されました。その背景には、日本人が公助、すなわち行政による支援に過度に依存しており、それゆえに人びとが自助や共助の力を発揮しにくい事情があるのかもしれません。

一方、アフリカなどの途上国では、公的な支援が不十分なため、むしろ自助や共助が大きな力となってきました。

1990年代初頭から日本が共催してきたアフリカ開発会議(TICAD)にも、自助や共助を強く主張するアフリカ人ゲストが多数参加していました。

しかしながら、行政の対応としての公助が行き過ぎた場合、時として民間の自立的な活動を抑制し、潰してしまうケースもありました。

自助や共助を専らとする人びとからすれば、国際社会からの支援こそが「公助」的存在と捉えられてたのではのではないでしょうか。外部から働きかけてくる援助国や国際機関、国際NGOや財団など非営利組織が、現地政府に代わる公的支援の役割を果たしてきたともいえます。

ここで注目したいのは、自助や共助を実践する人びとが単に「何か支援をしてくれ」と求めているのではなく、開発の取組を持続させる契機を内在させていることです。そこにこそ人間の安全保障論が提唱する重要な視点が存在します。

すなわち、一人ひとりが本来持つ可能性や能力(capability)を引き出し、伸ばしていくエンパワーメントの考え方です。

エンパワーメントという用語は誤解されがちでした。

この言葉を、単に人びとに何か力を与えたり、教え込むことだと捉える見方が支配的であったからです。

たとえば、障がい者支援の分野では、本来のエンパワーメントとは、一人ひとりが持つ可能性や強みを見出し、そこから力を引き出すことだと考えられています。つまり、個人個人に着目し、それぞれに内在する力を伸ばすことが重要なのです。

人間の安全保障論の提唱者であり、ノーベル賞受賞者のアマルティア・セン氏は、この当たり前ながら見落とされがちな視点を改めて喚起しました。単に支援するだけではなく、一人ひとりの可能性を発見し、内なる力を伸ばしていく、このアプローチこそが人びとの真のエンパワーメントにつながるのです。

経済停滞や気候変動などの深刻な脅威に直面する中で、自助や共助だけでは対処しきれなくなってきた現実が、ようやく顕在化してきているのかもしれません。

日本の人びとも、公助への過度の期待から脱却し、自助や共助の重要性を再認識する必要もあるでしょう。

一方で、アフリカなど途上国では、民間の自立した活動を阻害せず、かつ公的な支援体制を強化することも課題となっています。

こうした現状を直視することで、日本に暮らす人びとも自らの問題として考えることができるのではないでしょうか。

―――新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、世界は大きく変わりました。アフリカでも影響は大きかったのでしょうか?パンデミックがアフリカの人間の安全保障に与えた影響についての見解を聞かせてください。

そもそも、一口に「アフリカ」と言っても、それは一つの均質な社会ではなく、多様な側面を有する地域です。

もちろん、より広い概念で、「途上国」「途上社会」の人びとと捉えることもできます。

問いに対する一律の答えはないものの、アフリカの人びとがパンデミックにどのようなスタンスで向き合ってきたのかは考察できると考えています。

敢えて言えば、新型コロナウイルス感染症のパンデミックも、アフリカ社会があまた経験してきたウイルス感染症の一つであり、その意味ではダウンサイド・リスクの一つに過ぎませんでした。

アフリカ社会は、マラリアは言うまでもなく、エボラ出血熱やデング熱と通称されるウイルス感染症など、これまでにいくつものパンデミックに見舞われてきました。そのため、パンデミックへの対処においては、先進国とは異なる教訓が得られるかもしれません。

やや飛躍しているように受け取られかねませんが、たとえば砂漠化や食料不足など、アフリカ社会が1970年代から経験してきたダウンサイド・リスクについても、成功例はないにせよ、一定の対処の歴史はあります。そこから導き出される教訓としても、先進国とは異なるものがあるはずです。

重要なのは、国際社会や現地政府の役割を過小評価するのではなく、人びとの実態に即して、ボトムアップの取組から何が引き出せるのかを探ることかもしれません。そこから新たな示唆も得られるのではないかとの期待も抱いています。

これまで国際社会から提供されてきたのは、いわば「グローバルな公助」でした。しかし今後は、そうした公助に代わる「グローバルな共助」の担い手が増えていくことが期待されます。

同じ支援でも、公助と共助ではスタンスが異なります。そのため、具体的な場面で公助と共助がどのように展開するのか、棲み分けられるものなのかを論じてみる必要があるでしょう。

ただし、一点確かなのは、今後もアフリカ社会においては公助に大きな期待はできないことです。

経済発展している国々でさえ、公助だけではダウンサイド・リスクを回避できません。いわんやアフリカをや、です。そのような状況だからこそ、共助が求められているといえます。

若者の力で人類共通の問題に挑む

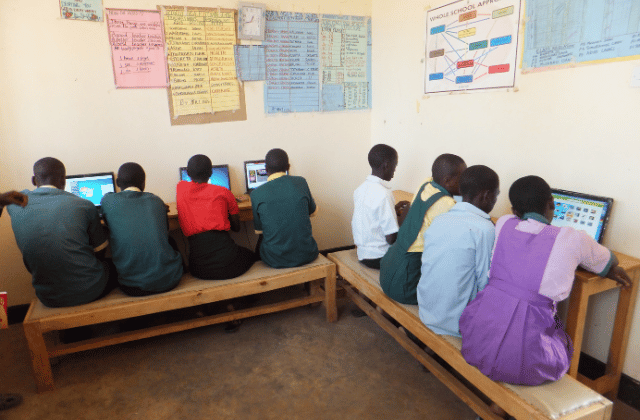

▲マラウィのsecondary schoolにてJICAが実施していたICTトレーニングの様子―――最後に、読者の皆様にメッセージをお願いします。

私たち自身の社会を見れば、グローバル化が進む中で格差の問題、教育の問題、食料安全保障の問題など、途上国・地域で取りざたされている様々な課題が顕在化していることがわかります。

つまり、アフリカなどの途上国・地域に目を向けるまでもなく、自分たちの社会を見つめ直せば、われわれも同じ課題に直面していることに気づくのです。

生涯でアフリカの地に足を踏み入れる人は多くないと思います。

しかし、アフリカなど文化的・歴史的に異なる経験をもった地域の問題に目を向けることは、自分たちの社会の問題を考えるために有用なレファレンスとなるでしょう。

国籍や出自の違いを超えて、人間中心の視点に立てば、私たち人類に共通する課題が見えてくるはずです。

現代の若者世代には、自分のような昭和世代とは異なる柔軟な思考力と他者への共感力があると感じます。自らの体験に留まらず、異なる立場や環境に置かれた人びとの気持ちを斟酌し、寄り添おうとする姿勢が備わっています。

そうした若者の視点を取り入れることで、固定観念に捉われない新たな発想や、これまでとは違ったアプローチが見えてくる可能性はあります。

かつて、NGOなどが資金集めに苦労していた時代と比べ、今日ではSNSを通じた共感を原動力に資金などのリソースを動員できるようになりました。

自助を志す人びとへの共助が、ICT技術の発達によって後押しされるようになってきたのです。

若者世代は、SNSなどを通じて他者の置かれた状況を容易に知ることができ、共感から行動に移すこともできています。

若者世代が持つ思考力と共感力は、これまでとは違った社会課題解決のアプローチを生み出す可能性を秘めています。

私は、そうした若者世代のポテンシャルに大いに期待しており、固定観念にとらわれず、視点や発想を変えることで、新たな課題解決の道筋を見せてくれるのではないかと考えています。

世代を超えた相互理解と協働により、人類が直面する課題に向き合えば、より良い解決策を見出せるに違いありません。

はい

100%

いいえ

0%

はい

100%

いいえ

0%