約半年で目標リード数190%達成!識学が挑んだマーケティング戦略再構築の舞台裏

「Webからの問い合わせが伸び悩んでいる」「コンテンツを発信しても思うような成果が出ない」「この施策は本当に顧客に届いているのか?」、このような課題に直面していませんか?

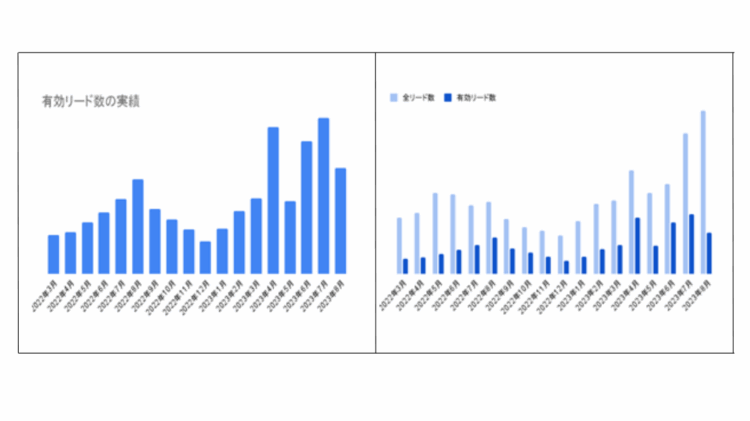

組織マネジメントの理論を提供している株式会社識学も、2021年当時、同様の悩みを抱えていました。そこで株式会社識学は、マーケティング戦略を抜本的に見直すため、Webマーケティングのプロフェッショナル集団である弊社EXIDEAのコンサルティングを導入し、顧客設計から戦略立案、コンテンツ制作、LPO(ランディングページ最適化)まで見直すことで、約半年間で目標リード数190%達成という成果を実現しました。

今回は、このプロジェクトを推進した株式会社識学 セールスプロモーション部 部長の小川大介さまと、コンサルティングを担当したEXIDEAの山田祐樹が、その舞台裏を語ります。

組織の非効率は構造に原因がある

組織内で起こる摩擦や非効率。その多くは、メンバー間の意識のズレや曖昧なコミュニケーションに起因します。識学とは、こうした構造的な問題に焦点を当て、組織における個人の役割や意思決定のルールを明確にすることで、より透明性が高く、効率的な働き方を実現するための理論のこと。

この理論を体系化し、サービスとして提供しているのが株式会社識学です。2015年の創業以来、すでに4,500社以上の企業に導入されており、中小企業からプロスポーツチームに至るまで、幅広い分野での組織変革を支援してきました。

そんな株式会社識学が弊社へマーケティングコンサルティングを依頼した背景には、商談につながるリードがじゅうぶんに獲得できていない、アポイント獲得率の低下といった課題がありました。

広くリーチする施策から、ターゲットを意識した戦略へ

山田:最初にご提案させていただいたのは、2021年12月でしたね。どのようなきっかけでご相談いただいたのか、改めて教えていただけますか?

小川さま:当時、幅広い層に向けたコンテンツは数多く制作し、リード獲得には一定の成果が出ていました。ただ、その一方で、個別のターゲットにしっかりと刺さるコンテンツが不足しており、そこをどう強化するかが大きな課題だったんです。そんなタイミングで、ちょうどEXIDEA代表の小川さんと弊社副社長の梶山が以前から知り合いだったこともあり、ご縁があってコンサルティングをお願いしました。これまでも広告運用やSEO領域では他社に依頼したことはあったのですが、マーケティング全体を対象にしたコンサルティングを受けたのは、このときが初めてだったんです。

山田:ご発注いただく決め手になったのは、どういった点でしたか?

小川さま:正式にお願いするまでにセッションなどで何度かやり取りを重ねる中で、こちらの課題や意図をすんなり理解していただけているように感じました。表面的なニーズだけでなく、「なぜその課題が発生したのか」「本質的なボトルネックがどこにあるのか」といった、根本的な部分にまで踏み込んで議論を進められたことがとても印象的に残っています。

また、やり取りも非常にスムーズで、提案内容にもズレがありませんでした。「これなら一緒にターゲットの理解の精度を高めながら、成果につながる土台をしっかり築いていけそうだ」と感じられたことが、依頼を決めた大きな理由です。実際に、顧客の声をもとに設計を進めていくプロセスでも、常に伴走してくれる姿勢がとても心強かったですね。

山田:そう言っていただけて、本当に嬉しいです。ありがとうございます。当時、マーケティング施策にどのような課題感をお持ちでしたか?

小川さま:振り返ってみると、当時はターゲットを明確に設定するという発想が正直あまりありませんでした。というのも、識学という理論自体が非常に汎用性の高いもので、基本的にはどんな組織課題にも適用できるという前提があるからです。そのため、あえてターゲットを絞らなくても見込み客は獲得できるはず、といった考えがありました。

結果として、デジタルマーケティングを展開していたものの、実態としてはマスマーケティング的なアプローチに近く、コンテンツも汎用的なものばかりになってしまっていたと思います。そこで、そろそろやり方を見直すべきではないかと感じていたタイミングでした。

山田:具体的には、どのようなデータや状況から見直す必要があると感じられていましたか?

小川さま:リードから商談への転換率の低下です。「なぜリードの質が下がっているのか?」と考えたときに、識学は汎用性の高い理論だからこそ、多くの人の関心を引くコンテンツが作りやすい反面、それぞれの人にとって“自分ごと”として受け取ってもらいにくいという側面があることに気づいたんです。

コンテンツのダウンロード数は伸びているのに、商談化率が上がらない。その原因は、まさに“刺さっていない”ことにあるのではないかと。それをどう解決しようか模索していた時期に、ABM(アカウント・ベースド・マーケティング)という考え方が注目され始めていて、「自分たちも取り入れるべきでは」と感じていたところにEXIDEAさんからご提案をいただいた、という流れでした。

リードの質とアポイント率改善のために取り組んだ施策とは

山田:アポイント獲得率の改善は、当初の主要なKPIの一つだったと私も記憶しています。その目標を達成するために、リードのターゲティング精度の向上などが取り組みのテーマになっていたかと思いますが、こうした施策を通じてプロジェクトの前後でどのような変化が見られましたか?

小川さま:一番の変化は、各コンテンツの目的や役割を社内で明確に共有し、部門間で共通認識を持てるようになったことです。それに伴い、各コンテンツに対応するトークスクリプトを整備し、営業とマーケティングが連動した一貫性のあるスキームを構築できるようになりました。

たとえば、商談化につながるコンテンツでは、「どのようなターゲットに向けて、どんなメッセージを届けるのか」までを明文化するようになり、営業もその意図を理解したうえで適切な対応ができるようになりました。

山田:リードの質とアポイント率の改善に取り組むにあたり、まず着手したのが顧客解像度を高めることでしたね。御社の過去の売上データをもとに、実際の受注傾向を分析しながらペルソナを再設計し、さらにお客様へのインタビューも通じてリアルな声を集めていきました。

小川さま:はい。ターゲティングを行う以上、ターゲットが抱える課題に即した文脈でコンテンツを設計することが不可欠です。その意味でも、実際にお客様の声を聞きながら設計していくというアプローチは非常に理にかなっていたと思います。インタビュー設計の段階から、EXIDEAさんには「何を聞くべきか」「どう深掘るか」といった点まで的確にサポートいただきました。

また、お客様が認知から購買に至るまでどのような心理的プロセスをたどるのか全体を可視化し、各タッチポイントに最適なコンテンツを設計するという取り組みは、私たちの考え方や視野を広げるきっかけにもなりました。

山田:顧客インタビューを重ねながらコンテンツ戦略の設計やカスタマージャーニーの可視化を進めてみて、施策導入後の成果や手応えはいかがでしたか?

小川さま:正直なところ、その時点では数値として大きな成果が出ていたわけではないんです。ターゲットを絞ってマーケティング施策を行うABM的アプローチと、従来の広くリードを集める手法を並行して進めたときに、数値だけを見ると従来型のほうが成果が出ていた場面もありました。

ただ一方で、これまでリーチできていなかった新しい層に情報を届けられたという手応えはありましたし、何より「ターゲットを明確にして施策を設計する」という考え方が社内に定着し始めた実感がありました。

たとえば導入事例のページでは、以前はインタビューに協力いただけるお客様にお願いするというスタンスでしたが、今では「どのセグメントを狙いたいか」「そのセグメントに刺さる事例は何か」というマーケティングの視点を持ったうえで、インタビュー対象を選ぶようになりました。これは、顧客中心の視点でマーケティング設計を行うという姿勢が社内に根づいてきた証だと感じています。

“広告に頼らない仕組み”をEXIDEAと構築。LPO改善でCVRを大幅向上

山田:最初のプロジェクトがひと段落したあと、改めてマーケティングファネル全体を整理した際、Webサイトへの流入数はすでにじゅうぶんありました。そこで次のステップとして、CVR(コンバージョン率)を高めるために、LPOやEFO(フォーム改善)にも取り組ませていただきました。

小川さま:そうですね。ちょうどその頃、リードの獲得単価が跳ね上がっていたんです。従来の施策は広告への依存度が高く、広告費を投下すれば一定の成果は出る一方で、予算を抑えた瞬間にリード数が激減してしまうという構造だったんです。そこから脱却し、広告に頼らずともリードを獲得できる仕組みをつくりたいという想いがありました。

山田:実際に支援をさせていただいたのは、いわゆるCRO(コンバージョン率最適化)の領域でしたね。フォームやLPの構成、サンクスページの導線などを細かく分解・分析し、どこでユーザーが離脱しているのかを特定したうえで、CVポイントごとに改善案をご提案していきました。

小川さま:はい。当時は社内でフォームの項目を減らしたり、LPの情報を見直したりといった改善策には取り組んでいたのですが、どうしても表面的な対応にとどまりがちで、打ち手に限界を感じていたんです。そこに、EXIDEAさんから“ユーザーが送信前に何を感じているのか”という視点で導線や構成を設計いただいたことで、改善のポイントが見えてきました。

山田:そうですね。具体的には、EFOやLPの構造を見直し、ユーザーの目的と行動が一致するように工夫を加えました。あわせて、広告に依存せず、オーガニックで成果を挙げられる仕組みづくりも視野に入れて設計を進めておりましたね。

小川さま:はい。結果として、CVRが改善し、目標を大きく上回るリード数を獲得することができました。“仕組みで成果が出る”という実感を得られた取り組みでした。

伴走感が鍵。EXIDEAとの二人三脚で得た学びと信頼感

山田:2回にわたるコンサルを通じて、EXIDEAをパートナーとして導入して良かったと感じる点や意外だったことがあれば教えてください。

小川さま:そうですね。顧客理解を深めていくうえではさまざまなフレームワークを活用することがあると思いますが、その使い方やどういう場面で活用すべきかがしっかり理解できていないとフレームワーク自体があまり意味をなさないですよね。

その点、EXIDEAさんは顧客理解を深めるプロセスを非常に丁寧に行ってくださった印象がありました。どのように顧客解像度を高めていくかといった部分のプロセスはかなりの経験値をお持ちだと感じましたし、我々にとっても非常に学びの多いものでした。

特に印象的だったのは、その伴走感です。広告運用やSEOのような施策は、リード獲得単価を下げるとか検索順位を上げるといった数字が目標になるので、どうしても成果を出すことが目的になりやすく、顧客理解にしてもどちらかというと表面的なアプローチになりがちです。

一方でEXIDEAさんの支援は、我々の顧客、つまりエンドユーザーに対して本質的な理解を深めようとするアプローチだったと感じています。結果として、EXIDEAさんが私たちのことを深く理解してくださっているという実感も強く、パートナーとしての信頼感がより一層高まりました。

識学の次なる成長戦略とは

山田:ありがとうございます。今後の展望についてもお伺いできればと思います。これから事業の成長や拡大に向けて、取り組んでいきたい課題や注力していきたいポイントについてもお話しいただけますか?

小川さま:メインの組織マネジメントコンサルティング事業の売上成長に関しては、引き続き注力していきたいと思っています。ただ、それと並行して提供するサービスの幅も広がってきているので、それぞれのサービスにおける顧客理解やマーケティング戦略、顧客戦略の設計についても、今後しっかりと取り組んでいきたいと考えています。

また、現在はコンテンツ施策にも非常に力を入れているのですが、その結果コンテンツの量がかなり増えてきていて、それをどう整理していくかが新たな課題になっています。その整理も単に数を減らすということではなく、顧客理解に基づいた形で最適化していきたいと思っています。

さらに、もう一つ課題になっているのが、購買に至っていない見込み客への理解がじゅうぶんでないことです。これまでは購買いただいたお客様に対する理解に重きを置いてきましたが、今後は購買前の段階にいる見込み客に対しても、より深く理解を進めていくようなアプローチを強化していきたいと思っています。

山田:マーケティングの課題や、これから注力していきたい方向性について、よく分かりました。そうした取り組みも踏まえて、御社のブランドやサービスを今後どのように世の中に広げていきたいとお考えですか?

小川さま:今、最も関心が高いテーマの一つが、コンシューマー向けの領域において識学をどう伝えていくかという点です。この背景としては、IRなどでも発信しているように、今後は識学を大企業へ浸透させていきたいという展望があります。そのためには、経営者やマネジメント層だけでなく、より広い層の方々にも識学という考え方を正しく理解してもらうことの必要性を感じています。

そのためには、一般社員や若手層に識学的な働き方が“かっこいい”と感じてもらえるかどうかが重要だと思うんですね。これまでは、識学を経営層向けにロジックをもとにした組織運営の方法として伝えてきましたが、今後はプレイヤー層に対してもアプローチを広げていきたいと考えています。

具体的には、識学の理論のもとで働くことが個人のキャリアや人生において価値あるものだと感じてもらえるよう、より感情に訴えるようなコミュニケーションをとっていきたいなと。「成果を追求しながら一生懸命働く社会人って、かっこいいよね」といった社会的な共感を得られるような、風潮を作れるコミュニケーションプランを今まさに構想している段階です。

山田:ありがとうございます。識学の未来に向けた熱量がすごく伝わってきました。最後に、これから識学に触れる方や、興味を持っている方に向けて、何かメッセージがあればぜひお願いします。

小川さま:識学というのは、物事をシンプルに捉えるための一つの考え方だと思っています。コンシューマー向けに展開していく際、「識学は、人生における意思決定の判断軸を持つための理論である」というコンセプトを大切にしているのですが、その判断軸はできるだけシンプルであることが望ましい。「複雑な時代だからこそ、自分なりのシンプルな判断基準を持ちましょう」というメッセージを込めて、これからも識学を広めていきたいと考えています。

山田:ありがとうございます。私は、御社ほどロジカルに組織論を語っている研修・コンサルティング会社は、ほかにはあまりないのではないかと思っています。その一方で、行き着く先が組織だけでなく個人にもフォーカスを合わせており、「個人がどう活躍し、どう幸せになるか」という部分が原点にあるところに非常に共感しています。

そうした本質的な価値が今後コンシューマーの方々にもきちんと伝わっていけば、御社にとっても、さらにはその先にいるお客様にとっても、とてもすばらしいことだと思います。本日はお忙しい中、貴重なお話をいただきありがとうございました。今後のご活躍を心より応援しております。